「マウス肺xヒト細胞」ハイブリッド人工肺の移植術に世界で初めて成功 移植可能なバイオ人工臓器作成に弾み

2024.4.5 Fri

研究発表のポイント

- マウス肺から細胞を除去し、その中にヒト細胞を培養定着させることで、移植可能なハイブリッドバイオ人工肺のプロトタイプを開発しました。

- ヒト細胞で再生したマウス肺をマウスに移植し、血流再開に世界で初めて成功しました。

- 小型肺での臓器再生プラットフォームの確立により、大型なヒト臓器再生に必要な知見を迅速に得ることができるようになりました。

概要

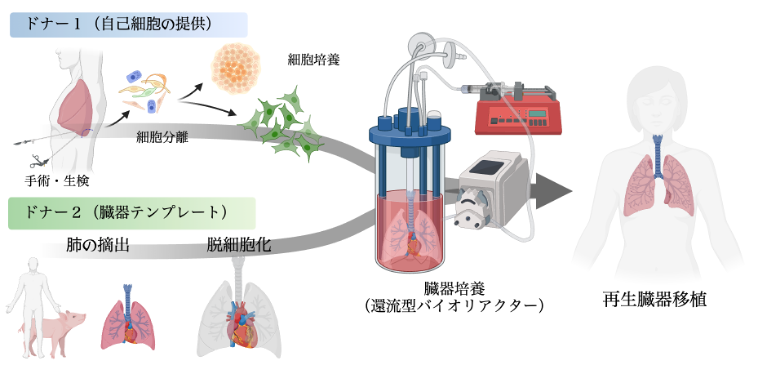

移植可能なバイオ人工臓器の開発は、臓器移植医療における慢性的ドナー不足を根本的に解決する手段の1つです。人工臓器を作成する方法として、ドナーとなる動物臓器から動物細胞のみを取り除き、残った「肺の鋳型」にヒト培養細胞を注入して臓器を再生する方法が有力視されています。

東北大学加齢医学研究所の鈴木隆哉助教、岡田克典教授、同大学医学系研究科の冨山史子大学院生(現所属:宮城県立がんセンター)、同大学流体科学研究所の鈴木杏奈准教授、トロント大学トマス=ワデル教授の研究チームは、脱細胞化したマウス肺をヒト細胞で再生するプラットフォームを開発し、この分野で最も困難とされる肺毛細血管網再生とマウスへの移植実験に世界で初めて成功しました。これにより、非常に少ないリソースで大量の実験を同時に行うことができるプラットフォームが開発できたことにより、バイオ人工肺開発スピードの大幅な向上が期待されます。

本研究成果は2024年4月4日(木)日本時間 19時に、科学誌Scientific Reportsに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

人工臓器による移植医療は難治性疾患治療における究極的手段です。これが可能になれば、臓器移植を必要とするすべての患者に対する治療が可能となります。移植可能なバイオ人工臓器を作成する方法として臓器脱細胞化・再細胞化法があります。これはドナーとなる動物臓器から薬剤により細胞のみを完全に取り除き(脱細胞化)、そこに培養したヒト細胞を注入し還流培養を行って細胞を定着させ(再細胞化)、臓器を復元再生する技術です。これは肺のように細胞数が膨大で微細な構造をもつ臓器の作成に最も適していると考えられています(図1)。

多能性幹細胞(iPS細胞)1の臨床応用が可能になり、患者個人の細胞を使用して拒絶反応のない新しい自己臓器を再生することが可能になりつつあります。大量の細胞を適切に使用し、移植臓器として機能発揮させるためには多くの知見が必要です。しかしこの研究のための実験プラットフォームが確立していませんでした。

哺乳動物の肺は巨大で複雑であるものの、基本的な肺微小構造は酷似しており、この小単位の膨大な繰り返しで成り立っています。もし小型なマウス肺を利用して臓器再生プラットフォームが開発できれば、必要なリソースを1/10以下にすることができ、この分野の研究を大きく加速させることができます。

今回の取り組み

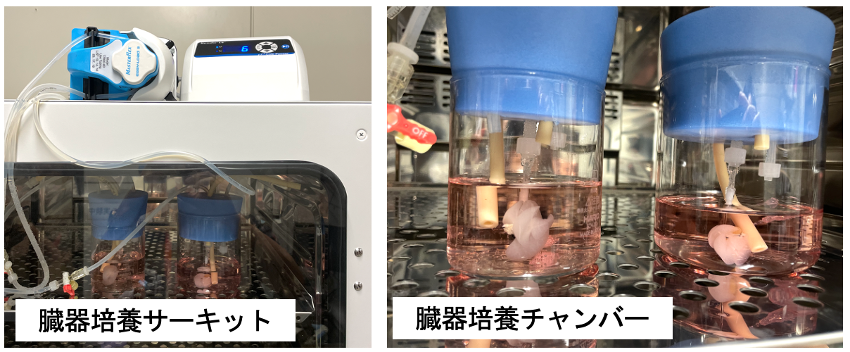

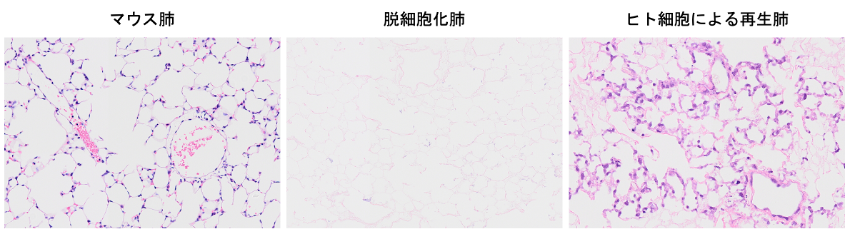

私達の研究室で取り組んできた実験動物肺移植の技術を応用し、顕微鏡下手術により極小サイズのマウス肺を還流培養サーキットに接続することに成功しました(図2)。このマウス肺から細胞を完全に取り除き、そこにヒト由来血管内皮細胞2を注入して臓器培養を行いました。すると細胞が完全に取り除かれた肺に新たな肺血管網が再生されていることがわかりました(図3)。

マウス肺は小さく臓器チャンバーもコンパクトなものであり、通常の実験室サイズでも培養が可能です。これまでこのような実験はラットやブタの肺を利用して行っていましたが、今回の研究ではラット1回分のリソースで10回程度の実験を行うことになり、さまざまな条件で行った実験を一度に比較することが可能になりました。

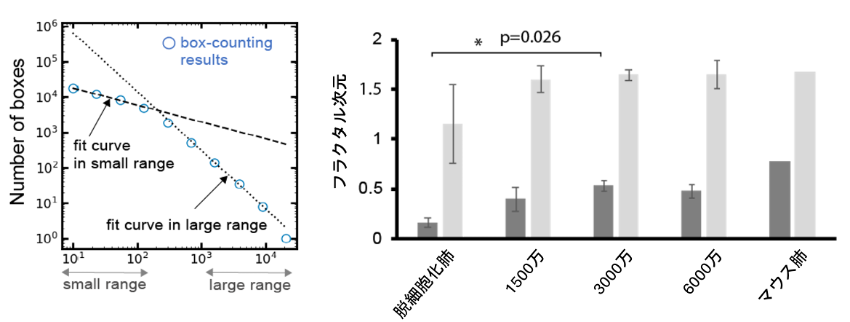

このアドバンテージを利用し、注入した細胞が肺全体にどのように分布し定着しているかを数学的に解析しました。再生肺全体画像を顕微鏡でキャプチャーし、ボックスカウンティングというフラクタル解析3の手法を用いてどれくらいの細胞数で臓器再生を行うのが最適かを割り出すことができました。本研究では脱細胞化肺に1500万から6000万個のヒト血管内皮細胞を注入し、再生された肺構造のフラクタル次元を割り出しました。この解析では肺に2つのことなる性質の構造があることがわかり、そのフラクタル次元は細胞数を増やすほど正常肺に近づきますが、3000万個を超えたところで限界となりました(図4)。これはすなわち肺を再生するにあたって注入細胞数が多ければ良いというわけではなく、ある最適な閾値が存在することを示しています。

最終的にこれらの比較検討により最適細胞数である3000万個のヒト由来血管内皮細胞を注入し、毛細血管まで十分に再生された肺をマウスに移植しました。血管縫合後に血流の再開すると、肺すみずみにまで血流が行き渡っていることが肉眼的にも顕微鏡的にも確認できました。

今後の展開

現在私達の研究グループでは、ヒト肺臨床検体を用いて様々な細胞を分離培養し、人工的な幹細胞を作成する技術を開発しています。今回開発したマウスサイズ臓器エンジニアリングプラットフォームを利用し、このような臨床検体由来細胞の機能検証を行い、移植臓器としての機能を向上させていきます。

将来的にこの研究はブタ肺をヒト由来細胞により再生する研究へ発展します。ブタ肺はヒト肺と遜色ない大きさであり、これが可能になればバイオ人工臓器の臨床応用が現実的なものとなります。

謝辞

本研究は日本学術振興会科学研究補助金( 基盤研究(C) No. JP20K09174、JP 23K08308、JP21K08877、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B) ) No.22KK0132-鈴木隆哉、学術変革領域研究 (A) No.22H05108、第52回リバネス研究費 池田理化再生医療研究奨励賞、日本学術振興会特別研究員奨励費 No. JP21J21515)の支援により実施されました。

用語説明

- 多能性幹細胞(iPS細胞):多能性幹細胞は誘導性多能性幹細胞(iPS細胞)と胚性幹細胞(ES細胞)の2種類があり、これらはヒト臓器のすべての細胞へ分化(変化)することが可能とされている。 ↩︎

- ヒト由来血管内皮細胞:血管を形成する細胞で、この細胞が密に配置されることにより血液が固まらずに流れることが可能になる。 ↩︎

- フラクタル解析:木の枝や海岸線など、自然にある反復構造を解析する数学的手法。本研究ではマウス肺の細胞分布と様々な条件で再生した肺がどの程度似ているかを解析した。 ↩︎

論文情報

タイトル:Orthotopic transplantation of the bioengineered lung using a mouse-scale perfusion-based bioreactor and human primary endothelial cells.

著者:冨山史子、鈴木隆哉、渡邊龍秋、宮永潤、鈴木杏奈、伊藤貴保、村井翔、鈴木有容、新井川弘道、大石久、野津田泰嗣、渡辺有為、平間崇、小野寺賢、東郷威男、野田雅史、Thomas K. Waddell、Golnaz Karoubi、岡田克典

*責任著者:東北大学加齢医学研究所 助教 鈴木隆哉

掲載誌:Scientific Reports.

DOI:10.1038/s41598-024-57084-0

URL:https://doi.org/10.1038/s41598-024-57084-0

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学加齢医学研究所

呼吸器外科学分野 助教 鈴木 隆哉

TEL:022-717-8521

Email:takaya.suzuki.b8*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学加齢医学研究所

広報情報室

TEL:022-717-8443

Email:ida-pr-office*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)