緊急時における造血幹細胞の代謝調節を解明 ―血液細胞システムの緊急再生には解糖系酵素が働いている―

2024.4.19 Fri

研究発表のポイント

- 新規に開発した単一細胞ATP測定技術により、ストレス造血(注1)時の造血幹細胞(注2)ではミトコンドリアではなく解糖系(注3)によるエネルギー産生が活性化することがわかりました。

- ストレス造血時の造血幹細胞における解糖系の活性化には、解糖系関連酵素PFKFB3の修飾が必要で、造血幹細胞の増殖を促進していました。

- 本研究によってストレス造血時のメカニズムの一端が明らかとなったことで、より安全な造血幹細胞移植技術の開発や、抗がん剤投与後の血球回復の治療法開発への期待がもてます。

概要

造血幹細胞は、生涯にわたって各種の血液細胞を産生する細胞です。感染症や出血、抗がん剤治療などで血液細胞の需要が急増すると、造血幹細胞は速やかに静止期から離脱し、細胞分裂を行って血液細胞システムを再生します。こうしたストレス造血時において、造血幹細胞がそのエネルギー需要をどのように賄っているのかは不明でした。

今回、東北大学大学院医学系研究科と国立国際医療研究センター研究所の研究グループは、京都大学大学院医学系研究科などと共同で、代謝分子の細胞内での使われ方を明らかにする同位体トレーシングと数理モデリングにより、高い時間解像度で迅速に造血幹細胞の代謝動態を計測することに成功しました。これらの技術を利用することで、ストレス造血時の造血幹細胞のエネルギー需要の増大に対しては、PFKFB3の活性の調節が重要であることを見出しました。本研究によってストレス造血時のメカニズムの一端が明らかとなったことで、より安全な造血幹細胞移植技術の開発や、抗がん剤投与後の血球回復の治療法開発への展開が期待されます。

本研究成果は、2024年4月4日付で学術誌eLifeに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

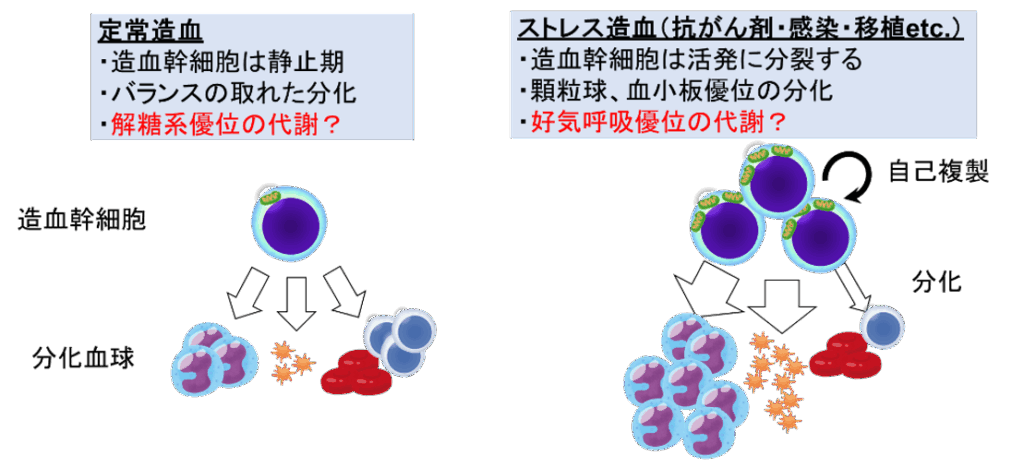

造血幹細胞は、主に骨髄に存在する希少(全骨髄細胞の0.003%~0.01%)な細胞で、生涯にわたって各種の血液細胞を産生する細胞です。造血幹細胞は、多くの時間は細胞周期(注4)を静止期に留めることで幹細胞の性質を守っていると考えられています。一方、感染症や出血、抗がん剤治療など血液細胞の需要が急増する緊急的な状況では、造血幹細胞は速やかに静止期から離脱して細胞分裂を活発に行い、赤血球、血小板、白血球を産生するとともに造血幹細胞自身を複製することで造血の恒常性を維持しようとします。このような緊急時の造血をストレス造血と言います(図1)。ストレス造血を行うためには、細胞を構成するタンパク質や脂質、核酸を活発に合成する必要があり、大量のエネルギーが必要となります。静止期の造血幹細胞はこれらの合成が不活発ですが、細胞増殖時に造血幹細胞は急速にエネルギー産生を増加するためのスイッチをオンにする必要があります。このスイッチの仕組みの解明は、抗がん剤治療後の血液の回復やより安全な造血幹細胞移植法(注5)の開発にもつながることから重要な課題です。

一般に細胞は、ブドウ糖や脂肪酸などの栄養素を細胞内に取り込み、細胞内での代謝を通じて栄養素の持つ化学ポテンシャルをアデノシン三リン酸(ATP)という分子に変換することで細胞内のエネルギー需要をまかなっています。酸素が乏しい状況では無酸素でブドウ糖を乳酸に変換する解糖系がエネルギー産生に寄与しますが、効率は高くありません。一方、酸素が十分にある状況では細胞内小器官のミトコンドリアでブドウ糖や脂肪酸に由来する分子を二酸化炭素と水に分解することで高効率にATP産生を行います。

これまで造血幹細胞は骨髄が低酸素環境であることから、静止期の状態では解糖系によるエネルギー産生が中心的な役割を果たすと考えられ、ストレス造血のように大量のエネルギーが必要な状況ではミトコンドリアの活性化による高効率なエネルギー産生が重要と考えられていました。しかし、従来技術ではATPを直接測定するには大量の細胞を溶解する必要があり、ATP産生のようなダイナミックな変化を高い解像度かつ少数細胞で捉えることはできていませんでした。

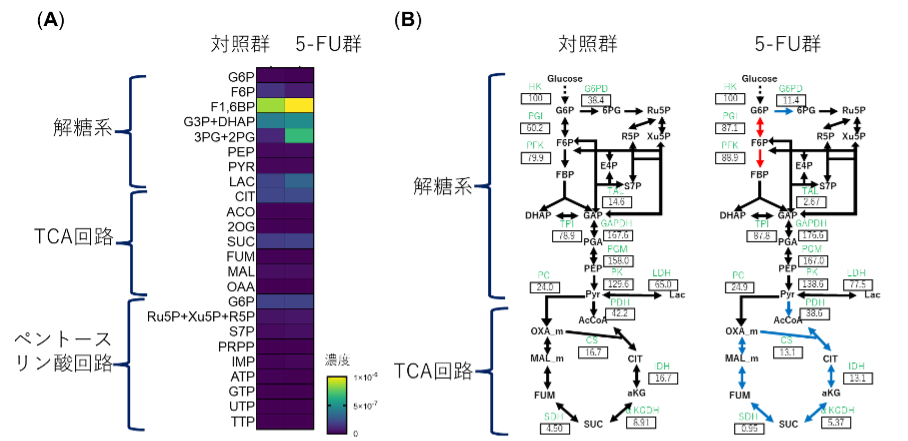

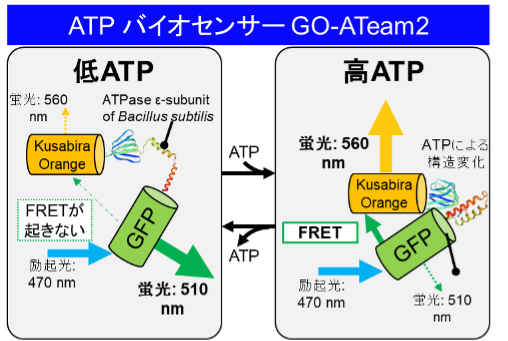

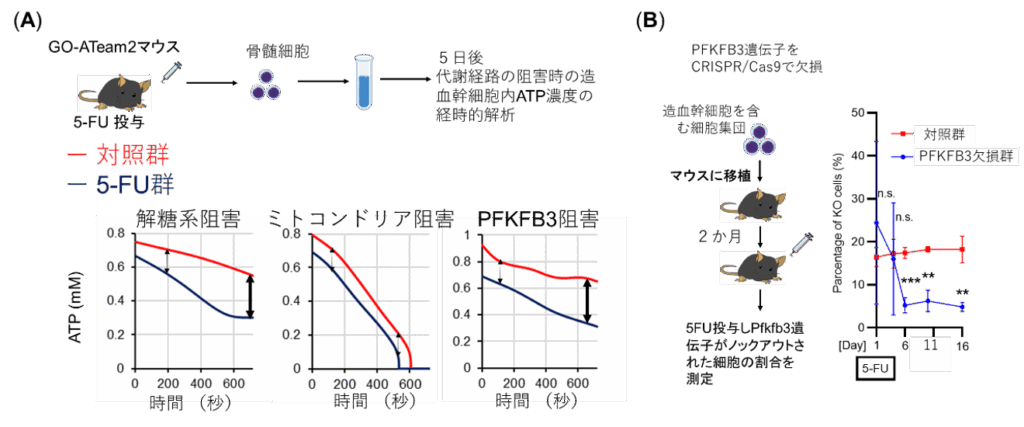

今回の取り組み

東北大学大学院医学系研究科および国立国際医療研究センター研究所の田久保 圭誉(たくぼ けいよ)教授・プロジェクト長らの研究グループは、ストレス造血時のモデルとして、抗がん剤投与後の造血回復を模倣した5フルオロウラシル(5-FU)投与モデルを用いてマウスから増殖する造血幹細胞を採取しました。まずは、細胞内のグルコースがどのような分子に変換されるのかを確認するために、採取した造血幹細胞を非放射性炭素同位体13Cでラベルしたグルコース存在下で培養し、高感度のイオンクロマトグラフ/質量分析技術(IC-MS)(注6)を用いて網羅的に13Cで標識された代謝分子を定量測定しました。この結果と、OpenMebiusによる数理モデリングを組み合わせることで、ストレス造血時の造血幹細胞は、解糖系の中でもフルクトース6リン酸(F6P)をフルクトース1,6ビスリン酸(F1,6BP)に変換する部分の代謝流束が最も亢進していることがわかりました。また同時に、従来の予想とは異なりミトコンドリアへのグルコース由来の代謝物の流入は解糖系の活性化に比べると限られており、ストレス造血時の増大したエネルギー需要は主に解糖系の活性化によって担われていることが推測されました(図2)。しかし、まだこの時点では解糖系の活性化とATP産生が結びついているかは決定的ではありません。そこで、Förster共鳴エネルギー移動(FRET)(注7)を利用した細胞内ATP濃度をリアルタイムで計測できるバイオセンサーGO-ATeam2を全身の細胞で発現するマウス(共同研究者の国立循環器病研究センター 山本 正道特任部長が開発)から造血幹細胞を採取し、さまざまな状態で造血幹細胞内のATP濃度を測定しました(図3)。その結果、解糖系阻害時の増殖期の造血幹細胞は、静止期と比べてより早くATP濃度が低下する一方、ミトコンドリア阻害時の増殖期と静止期の造血幹細胞でATP濃度の低下に差がありませんでした。この増殖期の造血幹細胞の代謝特性を規定する分子を探した結果、解糖系の調節因子の一つ・PFKFB3に辿り着きました。PFKFB3の阻害は解糖系の阻害と全く同じパターンでATP濃度が低下することから、ストレス造血時の造血幹細胞の解糖系によるATP産生はPFKFB3に依存していることを明らかにしました(図4A)。詳細な解析からPFKFB3はPRMT1を介したメチル化という修飾がされることで活性化されることが推測されました。最後にCRISPR/Cas9システム(注8)を用いて造血幹細胞のPFKFB3を欠損させると、5-FU投与後の血球回復が遅くなることがわかりました(図4B)。以上の結果から、造血幹細胞の増殖にはPFKFB3を介した解糖系の活性化によるATP産生が必須であることが示されました(図5)。

今後の展開

本研究によって、ストレス造血時の造血幹細胞は、PFKFB3を介した解糖系の活性化によってATPが産生されていることが明らかとなりました。ストレス造血は抗がん剤投与後、造血幹細胞移植時や感染といったさまざまな治療や病態における血球の再生過程に重要な役割を果たすことから、PFKFB3をターゲットとしたより迅速な血液再生治療法の開発に結び付くことが期待されます。加えて、本研究で用いた細胞内ATPセンサーを用いる測定系が、少数細胞でのATP代謝を理解するための強力なプラットフォームであることが示されました。ATP代謝は細胞機能の根幹を担うことから、造血幹細胞のみならずさまざまな組織の幹細胞のような希少な細胞集団のATP産生調節機構を明らかにしたり、がんの再発や転移に関わるがん幹細胞のような疾患細胞の「代謝のアキレス腱」をターゲットにした治療法の開発につながったりすることも期待されます。

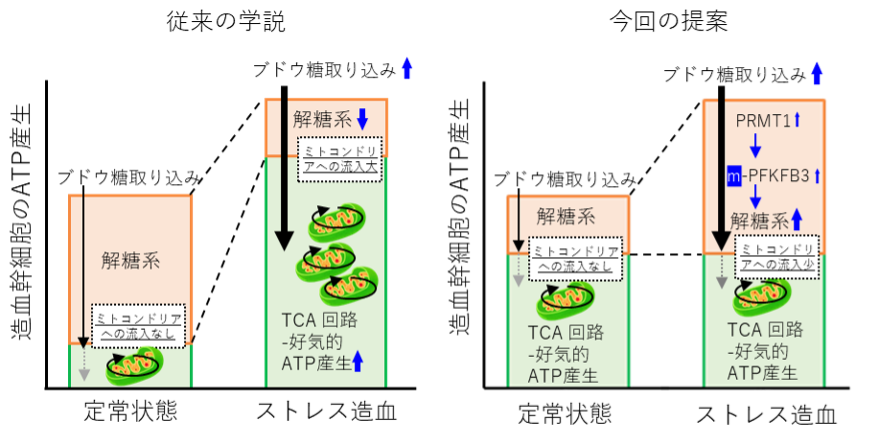

定常造血では解糖系優位の代謝を利用して造血幹細胞が静止期に維持されながら、ゆっくりとバランスよく分化血球を産生する一方、ストレス造血では旺盛に細胞分裂を繰り返しそのエネルギー源は活性化したミトコンドリアにあると考えられていた。

(A)5-FU投与によりストレス造血を起こした造血幹細胞を体外で13C標識グルコースを取り込ませ、30分後に各代謝物のうち13Cで標識された分子の濃度をIC-MSで計測した。解糖系分子の中でもF1,6BPの濃度の上昇が認められる。TCA回路はミトコンドリアでの代謝、ペントースリン酸回路は核酸の合成を反映している。(B) OpenMebiusによる数理モデル。解糖系の中でもG6PからF1,6BP(FBP)の代謝流束が亢進していると予測された。

GO-ATeam2の設計。蛍光たんぱく質GFPとKusabiraOrangeの間にATP結合分子ATPase εサブユニットを結合することでATP濃度に応じて青色の励起光に対する蛍光が変化することで、ATP濃度の測定が可能になる。

(A)GO-ATeam2マウスから採取した増殖期(5-FU群)の造血幹細胞で解糖系を阻害すると、静止期にある対照群の造血幹細胞よりも速やかにATPが減少する一方、ミトコンドリアの阻害ではATPが両群とも同じように減少した。同じようにPFKFB3阻害でも増殖期の造血幹細胞のATPが速やかに減少した。(B)PFKFB3を欠損させた造血幹細胞では5-FU投与後のストレス造血での速やかな血球産生能力が低下していた。

従来はストレス造血下において造血幹細胞は酸素を利用した好気的ATP産生を増加させると考えられたが、今回の研究結果からは、ストレス造血ではミトコンドリアの代謝はほとんど変化することなく解糖系の活性化を介してATP需要をまかなっていることが示唆された。

謝辞

本研究は以下の研究資金・枠組みによる支援のもと行われました。

・日本医療研究開発機構(AMED):

先端的な遺伝子・細胞治療技術の開発JP18ae0201014

分子基盤に基づいた革新的がん診断・創薬等の開発に関する研究JP18ck0106444

幹細胞・再生医学イノベーション創出プログラムJP20bm0704042,

革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST))「生体組織の適応・修復機構の時空間的解析による生命現象の理解と医療技術シーズの創出」研究開発領域 JP20gm1210011

ムーンショット型研究開発事業JP22zf0127007

・文部科学省・日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金:

JP19K17847, JP21K08431, JP19K17877, JP21J01690, JP22K08493, JP18H02845, JP20K21621, JP21H02957, JP22K19550

・文部科学省世界トップレベル研究拠点プログラムWPI-Bio2Q

・文部科学省共同利用・共同研究拠点「マルチオミックスによる遺伝子発現制御の先端的医学共同研究拠点」(横浜市立大学先端医科学研究センター)

・国立国際医療研究センター国際医療研究開発費

・武田科学振興財団助成金

・化血研若手研究奨励助成

用語説明

注1.ストレス造血:出血や感染症、抗がん剤投与や放射線照射で血液細胞が減少したり需要が増大したりした際に、未分化な造血細胞が活発に分裂して不足した細胞を補うこと。

注2.造血幹細胞:哺乳動物の成体では骨髄に存在している数少ない細胞で、細胞分裂することで生涯にわたり血液を供給している。

注3.解糖系:ブドウ糖を細胞内に取り込み、無酸素でピルビン酸・乳酸に分解することでエネルギーを得る過程。

注4.細胞周期:細胞は分裂する周期に基づいて、静止期(G0期)、G1期、S期、G2期、M期の5つに分けられる。大部分のHSCは分裂をしない状態の静止期に留まっている。刺激に応じてG1期へ移行し(増殖期)、分化細胞の産出や自己複製を行う。

注5.造血幹細胞移植法:白血病などの血液の悪性腫瘍を根治したり、先天性疾患を改善したりするための治療法。大量の抗がん剤や放射線で骨髄の全細胞を死滅させた後、あらかじめ採取していた自分自身や他人の骨髄細胞を移植することで血液を再生させる。

注6.イオンクロマトグラフ/質量分析技術:イオン化した化合物を高精度に分離できるイオンクロマトグラフィーと、イオンの質量と電荷の比を精密に計測できる質量分析法を組み合わせることで細胞内の代謝分子を選別しながらそれぞれの分子の存在量を定量する技術。

注7.Förster共鳴エネルギー移動(FRET):ドナー分子が励起された状態から基底状態へ戻る際に、そのエネルギーの一部または全部がアクセプター分子に移動する現象。今回はアクセプターであるKusabiraOrangeタンパクからの蛍光を観測した。

注8.CRISPR/Cas9システム:2012年にジェニファー・ダウドナ氏とエマニュエル・シャルパンティエ氏が報告した遺伝子編集技術。細菌が外来ウィルスのDNAを切断し、ゲノム上に取り込む仕組みを応用することで、目的遺伝子の遺伝子編集を行う技術。目的遺伝子と結合するガイドRNAと、遺伝子を切断する酵素であるCas9の複合体を形成し、細胞内へ導入することで遺伝子編集ができる。

論文情報

タイトル:Context-Dependent Modification of PFKFB3 in Hematopoietic Stem Cells Promotes Anaerobic Glycolysis and Ensures Stress Hematopoiesis

著者:綿貫慎太郎、小林央*、杉浦悠毅*、山本正道、雁金大樹、城下郊平、反町優理子、藤田進也、森川隆之、小出周平、大島基彦、西山晃、村上紘一、原口美帆、玉置親平、山本雄広、藪下知宏、田中洋介、永松剛、本田浩章、岡本真一郎、合田亘人、田村智彦、石津綾子、末松誠、岩間厚志、須田年生、田久保圭誉*

*責任著者:

東北大学大学院医学系研究科 教授/国立国際医療研究センター研究所 プロジェクト長 田久保 圭誉

東北大学大学院医学系研究科 准教授 小林 央

京都大学大学院医学研究科 特定准教授 杉浦 悠毅

掲載誌:eLife

DOI:https://doi.org/10.7554/elife.87674

URL:https://elifesciences.org/articles/87674

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院医学系研究科

教授 田久保 圭誉(たくぼ けいよ)

TEL:022-717-8150

Email:keiyo.takubo.e5*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院医学系研究科・医学部広報室

TEL:022-717-8032

E-mail:press*pr.med.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)

- 関連リンク

- 幹細胞医学分野