発表のポイント

- 妊娠前から育児期(妊娠前、妊娠中、産後1.5年、3.5年、5.5年)における母親の身体活動レベル1が高いと、5.5歳時点の子どもの身体活動レベルも高い傾向があることが明らかになりました。

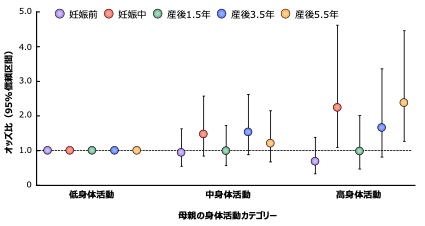

- 5.5歳時点の子どもの身体活動レベルに対する母親の各時点の身体活動の影響を確認したところ、妊娠中と産後5.5年における母親の身体活動レベルが子どもの身体活動レベルと関連していました。

- 母親の妊娠期~育児期における身体活動が子どもの身体活動に影響を及ぼし、子どもの身体活動促進には妊娠中から身体活動を高めることが重要であることを示す研究成果です。

概要

俗に「子どもは親の背中を見て育つ」といいますが、どうなのでしょうか。

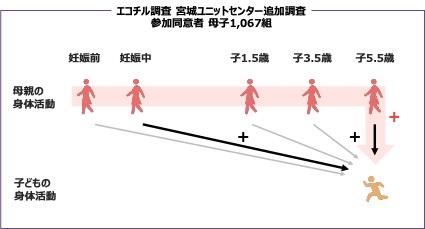

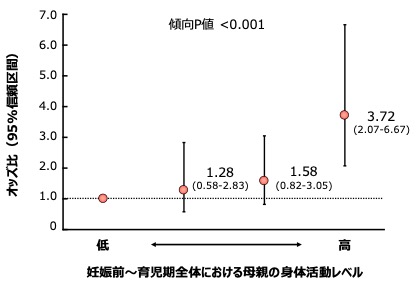

東北大学大学院医学系研究科運動学分野の門間陽樹准教授、大学院生山田綾、永富良一教授(現・産学連携機構)、エコチル調査宮城ユニットセンターの大田千晴教授らのグループは、宮城県の母子を妊娠確認時から追跡したデータ(1067組)を分析した結果(図1)、妊娠前から産後5.5年の身体活動レベルが最も高い母親のグループの子どもは、最も低い母親のグループと比較して、身体活動レベルが高いと判定される確率が3.72倍高いことが示されました(図2)。子どもの身体活動不足は小児肥満や体力不足をきたす一因であり、本知見は妊娠期から育児期における母親の身体活動を高めることが、子どもの身体活動に好影響を及ぼす可能性を示す成果です。

本研究成果は、2024年7月20日にJournal of Epidemiology誌のオンライン版に掲載されました。

※本論文に示された見解は著者自らのものであり、環境省の見解ではありません。また、この研究をもって妊娠中のアクティブな生活習慣を推奨するものではありません。

詳細な説明

研究の背景

昨今、子どもの肥満や体力不足が問題となっています。運動不足はこれら小児肥満や体力不足の一因であると考えられています。加えて、子どものころの運動量は将来の生活習慣病の発症リスク等にも関連することが報告されており、子どものころに活動的な生活習慣を身に付けることが重要です。

子どもが生活習慣を形成していく際、親の生活習慣の影響を受けるとされています。母親は子どもと接する時間が長いといわれ、子どもへの影響が強いことが予想されます。これまでの報告では、妊娠前から育児期(6歳)における各時点の母親の身体活動が、乳児期~学童期(6~9歳)までのさまざまなフェーズにおける子どもの身体活動と関連することが報告されています。

しかし、これらの研究は各時点の身体活動の影響を個別に断片的に検討したものです。妊娠・出産・育児というライフイベントは、母親の身体活動を劇的に変化させ、身体活動が低くならざるを得ない状況が生じる可能性があります。そのため、一時点の影響に一喜一憂するのではなく、妊娠・出産・育児を期間全体として身体活動の影響を捉えることが、母親の実情に配慮した分析になると考えられます。さらに、各時点の影響を同時に検討することにより、どの時点の母親の身体活動が最も子どもに影響するかを明らかにすることができます。

今回の取り組み

東北大学大学院医学系研究科運動学分野の門間陽樹(もんま はるき)准教授、大学院生山田綾(やまだ あや)、永富良一(ながとみ りょういち)教授(現・産学連携機構)、エコチル調査宮城ユニットセンターの大田千晴(おおた ちはる)教授らのグループは、環境省による子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)2の一環としてエコチル調査宮城ユニットセンターが独自に実施する追加調査に参加同意した1,067組の母子を対象に研究を行いました。母親の身体活動は、妊娠前、妊娠中、産後1.5年、3.5年、5.5年の5つの時点で質問票を用いて測定し、各時点の身体活動カテゴリーを得点化したのち、5時点の合計得点に基づいて人数が均等になるように4グループに分類しました(累積身体活動レベル)。

子どもの身体活動は5.5歳時に質問票で測定し、子どもが1日60分の身体活動を週5日以上実施するオッズ比を算出しました。その結果、妊娠前から産後5.5年の身体活動の合計得点が最も高い母親のグループの子どもは、最も低い母親のグループと比較して、1日60分の身体活動を週5日以上実施するオッズ比が3.72倍高く、期間を通して母親の身体活動レベルが高いほど子どもの身体活動レベルも高いことが確認されました(図2)。

さらに、各時点の検討では、妊娠中(低vs高のオッズ比:2.24)および産後5.5年(低vs高のオッズ比:2.38)において、母親の身体活動レベルが高いほど子どもの身体活動レベルも高いことが示されました(図3)。一方、妊娠前、産後1.5年および3.5年については、関連は認められませんでした。

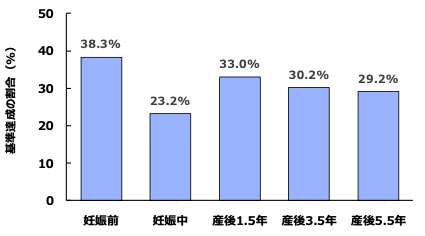

また、本研究の副次的な結果として、妊娠・出産・育児による女性の身体活動レベルの長期的な変化を定量的に記述することに成功しました(図4)。日本の身体活動ガイドライン3の基準を達成している者の割合は、妊娠に伴って減少し、その割合は出産後も妊娠前のレベルには戻らないことを明らかにしました。ライフイベントに伴う若年女性の長期的な身体活動の変化を示す結果は大変貴重な報告となります。

今後の展開

本研究では、母親の妊娠期から出産後までの身体活動が子どもの身体活動に影響を及ぼすことを明らかにしました(図2, 3)。また、妊娠・出産・育児に伴って母親の身体活動レベルは変化するものの(図4)、子どもの身体活動レベルの向上には、妊娠前から育児期を通して身体活動レベルを高く保つことが重要である可能性が示されました(図2)。

さらに、母親と子どもの身体活動の関連は、一貫して認められるわけではないことも示され、子どもが5.5歳時点の母親の身体活動だけではなく、タイミングが離れた妊娠中の身体活動も関連することを明らかにしました(図3)。

子どもの身体活動不足は小児肥満や体力不足の一因です。現在、子どもの身体活動不足の解消を目指して、宮城県などでは2023年度より体力・運動能力向上センターを設置して、学校内での身体活動向上の取り組みが積極的に行われています。一方、本研究は、学校内だけではなく、家庭内での取り組みの重要性を示す成果であると言えます。

※本論文に示された見解は著者自らのものであり、環境省の見解ではありません。また、この研究をもって妊娠中のアクティブな生活習慣を推奨するものではありません。

謝辞

本研究は、JST科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業JPMJFS2102の支援を受けたものです。

用語説明

- 身体活動レベル:身体活動は目的や意図を持って計画的に身体を動かす運動と生活を営むうえで生じる生活活動(例:家事、移動、労働)によって構成される。したがって、身体活動レベルが高いことは、運動や生活活動を実施している量が総じて多いことを意味する。なお、本研究で用いた質問票では、運動量が多いのか、生活活動量が多いのか切り分けることはできない。 ↩︎

- 環境省による子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査):子どもの健康に環境要因が与える影響を明らかにすることを目的とした全国規模の大規模疫学研究。 3年間で約10万人の参加者募集・登録(リクルート)を行い、健康状況の追跡調査(フォローアップ)を行っている。2011年より実施されている。子どもたちが健やかに成長できる環境、安心して子育てができる環境の実現を目指している。 ↩︎

- 身体活動ガイドライン:2024年1月に厚生労働省より発表された「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」を指す。このなかにおいて、18歳から64歳の成人であれば、強度が3メッツ(1メッツ=安静座位の強度。したがって、3メッツは安静座位の3倍の活動強度であることを示し、例として歩行が挙げられる)以上の身体活動を週23メッツ・時以上行うことが基準として推奨されている。 ↩︎

論文情報

タイトル:Association between maternal physical activity from pre-pregnancy to child-rearing and their children’s physical activity in early childhood among Japanese

著者:Aya Yamada, Haruki Momma*, Nozomi Tatsuta, Kunihiko Nakai, Takahiro Arima, Chiharu Ota, Nobuo Yaegashi, Ryoichi Nagatomi*

*責任著者:東北大学大学院医学系研究科運動学分野 准教授 門間陽樹、東北大学産学連携機構(現在) 特任教授 永富良一

掲載誌:Journal of Epidemiology

DOI:https://doi.org/10.2188/jea.JE20240041

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院医学系研究科 運動学分野

准教授 門間 陽樹(もんま はるき)

TEL:022-717-8589

Email:haruki.momma.a3*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院医学系研究科・医学部広報室

TEL: 022-717-8032

Email:press*pr.med.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)

- 関連リンク

- Journal of Epidemiology 運動学分野