膵臓がんの細胞死を導く脂肪酸を発見。きっかけは「雑談」にありました

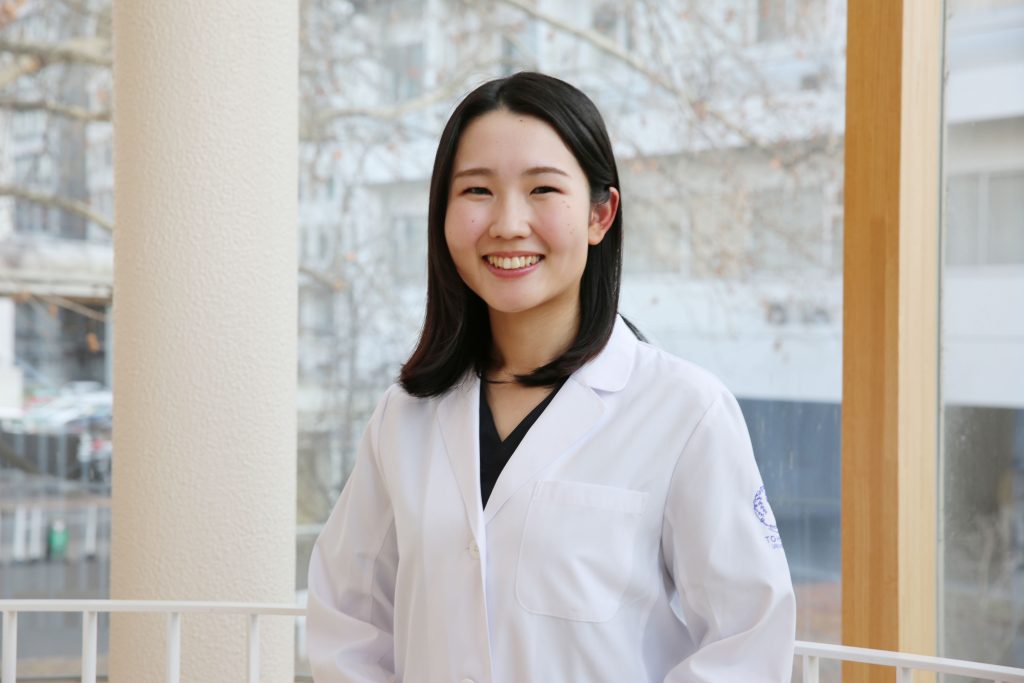

須田朱音(東北大学医学部医学科)

2025.3.27 Thu

2024年3月、医学科5年の須田朱音さんらの研究グループは、膵臓がんの細胞死を誘導する脂肪酸を発見したことを『Scientific Reports』誌に発表しました。この論文は2024年に同誌に掲載されたがんに関する1935本の中でダウンロード数トップ100に入り、21位にランクインしています。膵臓がんは早期発見が難しく、抗がん剤による化学療法が治療の大きな柱の一つとなっていますが、その強い副作用が課題です。今回の発見は、副作用のリスクが低い新たな治療法につながる可能性があると期待されています。学部生の須田さんがどのようにしてこの重要な発見に至ったのか?その背景を聞きました。

科学者の卵、

恩師の「ほな、やってみよう」で殻を破る

研究のアイデアやテーマはどのように生まれましたか?

高校2年生の頃までさかのぼるのですが、基礎研究に興味を持ったのは当時参加した東北大学主催の「科学者の卵養成講座」がきっかけでした。堀井明教授(現東北大学名誉教授)の研究室で研究できることになり、先生から与えられたテーマ「膵臓がんの抗がん剤耐性」に取り組みました。膵臓がんに対する抗がん剤の効果が低下する理由を細胞レベルで解明するという課題で、大学院生やメンターの先生に細胞培養や手技などを教えていただきながら研究を進めました。自分の手を動かしていくうちに細胞が死んでしまったり、生き残っていたり、抗がん剤を添加すると変化したり。その様子を目の当たりにして、仮説を立て、研究を組み立てて実践していくというプロセスの面白さを感じました。この経験は医学部を志すきっかけにもなりました。

大学に進学後、1年生の時は新型コロナウイルスのパンデミックの影響で、オンライン授業が続いていました。キャンパスに通学したのは2年生の解剖実習からです。通常は4人一組で行われる検体解剖が、コロナ対策のために2人一組になり、指導してくださる先生と会話する機会に恵まれました。今回の研究を指導してくださった香川慶輝先生(現メルボルン大学フローリー研究所上級研究員)と初めてお話ししたのもその時です。香川先生は脳グリオーマのがん細胞を対象とした研究をされていると聞き、当時の私には解剖教室の先生ががん細胞の研究をされていることが意外に思え、とても興味が湧いたんです。そこで、基礎医学修練で香川先生が所属する器官解剖学分野の研究室を希望し、お世話になることになりました。私自身、未熟ながら高校時代に膵臓がんの研究に触れていたので、「膵臓がんで面白いトピックはありますか?」と香川先生に伺うと、「膵臓がんはやったことないけれど、俺も興味あるわ。ほな、一緒にやってみよう」と。そんな軽い会話から、今回の研究ははじまりました。

フェロトーシス(細胞死)に興味を持った理由は?また、どのように今回の発見に至ったのですか?

研究の方向性を模索する中で、香川先生から、がん細胞が死ぬメカニズムの一つとしてフェロトーシスが着目されていると教えていただきました。先行研究を調べると、脂肪酸ががん細胞の細胞死を誘導する可能性があり、そのメカニズムの一つにフェロトーシスが関与しているのではないか、という議論があることを知りました。そこで、最初の実験に脂肪酸を用いることにしました。脂肪酸は入手しやすく実験材料として使いやすかったこともあります。当時は、膵臓がんのフェロトーシスと脂質の先行研究はなく、世界的に見ても新しいものでした。まずは手元にある材料でトライしようと、ヒト膵臓がん細胞株と脂肪酸の相互作用を検討してみることにしました。

その最初の実験で、膵臓がんの細胞株に多価不飽和脂肪酸を添加すると、ディッシュ一面に培養していた何万という細胞が24時間以内にほぼ全滅するという驚くべきことを確認しました。肝がん、乳がん、悪性黒色腫(皮膚がん)など他のがん種に対しても同様の実験を行いましたが、特に膵臓がんへの効果が際立っていたんです。また、がん細胞によって「顔つき」が全然違うことも新たな発見でした。顕微鏡で観察すると、形や増殖の仕方、剥がれやすさ、細胞死の起こりやすさなど、それぞれに違いがあることが分かり、驚きました。

実験は楽しい!

研究に没入し困難さえも楽しむ

どのような気持ちで研究を進めたのですか?

実験の一つ一つは単純な作業ですが、「今度はこの試薬を試してみよう」、「どんな結果が出るのだろう」と、本当に楽しみながら進めたことを思い出します。うまくいかないことがあっても香川先生との議論を通して新たな気づきを得ることができましたし、自分の手技にも改善の余地があったので、試行錯誤を重ねることで行き詰まることなく前に進むことができました。

実際に、当初は細胞に試薬を投与し、1週間の生存状態を確認するという時間軸で観察する計画を立てましたが、最初の実験では2日目に全ての細胞が死んでしまいました。そこで、次は試薬投与から48時間後まで、数時間おきに短いタイムスパンで細胞の様子を顕微鏡と動画で観察し、刻々と変化する細胞死のプロセスを追うことにしました。その様子から、「もしかして、この細胞の死に方がフェロトーシスなのでは?」と気づいた瞬間、まさに研究の醍醐味を感じました。

研究を通して成長したと感じているところはありますか?

先生方に、技術的なスキルや論文の読み書き、学会発表のご指導をいただき、研究力がついたと思います。しかし、それ以上に大きな成長を感じたのは、研究室での会話や留学先でのコネクション、食事会でのひょんな話題が次の研究アイデア繋がるといった、日常のコミュニケーションの重要性に気づいたことです。ネットで探しても見つからないようなアイデアが、実際に顔を合わせて話すことで生まれることを実感しました。学会もオンラインだけでなく、現地に出向いて発表者とコミュニケーションをとることの大切さを学びました。

初めてマウスを使った実験で動物の命を預かる責任を感じ、日常的に目に見えないところでも多くの命に支えられていることも実感しました。この経験を通して、日々のすべてに感謝し、時間やチャンスを無駄にせず大切に過ごすことの重要性を強く感じました。今後、医師として働くようになってからも、この経験が役立つと思います。

同世代の学生や高校生にメッセージをお願いします

子どもの頃から科学や自然が大好きでした。例えば、空を見て飛行機雲が端から端まで見えていたら、「今日は大気の乱れがない日だな」とか、留学したメルボルンの夜空を眺めながら「本当に南半球では北極星は見えなくて南十字星が見えるな」、とか。スマートフォンだけじゃなくて身近なものに目を向けるといろんなところに大きな発見につながるきっかけがあると思います。私が出会った「科学者の卵講座」も本当にたまたま見つけて、応募してここまで来ることができたので、いろんなきっかけに気づいてチャレンジしてほしいなと思います。

カフェが好きでのめりこんでいます。医学科3年生の時にオーストラリアのメルボルンに留学した3カ月間は、毎日カフェ巡りをしてラテアートを100件集めました。メルボルンはカフェ文化が発達していて、お店によって雰囲気が違うので面白かったです。

須田 朱音(すだ あかね)

東京都出身。宮城県仙台第二高等学校卒業後、東北大学医学部医学科に入学。2025年3月現在医学科5年。

Photo:成田淑恵

Text:本間景子