発表のポイント

- エコチル調査1のデータ(83,660 組)を利用して、幼児期の機能性便秘2と毎日の歯磨き回数との関連について解析しました。

- 幼児期で習慣的な歯磨き回数が少ないと機能性便秘になる傾向が確認されました。

- 本研究では、毎日の歯磨き習慣と子どもの機能性便秘が関連している可能性が示唆されました。

概要

口腔細菌と腸内細菌叢の関連から、炎症性の消化器疾患では適切な口腔衛生管理が推奨されています。また、ガム咀嚼などの口腔刺激は腸活動を促進するとされています。機能性便秘は幼児期に最もよくみられる消化器疾患ですが、これまでに毎日の歯磨き習慣との関係について調査したものはありませんでした。

東北大学病院顎口腔機能治療部の土谷忍助教らの研究グループは、環境省が実施している子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)の83,660組の母子を対象に、機能性便秘の有無(質問票:ROMEⅢ3を使用。3歳、4歳時点)と、毎日の歯磨き回数(2歳、4歳時点)との関連について解析を行いました。その結果、歯磨き回数が少ない子どもで機能性便秘のリスクが増加することを認めました。適切な歯磨き習慣がある群(1日2回以上)と比較すると、歯磨きを毎日は行わない子ども(1回未満/日)では慢性的な機能性便秘(3歳と4歳時の両方とも)になる確率が62%増加していました。

本研究の成果は、2025年3月5日付でScientific Reportsに掲載されました。

※1 本研究の内容は、すべて著者の意見であり、環境省及び国立環境研究所の見解ではありません。

※2 不適切な判断や過剰な口腔ケアは逆効果となります。適切かどうかの確認は、かかりつけの医師、歯科医師に相談してください。

詳細な説明

研究の背景

過敏性腸疾患などの消化器疾患患者では重度の歯周炎がみとめられることから、近年は口腔細菌と腸内細菌叢の密接な関連が研究されています。昔から食事中の咀嚼やガムを噛むなどの口腔刺激は、腸の運動を促進し、排便を改善することから、臨床的にもリハビリや行動療法として応用されています。

興味深いことに、脊髄損傷患者を対象として1日2回、5分間の歯磨き介入を実施することで、重度の機能性便秘が改善することを示した報告があります。しかしながら、子どもの歯磨き習慣と機能性便秘との関連については不明であったため、全国規模の出生コホート研究である、エコチル調査のデータを用いて検討を行いました。

今回の取り組み

東北大学病院顎口腔機能治療部の土谷 忍(つちや しのぶ)助教らの研究グループは、環境省が実施している子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)のデータを用い、子どもの歯磨き習慣と機能性便秘との関連について検討を行いました。

83,660組の母子のデータ(進行中の全国的な前向き出生コホート研究の全固定データ)を使用して、幼児期の機能性便秘(3歳と4歳時それぞれ。RomeⅢ基準の2つ以上の項目で該当がある)と毎日の歯磨き回数(2歳と4歳時、1日2回以上、1日1回、1日1回未満の3群)との関連を調査しました。保護者に記載してもらった自記式質問票には母親(出産年齢や回数、喫煙・飲酒歴など)や子ども(性別や食事回数、カウプ指数など)の要因に関する質問も含まれており、機能性便秘の罹患と関連する項目として調整に用いました。

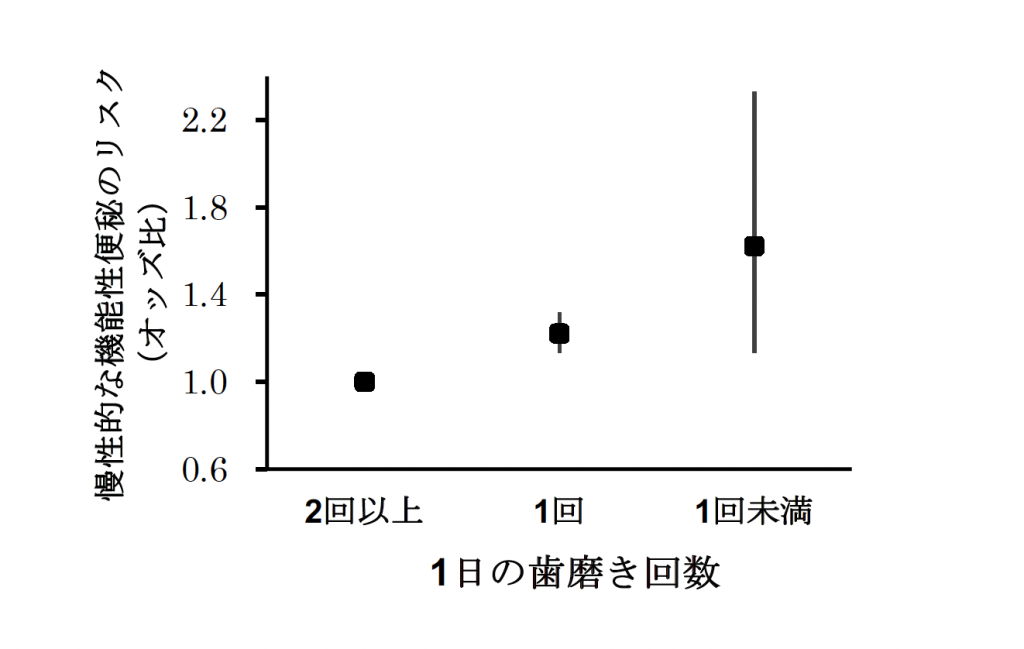

解析の結果、機能性便秘に罹患していたのは、3歳時は10,123名(12.1%)、4歳時は8,820名(10.5%)で、3歳および4歳の両方で機能性便秘(慢性的な機能性便秘)だったのは3,659名(4.4%)でした。日常的な歯磨き回数が減るとともに機能性便秘の罹患率が増加しました。2歳時の歯磨き習慣と3歳時の機能性便秘の関係(調整オッズ比[95%信頼区間])では、適切な歯磨き回数(1日2回以上)の群と比較して、1日1回の群で1.12(1.07~1.17, p<0.001)、1日1回未満(“歯磨きを毎日はしていない”)の群では1.46(1.12~1.89,p=0.005)でした。これらの傾向は4歳時の機能性便秘においても同様でした。また、慢性的な機能性便秘(3歳および4歳の両方)を対象とすると、2歳時の歯磨きが1日1回の群で1.22(1.14~1.31, p<0.001)、1日1回未満の群では1.62(1.14~2.31, p=0.008)でした。

今後の展開

本研究では、毎日の歯磨き習慣と子どもの機能性便秘が関連している可能性が示唆されました。しかし、エコチル調査では機能性便秘の治療歴や家庭での育児環境(トイレトレーニングなど)、食習慣(野菜の摂取量など)についての情報が不足しており、それらを含めたさらなる研究が必要と思われます。

習慣的な歯磨き回数(/日)が少ないほど、機能性便秘になるリスクが増えることが示された。

謝辞

環境省事業である「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」のデータを利用して実施された研究です。全てのエコチル調査参加者に加え、エコチル調査の運営、およびデータ収集、手続きに携わったスタッフメンバーにも感謝の意を表します。本論文は「東北大学 2024年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業」によりOpen Accessとなっています。

用語説明

- 子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査):胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影響を明らかにするために、2010年度より全国で約10万組の親子を対象として環境省が開始した、大規模かつ長期にわたる出生コホート調査である。臍帯血、血液、尿、母乳、乳歯等の生体試料を採取し保存・分析するとともに、追跡調査を行い、子どもの健康と化学物質等の環境要因との関連を明らかにすることを目的とする。エコチル調査は、国立環境研究所に研究の中心機関としてコアセンターを、国立成育医療研究センターに医学的支援のためのメディカルサポートセンターを、また、日本の各地域で調査を行うために公募で選定された15の大学等に地域の調査の拠点となるユニットセンターを設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施している。 ↩︎

- 機能性便秘:排便困難または排便回数の減少、排便時の痛み、硬い便の排出、および/または便の不完全な排出感覚などのいきみや不快感の症状が特徴。 ↩︎

- ROMEⅢ:機能性消化管障害の国際的な診断基準である。 ↩︎

論文情報

タイトル:Prospective association of daily toothbrushing frequency and the prevalence of childhood functional constipation: the Japan Environment and Children’s Study

著者:土谷昌広*、土谷忍、門間陽樹、永富良一、八重樫伸生、有馬隆博、大田千晴*、五十嵐薫、三浦雄一郎

掲載誌:Scientific Reports

DOI:10.1038/s41598-025-88562-8

URL:https://www.nature.com/articles/s41598-025-88562-8

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学病院 顎口腔機能治療部

助教 土谷 忍(つちや しのぶ)

TEL:022-717-8277

Email:shinobu.tsuchiya.c2*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学病院 広報室

東北大学大学院医学系研究科・医学部 広報室

TEL:022-717-8032

Email:press.med*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)

- 関連リンク

- 顎口腔機能治療部