海洋生態系という「いのち」をめぐって(4)

─ ヒトと宇宙と水 ─

須賀利雄(WPI-AIMEC所長・東北大学大学院理学研究科 教授)

2025.9.19 Fri

2024年に東北大学と海洋研究開発機構(JAMSTEC:ジャムステック)が共同で設立した「変動海洋エコシステム高等研究所」(以下、WPI-AIMEC:ダブリューピーアイエイメック)は、海洋に存在する⽣態系に焦点をあて、学際的なアプローチにより、海洋⽣態系の維持に重要な連動性・安定性・適応性の理解を深化させ、人間社会に役立つ、海洋⽣態系の変動予測の実現を目指す研究所です。

地球の表面の約7割は海が占めていることからもわかる通り、海を理解することは、地球の環境はもとより、私たち人間、そしてあらゆる生命(いのち)を理解することと、ニアリーイコールなのかもしれません。

今回は、WPI-AIMEC所長の須賀利雄先生に、「惑星スチュワードシップ」の話題をきっかけに、宇宙や私たち人間、そして「水」についてのお話を伺いました。

▶インタビュー(1)はこちら

▶インタビュー(2)はこちら

▶インタビュー(3)はこちら

海洋生態系の話題を聞けばきくほど「地球はひとつ」という印象が強くなるのですが、冒頭にお話のあった「惑星スチュワードシップ」というのもそういった観点から出てきた考え方なのでしょうか。

須賀

「惑星スチュワードシップ」は、「プラネタリー・バウンダリー」(Planetary Boundary/地球の限界)という概念がベースになっています。このプラネタリー・バウンダリーは、2009年にストックホルム・レジリエンス・センターから提唱されたもので、当初はまだ一般にはあまり知られていませんでしたが、次第に広く語られるようになりました。

この考え方は、「地球環境には限界がある」という非常に根本的な視点に立っています。私たちは普段、人間というスケールで物事を考えがちですが、地球はその人間活動に対して無限に対応できるわけではありません。つまり、「人間が多少何かしても大丈夫だろう」と思っていた時代から、「地球にも超えてはならない閾値(しきいち)がある」という認識への転換です。

この「限界」(=バウンダリー)がもし超えられてしまえば、もう後戻りができないポイントに達してしまう可能性がある。たとえば、海水温が一定のレベルを超える、pHが急激に酸性化するなど、臨界点を超えれば取り返しがつかなくなる ―そうした変化を防ぐために、人間の活動を意識的にコントロールしようというのが、このプラネタリー・バウンダリーの考え方です。実際、この概念はSDGs(持続可能な開発目標)をはじめとする多くの国際的な枠組みの基盤ともなっています。

私はこの考え方に触れたとき、宇宙飛行士たちの言葉を思い出しました。宇宙から見た地球は、青く、美しく、そしてとても「薄い膜」に包まれている存在だという印象が語られてきました。たとえば、大気圏のうち降水など身近な大気現象が生じている対流圏の厚さはわずか10kmほど。地球の半径が約6,400kmであることを考えれば、本当にごく薄い層の中で、私たちはかろうじて生かされているのです。宇宙から地球を見たとき、そこにしか水も大気も雲もなく、生命の営みが可能な場所がいかに貴重で特異なものか、強く実感するのだと思います。

宇宙飛行士たちの言葉の中でも特に印象的だったのが、若田光一さんの言葉です。彼が初めてのスペースシャトルミッションから帰還した際のインタビューで、「地球はまるで薄い水膜に守られたひとつの生命体のようだった。私たちはその膜の中で生きている」と語っていたことが、今でも記憶に残っています。そう考えると、この「膜=環境」がどのように維持されているのかを、科学的にしっかり理解する必要がある ―それが、プラネタリー・バウンダリーの根本的な問いかけなのだと思います。

そして、その中で「海」が果たしている役割は極めて重要です。地球全体の生命維持の基盤として、海が担っている機能は非常に大きい。にもかかわらず、研究分野としては、まだまだ十分に重視されていないと感じています。

海の研究はこれまで、循環系や生態系などといった分野ごとに分断されて発展してきました。おそらく数十年前、あるいは100年前の段階では、海を全体としてとらえるような見方がされていたのかもしれませんが、学問が進むにつれて細分化が進み、それぞれの研究者が別々の分野として捉え、扱うようになりました。結果として、全体像を包括的に理解することが難しくなってしまったのです。

私たちがこのAIMECを立ち上げた背景には、まさにその「分断された知」をつなぎなおしたいという強い思いがありました。WPI(世界トップレベル研究拠点プログラム)の中で、地球環境にこれほど直接関わる研究拠点は今回が初めてです。その中で、「海」というテーマを全面に打ち出し、それが採択されたというのは、私たちにとっても非常にありがたいことであり、大きなチャンスだと考えています。

「水」と「いのち」というテーマで、今気になるトピックはありますか?

須賀

私自身、最近はできるだけ水をたくさん飲むように意識しています。以前は水分補給をそれほど気にしていなかったのですが、2年ほど前に体調を崩したことがきっかけになりました。その経験から、体の調子を整えることの大切さを実感し、改めて「水」への意識が高まりました。人間の体の約50〜60%は水分でできていますし、体液の成分は太古の海の成分とよく似ているとも言われています。

実際、人間の体液の塩分濃度はおよそ0.9%程度で、これは生命が誕生した頃の海の塩分とほぼ同じだそうです。現在の海は塩分が3.5%ほどありますが、昔はもっと薄かったのですね。つまり、私たちの身体の中には、いわば「原始の海」の名残があるのかもしれません。生命が地球に誕生したのは、水が豊富にあったからこそです。その意味でも、「水」は命そのものと切っても切れない存在だと、最近特に強く感じるようになりました。

さきほどもお話ししたように、海の循環は人間の血液循環とよく似ています。それだけでなく、私は水の流れを見るのがとても好きなんです。自然の川でも、農業用水路でも、水が流れているのを見ると飽きることがありません。川底の凹凸や小さな段差によって水面に複雑な波紋や渦ができ、それがまた一定のリズムを持ちながら、絶えず揺れ動いている様子は、本当に美しいと思います。同じ量の水が流れていても、形は常に少しずつ変化している ―それはまるで、地球の環境そのもののようでもあり、人間の内面の動きともどこか似ている気がします。

水の流れは、天気の変化とも通じるし、人間の身体の中で起きているさまざまなプロセスとも、きっと共通するものがあるのだと思います。私にとって水は本当に大切な存在です。飲んでも心地よく、眺めても飽きず、泳ぐのも嫌いではありません。そして、船に乗って海に出ると、自分が水に囲まれた世界の中に溶け込んでいくような感覚になります。そうすると、心が本当に洗われるような気がするんです。余計なことはすべて忘れて、「ただ海を研究したい」「海のことをもっと深く理解したい」と、純粋に思える時間になります。本当は年に一度くらいは観測航海に出たいのですが、残念ながら最近はなかなか行けません。

ちょうど水と人間の話題になりましたが、人間の体内にある水分は、およそ10日で入れ替わるという話題を聞いたことがありますが、海の水も入れ替わりがあるのでしょうか。

須賀

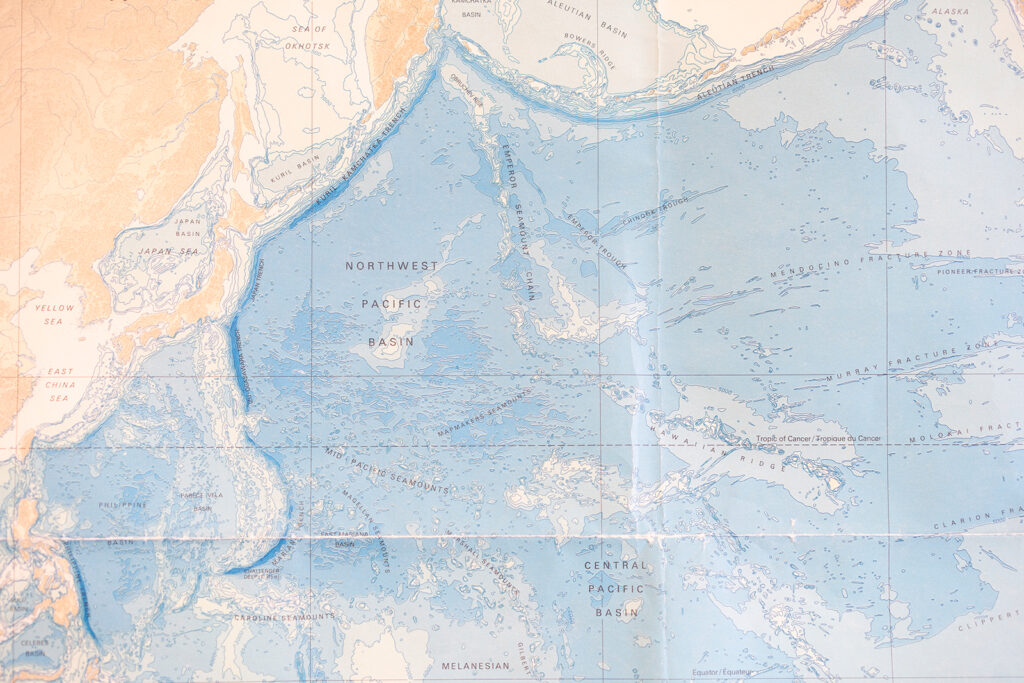

これは「滞留時間」という概念でよく説明されます。たとえば、太平洋の場合を考えてみると、黒潮のような海流が大きく循環しています。表層から中層の500メートルくらいの深さまでの水は、およそ30年から40年ほどで一巡する、つまり新しい海水と入れ替わると言われています。この間に、海面付近で酸素を取り込んだ新鮮な水が、じわじわと深いところまで行き渡っていくんですね。

それよりもさらに深い、たとえば5,000メートルや6,000メートルといった深海になると、その水の入れ替えには1,000年、あるいはそれ以上の時間がかかると考えられています。つまり、今その深海にある水というのは、1,000年以上前の地球環境を反映した「古い水」だということです。逆に、海のごく表面、たとえば50メートルより浅い部分であれば、数ヶ月〜1年程度で入れ替わることもあります。つまり、深さによって「海の水が時空のどこの情報を記憶しているか」が違うわけですね。

このことを別の言い方をすれば、海の深さごとに、まるで「過去の気候」が地層のように層をなして存在しているとも言えます。たとえば、太平洋の北部のとある場所、深さ800メートルの海水には30〜40年前の地球環境の痕跡が刻まれている。そんなふうに考えることができます。ですから、海の観測というのは、単なる今この瞬間の環境を知るためだけではなく、地球の過去の履歴をたどる鍵にもなっているんですね。

極域でできる海氷には、塩分がほとんど含まれていません。そして、凍る際に塩分を外へ吐き出すため、まわりの海水はますます冷たく、塩分も高くなり、非常に重たい水になります。この水が海の深部へ沈んでいくわけです。

そのため、深層の海水は「温度が低く、かつ塩分が高い」状態にあり、海底の水塊は基本的にこの性質を持っています。

このような深層の海水の形成は、海水の密度(重さ)は温度と塩分で決まるという性質と結びついて、世界の海の循環を左右しています。

冬になると、例えば三陸沖などでは、シベリアからの寒気が吹き出してきます。その影響で表層の水は冷やされますが、それでも3℃程度にとどまります。そして、冷えた水が沈むかどうかは、その塩分によって決まります。

たとえば北太平洋は、もともと塩分が低いため、0℃近くまで水温を下げても千メートル程度までしか沈みません。それ以上に深い層の水よりも重くなれないのです。つまり、北太平洋の深層水は、北太平洋でできたのではなく、もっと塩分の高い海域、たとえば北大西洋や南極周辺で沈み込んだ水が流れ込んできたものなのです。

なぜ太平洋の塩分が低いのかというと、それは大陸の配置や風系、そして蒸発と降水のバランスによります。たとえば、赤道に近い低緯度では貿易風が吹いて、蒸発した大西洋の水分が太平洋側に運ばれ、そこに雨として降る。結果的に、大西洋の塩分が高く、太平洋の塩分が低くなる構造ができているのです。

このようにして、大西洋の北部で形成された重い水や、南極周辺で海氷形成にともない形成された塩分の高い水が沈み、それが地球全体の深層を満たしている。こうしたグローバルな海洋循環の仕組みが、現在の気候や炭素循環にも大きな影響を与えているのです。

最後に。地球そして海の話題、個々の生命の話題まで、先生が取り組まれている海洋研究とは、大変間口が広いもののように思いました。

須賀

私は、生き物の内部で起こっている反応 ─分子レベルでの反応そのものについては、正直なところ詳しくはわかりません。でも、いまはそうした研究に取り組んでいる方々と一緒に仕事をしています。

だからこそ、地球スケールの気候変動や環境変化が、実際に生き物たちのどのような反応(応答)につながっていくのか、ということには非常に関心があります。最終的には、そうした個々の生き物の応答が積み重なって、より大きな生態系の姿を形づくっていくことになるわけですから。

こうした視点から、生態系全体の仕組みを理解していきたい ―今まさに、そういう思いで研究を進めています。そして同様に、「いのち」を扱う医療や医学の分野とも、積極的に連携していくべきだと感じています。

Text:アイハラケンジ

Photo:三浦晴子

須賀 利雄(すが としお)

東北大学・海洋研究開発機構 変動海洋エコシステム高等研究所長、大学院理学研究科教授。海洋研究開発機構上席研究員を兼務。理学博士。主な研究分野は海洋物理学。国際アルゴ計画に開始時から参加し、アルゴ運営チームの共同議長も務めた。UNESCO/IOC「全球海洋観測システム」運営委員会コアメンバー、IPCC「海洋・雪氷圏特別報告書」代表執筆者などを歴任。