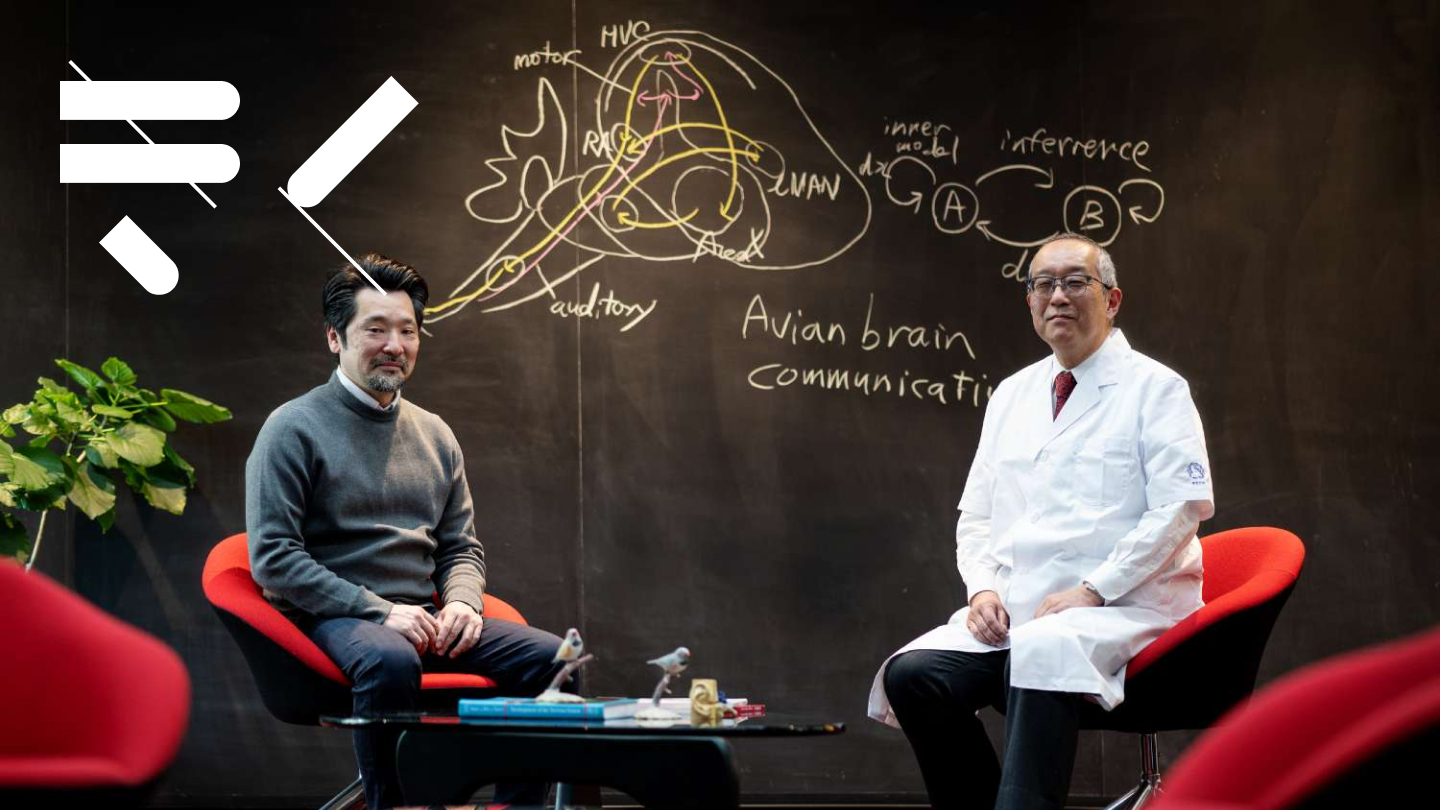

ヒトと小鳥の「聞こえ」と言語コミュニケーションを巡って(前編)

安部健太郎(東北大学生命科学研究科教授)×香取幸夫(東北大学大学院耳鼻咽頭・頭頸部外科教授)

2025.3.27 Thu

ふたりの専門家に、「聞こえ」をテーマに対談していただこう。ひとりは、ヒトの「聞こえ」の専門家である、東北大学大学院耳鼻咽頭・頭頸部外科学教室の香取幸夫教授。もうひとりは、小鳥の「さえずり」の研究者である、東北大学生命科学研究科脳機能発達分野の安部健太郎教授。ヒトと小鳥の声や聞こえから、話題はどんなふうにひらいてゆくだろう。

実は、私たちヒトと小鳥はどちらも、複雑な音を組み合わせた言語コミュニケーションを図る動物である、という共通項がある。高い言語運用能力を後天的に獲得しながら他の個体とコミュニケーションするという点では、サルやチンパンジーよりもずっと小鳥のほうがヒトと似ているという。

対談から浮かび上がるキーワードは「耳」ではなく、そのもっと向こうにある「脳」や「言葉」そして「コミュニケーション」である。そもそも私たちはどうやって言葉をつくり、言葉を理解しているのか、ということのわからなさ、というもの。そしてまた、私たちは他者とコミュニケーションしたい生き物である、という存在の本質というものが見えてくるようである。

ヒトも、そして小鳥も、

コミュニケーションしたい動物

香取

安部先生はなぜ小鳥で研究されているのでしょう。

安部

研究をはじめるとき、大きなことがやりたい、と思いました。いちばん興味があってわかってない分野はなにかというと、言葉だろうと思い当たりました。言葉のコミュニケーションはヒトを特徴づけるものですが、そのメカニズムはほとんどわかっていません。高次の文法構造を持つことやメッセージを聞いて特定の事象と結びつけるところがヒトならではの特徴だろうと思い、言葉の研究をしよう、と決めました。

本質を理解したいという想いから、言語能力を可能にする神経メカニズムの解析がしたい、と考えました。ヒトの脳を直接研究するわけにはいきませんので、ヒトと同じように言葉を使う動物を探してみるとその選択肢は非常に限られていて、研究対象にできそうなのはほぼ1択で、小鳥でした。多くの動物は、匂いなどの決まりきったモダリティでコミュニケーションしますが、小鳥はそうではなく、音声という言葉で、しかも使うパターンを後天的に学習していくという、ヒトに似た面白い特徴を持っています。あまり知られていないことですが、小鳥はヒトのように複雑な構造をもつメッセージを発したり、複雑な音を聞き分けたりすることができるのです。とはいえ、どこまできちんと聞き分けることができるのかなど、客観的な解析がほとんどなされてない状況でしたから、そのあたりに興味を持ちました。

安部

ヒトも小鳥も、コミュニケーションしていろいろと情報交換したい、というニーズに最適化されたハードウェアとして脳が進化したのでしょう。注目したいのは神経回路です。ヒトと小鳥の脳には特別な神経回路があることが知られています。大脳皮質から音声制御する運動ニューロンへの直接投射があるのです。それを使うことで非常に複雑な音声を発することができます。なぜそういう特別な回路ができたかはわかりませんが、そういうことができるホモサピエンスが繁栄し残っていったのでしょう。ハードウェアとして、回路レベルで他の動物と違うというのも非常に面白いです。

香取

それはインプットした情報を言葉に変える、ということですか。

安部

そのあたりの脳内の計算処理がどうなっているのか、どうやって言葉がつくられるのか、どうやって言葉が解釈されるのか、ということは本当になにもわかっていないと思います。

例えば、我々ヒトは「太郎が、二郎が学校に行ったのを見た」という文章を簡単に理解することができます。ここで「見た」のは二郎ではなく太郎です。しかしおそらく犬に聞かせてもこれを理解することはできません。犬は情報をシークエンスで受け取ると、逐一的に、線形的に処理するからです。これに対してヒトの場合、「太郎」という情報を一旦脳のなかにインプットして保留して、「二郎が学校に行った」のを「見た」ところで「太郎」と結びつける、という、非常に高次構造の理解ができます。

神経細胞同士の情報処理というのは数ミリ秒で終わってしまうはずです。いったい、「太郎」という情報が そのわずかな時間のあいだにどこに保持され、また現れてきて、情報処理されるのか、大きな謎です。そういったところも明らかにしたいというのが、我々の狙いでもあります。

モチベーションが

「聞こえ」を促す

安部

ところで、ヒトの耳鼻科の診療の際、異常が起きているのは末梢レベルの情報処理なのか、それとも中枢なのか、区別する術はあるものでしょうか。

香取

外耳から中耳の障害でおこる伝音難聴ですと、直接蝸牛を振動させる骨導聴力検査で音が聞き取れることが診断の助けになります。また、蝸牛の障害で音が聞きとれない内耳性難聴や、より中枢側の原因による後迷路性難聴については、通常の聴力検査に加えて、聴性脳幹反応など特殊な検査を行うことで区別ができます。

安部

なるほど。

香取

内耳が全く機能しないかたの治療に、人工内耳があります。日本では治療がはじまって30年ほど経ちますし、これからさらに普及するかと思います。ただし、人工内耳を入れればすぐに聞こえがよくなる、というものではありません。言語を入れて脳を鍛え、慣らしていく、というリハビリテーションが必要になります。「聞こえ」を感じるのは耳ではなく「脳」ですから、脳の訓練がどうしても必要です。

安部

ヒトも小鳥も、コミュニケーションを取りたいという願望が非常に強い動物です。常に相手の振る舞いをモニターし、自分の発した言葉が世界にどう受け取られるかということに対して非常にセンシティブに脳内が働いています。

そういうフィードバックがモチベーションとなるような医療システムがつくれれば、リハビリがよりうまく進むようなことになるのでは、となんとなくですが、小鳥の研究をしている経験上、感じますね。

香取

確かに、リハビリというのはもともと「体の機能をうまく外に出していこう」という患者さん本人の意欲がないと進みません。「自分を表出したい」という感情をうまく刺激するような音刺激や言語刺激などを使えば、聞こえのリハビリが早く進むことは十分にありうると思います。

安部

例えば、ゲームのようなアプローチは面白いかもしれません。また、バーチャルリアリティのなかで新たな社会関係をつくる、というのも有望ではないでしょうか。我々の研究では、小鳥のコミュニケーションを促すようなバーチャルな環境をつくっていますので、もしかしたら、医療にフィードバックできるところがあるかも、と思います。

香取

遠隔医療をはじめバーチャルを積極的に用いようという動きが最近の医療分野にありますので、とてもいいかもしれませんね。

「聞こえ」を支える

情報への積極的態度

香取

90歳で聞こえのいい人もいれば、70歳で聞こえない人もいて、そもそも聴力には個人差がありますが、ヒトの男女で比べると、女性の聴力のほうが保たれています。正確な理由はわかりませんが、コミュニケーションに対して求めるものが女性のほうが高いのではないか、という気がします。

小鳥では、性別とコミュニケーションの関連性はいかがでしょう。

安部

大きく違います。我々が研究している「さえずり」を行う小鳥は、基本的にはオス。メスはもっぱら聞く側です。ただ、メスの聞く能力は高く、とても敏感で、わずかな音や並びの違いも識別できます。神経系においてよく使われる細胞はどんどん増強され、使われない細胞はどんどん欠落していきますから、小鳥のメスでも人間でも音を聞いたりコミュニケーションに積極的だったりすることでその機能が維持されやすいのでは、という印象を受けます。

香取

情報を取ろうとする積極的な姿勢があることで聞くちからが保たれたり強化されたりしているだろう、と。

安部

小鳥は、特定の音しか聞こえない環境で育てると、その領域の音だけよく聞こえるようになります。また、ヒトの子どもも、最初はみなLとRの聞き分けができますが、日本人は1 歳ぐらいになると識別の必要がないためにその聞き分けができなくなると言われます。おそらく一般的な老齢のかたでも、同じことばかり聞いたり、特定の人としかコミュニケーションしなかったりすると、聞き分ける能力が低下するのではないか、という気がします。

香取

実際、高齢の男性のかたで家に篭りっきりで外に出ず、他人と交流しないでいるうちに声が衰え、発話が悪くなることが問題になっています。こうした人たちに「きちんと聞こう、話そう」という刺激や環境を与えられればとてもいいでしょうね。

安部

それこそバーチャルリアリティはいいかもしれません。

香取

それなら自宅でも、ひとりでも、社会活動に参加できますね。離れたところにいる同年代の人たちと一緒に参加できるでしょうし、とてもいい刺激になりそうです。

安部健太郎

Kentaro Abe

東北大学大学院生命科学研究科教授。広島県広島市生まれ。2007年京都大学大学院生命科学研究科 博士後期課程修了・博士(生命科学)。理化学研究所 発生再生科学総合研究センター 研究員、京都大学大学院生命科学研究科 助教、京都大学大学院医学研究科 講師などを経て、2017年より現職。

鳴禽類が音の並びを指標に音声情報を識別する情報処理のメカニズム、およびそれを可能にする神経メカニズムとその生後発達のメカニズムを、ヴァーチャルリアリティ技術や脳内イメージング技術などの先端技術を駆使して明らかにすることに取り組んでいる。

香取幸夫

Yukio Kaotri

東北大学病院 副病院長(診療、医療安全、コンプライアンス担当)。東北大学大学院医学系研究科 神経・感覚器病態学講座 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野教授。千葉県銚子市生まれ。1994年東北大学大学院医学研究科 博士課程修了・博士(医学)。英国キール大学伝達神経科学部門 研究員、岩手県立宮古病院耳鼻咽喉科長、東北大学病院講師、仙台市立病院耳鼻いんこう科部長などを経て2013年より現職。2022年より難聴地域医療学研究寄付講座教授を併任。

地域包括ケアの現場において加齢性難聴の気づき、補聴器等による治療を啓発するとともに、げっ歯類を用いた研究で加齢性難聴の予防に取り組んでいる。臨床では音声障害、嚥下障害の診察と手術治療を専門とする。

Photo: Haruko Miura

Text: Mikio Soramame

- 関連リンク

- Abe Lab 東北大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室