ヒトと小鳥の「聞こえ」と言語コミュニケーションを巡って(後編)

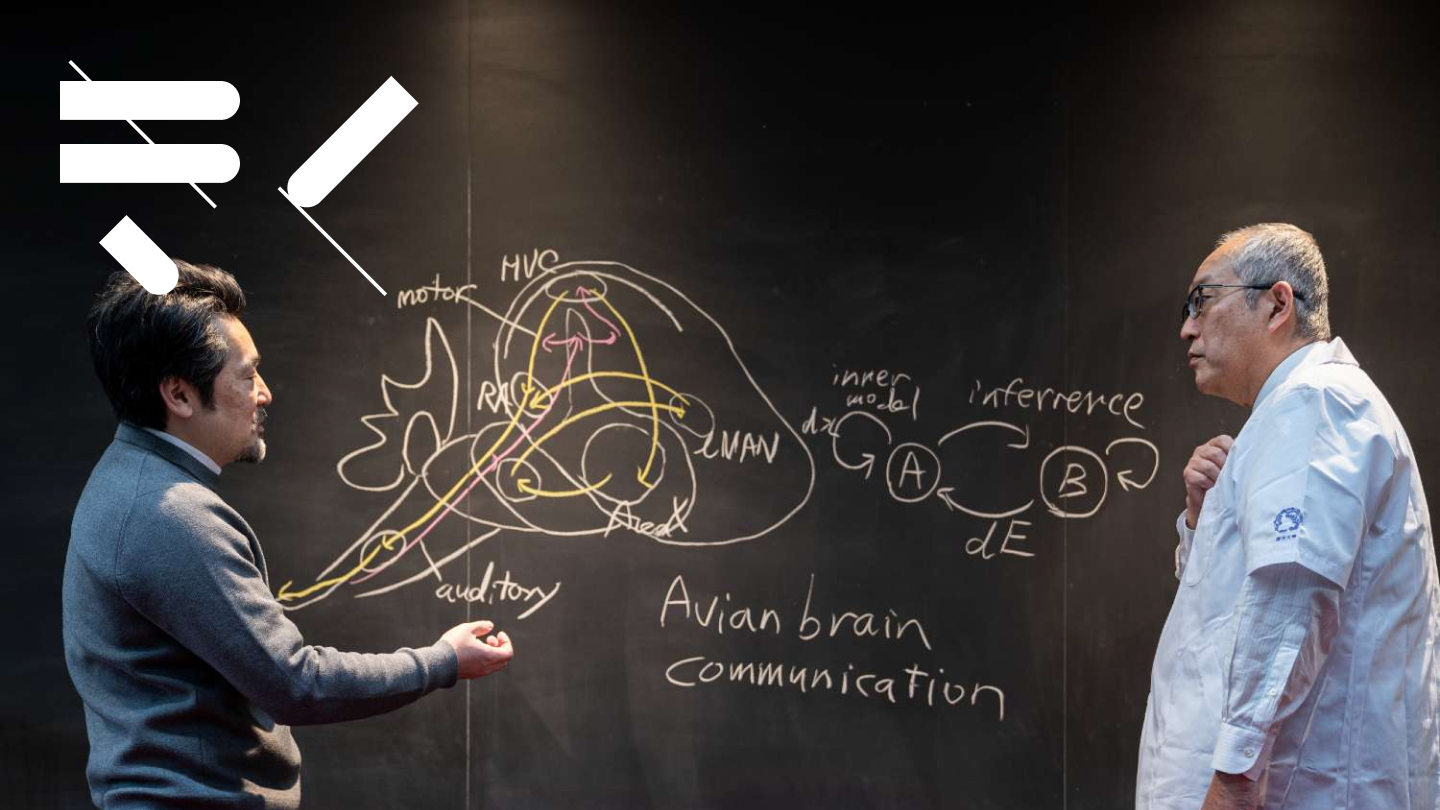

安部健太郎(東北大学生命科学研究科教授)×香取幸夫(東北大学大学院耳鼻咽頭・頭頸部外科教授)

2025.4.4 Fri

ふたりの専門家に、「聞こえ」をテーマに対談していただこう。ひとりは、ヒトの「聞こえ」の専門家である、東北大学大学院耳鼻咽頭・頭頸部外科学教室の香取幸夫教授。もうひとりは、小鳥の「さえずり」の研究者である、東北大学生命科学研究科脳機能発達分野の安部健太郎教授。ヒトと小鳥の声や聞こえから、話題はどんなふうにひらいてゆくだろう。

実は、私たちヒトと小鳥はどちらも、複雑な音を組み合わせた言語コミュニケーションを図る動物である、という共通項がある。高い言語運用能力を後天的に獲得しながら他の個体とコミュニケーションするという点では、サルやチンパンジーよりもずっと小鳥のほうがヒトと似ているという。

対談から浮かび上がるキーワードは「耳」ではなく、そのもっと向こうにある「脳」や「言葉」そして「コミュニケーション」である。そもそも私たちはどうやって言葉をつくり、言葉を理解しているのか、ということのわからなさ、というもの。そしてまた、私たちは他者とコミュニケーションしたい生き物である、という存在の本質というものが見えてくるようである。

自分の言葉が相手にどう聞こえているか

予想しながら話す内容を変えている

安部

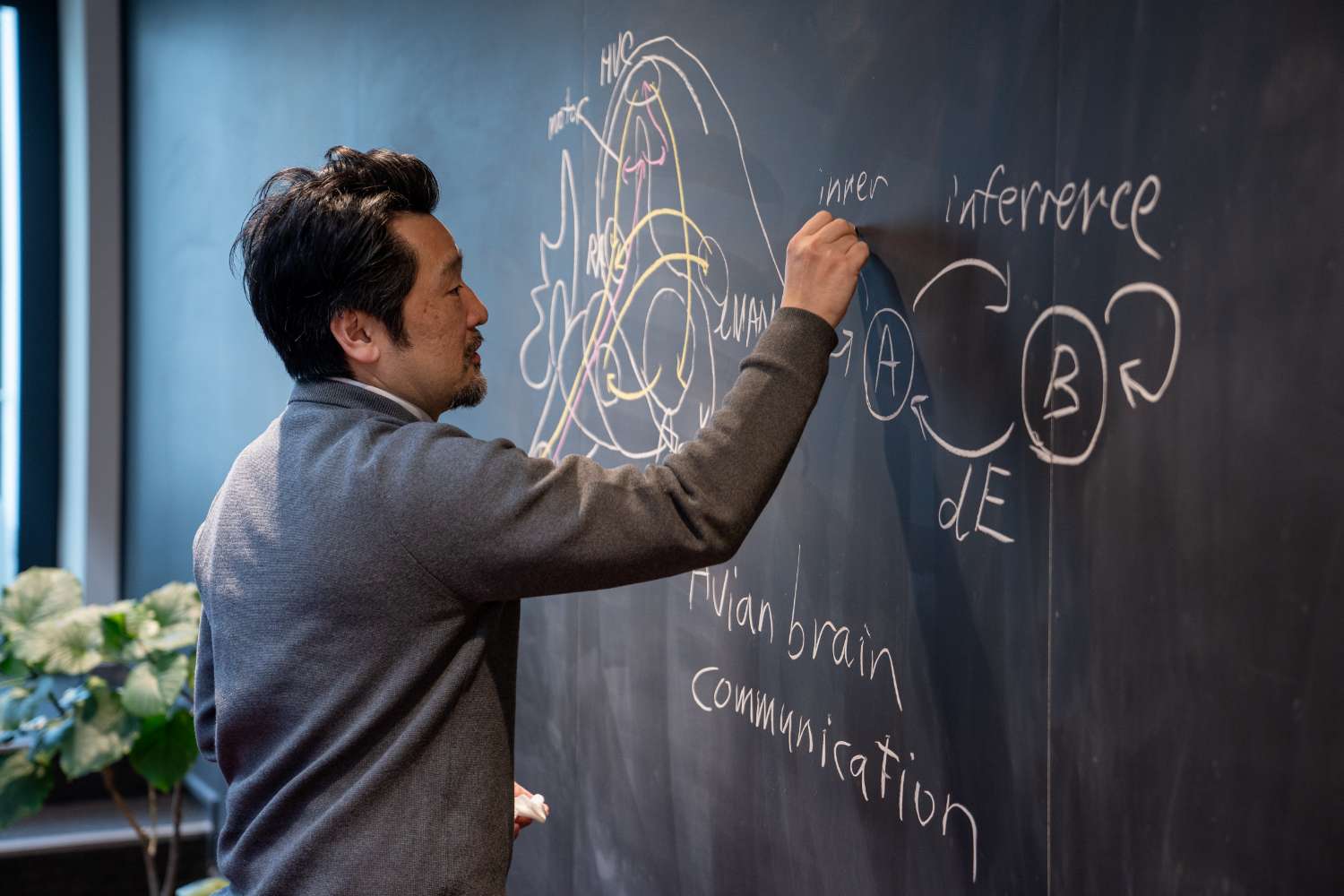

我々がやっている実験は、音を複雑に組み合わせて意思疎通している小鳥が、いったいどういうふうに音を使い分けるのか、それをどう使ってメッセージを送っているのかということを明らかにすることを目的としています。

例えば、なにか発声するときに、あらかじめインナーモデルをつくっておいて、相手がどう反応するかを常に期待予測しながら、実際の応答との差分を計算して、それを次の発話に生かす……、というようなことを考えています。

最近は、わざと相手の予測をずらすような実験を組んでいます。小鳥がなにか喋ったときに普通であれば相手はこう反応するけれど、それをあえて変なふうに、予想外の反応をさせることで、どう変わっていくのか。それを脳の神経活動と一緒に見ていくということをやっています。

香取

私たちも日々、話しかける相手によってトーンや思考を変えて接しているわけですが、そういうことに近いのでしょうか。

安部

「相手がどれだけ自分の言葉を理解できるか?」ということを常に考えながら、自分が喋る内容を変えているのではないかと。

香取

ヒトの場合、言語には伝えるべき情報に加えて、感情の表現が含まれると思います。小鳥の場合はどうなのでしょう。

安部

小鳥のさえずりの役割とはなにか、実はほとんどわかっていませんが、教科書的には縄張りの維持と求愛のシグナルであると言われています。求愛時にメスに対して向けられる発声と、オス同士の発声というのは似ているようで音響的違いがあります。おそらくドーパミンなど情動に関する音声シグナルによる違いではないか、という気がします。その意味では、音を聞いただけで感情や情動みたいなものを識別することはできるわけです。

また、小鳥には感情がないだろう、と思われるかたが多いかもしれませんが、日々観察している我々は「なんだか喜んでいるな」となんとなくわかりますし、嬉しいときどういう音を出すかもわかります。最近は、相手の感情や、相手の言っていることを理解できるようにする脳のなかのメカニズムを実験的に操作するようなこともやっています。こうしたことは、相手の感情を慮ることの可能性に繋がるのではないか、とは考えています。

もちろん、相手がどう思っているか本当のところはわからないし、我々の勝手な妄想にすぎない、という可能性もあります。コミュニケーションというのは実は自己完結的で、「相手はこう思っているのだろう」と勝手に推し量っているだけかもしれません。

香取

声や動きなどから小鳥の感情がわかるというのは面白いですね。

安部

小鳥の声を聞いたヒトがその感情を理解する、ということはできていませんが、声をコンピューターで解析すれば違いはわかります。今、我々がやっているバーチャル小鳥とのコミュニケーションなどにおいては、音だけだけではなく、振る舞いやアイコンタクトを重視して研究を進めています。

香取

ヒトの場合は、視覚よりも聴覚の役割のほうが大きいと言われています。小鳥はいかがでしょう、聴覚の影響力の大きさを感じられることなどありますか。

安部

うーん、どうでしょう……

香取

会話や音楽の音色など、ヒトにとって「聞こえ」は感情を出す引き金になり、聞くことと話すことは人間の感情が一番現れやすいツールではないかと思います。だからこそ、老化などによって聞こえの機能が落ちたとしたら、できるだけ回復できるように支援したいと思っています。

安部

情動を引き起こす能力として音声シグナルはとても強い、とは感じます。

例えば、不協和音や、黒板を爪で引っ掻く音をなぜヒトはみな嫌うのでしょう。人間の太古の警戒音につながっているから先天的にヒトが嫌がるのだという説もあります。けれど、不協和音や和音というのは文化によって違うものでもあります。また、お母さんのお腹のなかの時代に聞いたような音のパターンには心地よさを感じる、ということもあるでしょう。

香取

味覚における苦味のように、音においても、子どものうちはみんな嫌いだけど、大人になって少しずつ受け入れていくことで好きになるということもありそうな気がします。おそらく、聞こえの神経回路が発達すると、いろんな刺激が脳に入りやすくなるのかもしれませんね。「聞こえ」は、トレーニングによって向上するところがあります。それは耳というより、脳のトレーニングでしょうけれど。

安部

聞こえが良くなりやすい人の共通点はなにかありますか。

香取

補聴器や人工内耳を使い始めるときに、その活用がスムーズに進む高齢者の多くは積極的な姿勢を持っています。コミュニケーションや社会活動を強く望んでいる、ということですね。子どもの受け入れ能力も高いです。意欲的な姿勢であるとか、情報を求める状況がやはり大切なのでしょう。

電気刺激が言葉に変換される

テクノロジーのわからなさ

安部

勝手な印象ですが、耳鼻科というのはBMI(ブレイン・マシン・インターフェース)をもっとも有効的に実際の医療に活用できている診療科ではないでしょうか。外界の情報を電気的に脳にインプットする手法として唯一広く普及しているのが人工内耳のように思われます。人工内耳のメカニズムを利用して聴覚以外の人工的なシグナルを脳にインプットすることが安定的にできるのでは……、という気がして、テクノロジーの面で非常に注目しています。

香取

脳における聞こえの情報の受け取りかたがさらに解明されると、人工内耳はより発展すると思います。人工内耳は体に入ってくる音の刺激を20個ほどの電極を使って神経を興奮させますが、その電気的興奮を脳がいかに効率的に言葉に変換しているのか、まだ謎が多いように思います。

安部

最近読んだ論文によると、聴覚も視覚も嗅覚も、入力される情報量は非常に膨大でも、実際に脳がハンドルできる情報はわずかに限られているそうです。おそらく人工内耳は、その限られた大事な情報をピンポイントで刺激し、それを脳が受け取るのでしょう。仮に、人工内耳にもっと膨大な情報を入れるとしても、おそらく脳はオーバーキャパシティになって受け取れない、という気がします。いったいなぜそんな変換ができるのか。テクノロジーとして興味深いです。

香取

情報を無視できる能力、というのは面白いですね。その能力をうまく使えれば、例えば雑音を効率的に無視できたり、耳鳴りの治療などもすごく良くなるような気がします。小鳥にも音を無視できる能力はありますか。

安部

すごく興味があるところですが、我々にはわからないところです。小鳥に対して自動的に合成した音声を提示したり、情報量を増やしたりはいくらでもできますが、おそらく小鳥はそれをそのまま解釈しません。膨大な情報量のなかから大事ないくつかのパターンのようなものを彼らは認識しているのだろうと思います。しかし、なにが大事なのかを逆算することは非常に難しいし、そもそも我々が聞く音と彼らが聞く音とはおそらく全然違うように聞こえているはずです。それは、人と人の関係においても言えると思いますが。

香取

膨大な音から大事なものだけを抽出して聞き取れる、というのは実生活においては非常に大切なところかと思います。その仕組みなどもわかってくると、聞こえと無視をうまく使い分ける訓練が行い易くなるかもしれません。

安部

ある特定の周波数が聞こえなくなったとしても、そもそもほとんどの情報は無視されているわけなので、その無視されている情報を使って、聞こえなくなったところの大事な情報を補う、なんてことも、もしかしたら可能では……と妄想はできますね。

小鳥とヒトの、

基礎研究と福祉の、交わるところ

香取

医療は、目の前の患者さんの状況を見ながら進めるものですが、そのバックグラウンドには基礎研究があります。病院では今そこに割ける時間が短くなっていて、少し残念に思います。臨床医である我々も「自分たちの診療はいったいどういうものをエビデンスとして成り立っているのか」を知っておくために、さまざまな研究に接する時間をつくることが大切でしょう。

例えば、ヒトの聞こえを診るときにも、ただ検査結果だけ見て難聴を診断するのではなく、聞こえのしくみを理解するために行われた研究の歴史を理解し、ヒトは音をどのように耳で受けとり、脳で聞いているのか、ということを意識して診断や治療にあたることが望ましいと思います。

今回、安部先生のお話を伺って、私たちが行っている難聴の治療と基礎的な研究との関係、そして言葉やコミュニケーションの研究に目を向けるとても良い機会をいただいた気がします。

安部

医学の分野だけのことではありませんが、特に若い人がずっと専門のことばかりにしか目を向けないでいると、頭がもうそれだけに凝り固まってしまいますよね。短期間でもいいので、若いうちにそういうことを真剣に考えたりさまざまな分野の経験をしたりしておくと、新しい発想が生まれやすくなると思います。

香取

本当ですね。

安部

我々の研究は、医療にアプライすることを考えてのものではありません。そういう研究は医学部の先生がたにお任せするとして、我々はむしろ、あえてそういうふうな価値観にとらわれないようなことを研究しよう、と思って日々取り組んでいます。

とはいえ、自分たちが明らかにしたことが、最終的に福祉につながることになれば最高だと思います。ぜひ繋がってほしい、と願っています。

Photo: Haruko Miura

Text: Mikio Soramame

安部健太郎

Kentaro Abe

東北大学大学院生命科学研究科教授。広島県広島市生まれ。2007年京都大学大学院生命科学研究科 博士後期課程修了・博士(生命科学)。理化学研究所 発生再生科学総合研究センター 研究員、京都大学大学院生命科学研究科 助教、京都大学大学院医学研究科 講師などを経て、2017年より現職。

鳴禽類が音の並びを指標に音声情報を識別する情報処理のメカニズム、およびそれを可能にする神経メカニズムとその生後発達のメカニズムを、ヴァーチャルリアリティ技術や脳内イメージング技術などの先端技術を駆使して明らかにすることに取り組んでいる。

香取幸夫

Yukio Kaotri

東北大学病院 副病院長(診療、医療安全、コンプライアンス担当)。東北大学大学院医学系研究科 神経・感覚器病態学講座 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野教授。千葉県銚子市生まれ。1994年東北大学大学院医学研究科 博士課程修了・博士(医学)。英国キール大学伝達神経科学部門 研究員、岩手県立宮古病院耳鼻咽喉科長、東北大学病院講師、仙台市立病院耳鼻いんこう科部長などを経て2013年より現職。2022年より難聴地域医療学研究寄付講座教授を併任。

地域包括ケアの現場において加齢性難聴の気づき、補聴器等による治療を啓発するとともに、げっ歯類を用いた研究で加齢性難聴の予防に取り組んでいる。臨床では音声障害、嚥下障害の診察と手術治療を専門とする。

- 関連リンク

- Abe Lab 東北大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室