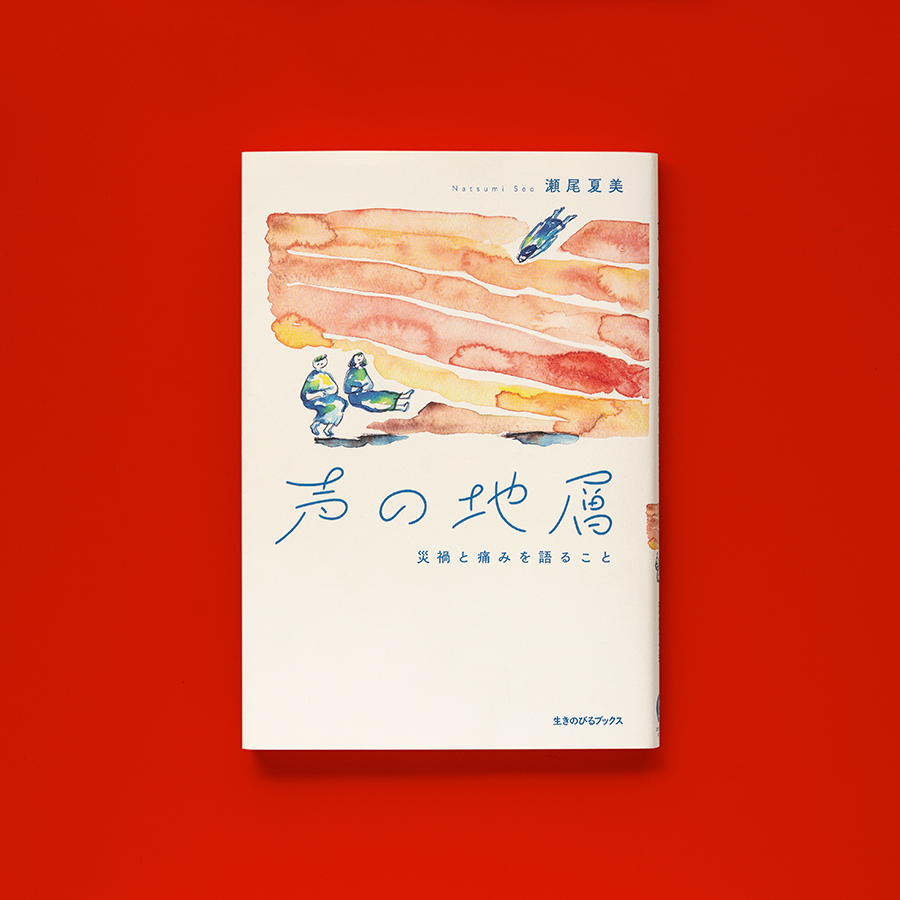

ブックレビュー『声の地層 災禍と痛みを語ること』

瀬尾夏美 著

生きのびるブックス、2023

2025.7.9 Wed

この本は、15の章から構成され、それぞれの章には「物語」とそれと対になる「あとがたり」が用意されている。片方の「物語」は、おもに著者が被災地域を歩いて聞いた語りによるもので、語りそのままのものから、詩や散文、民話など、さまざまな体裁で綴られる。一方の「あとがたり」は、語りの場の様子やそのときどきの気づきが記さている。著者によれば、語りの主体が感じる“語れなさ”と、その傍らにあったはずの、語られないこと、語り得ないことを忘れずに残しておくために、創作としての「物語」という余白を含めたのだという。

一見すると難しそうな構造を持った本という印象を持つかもしれないが、丁寧な編集と、「物語」と「あとがたり」が地層のように交互に現れる秀逸なブックデザインによって、ぐいぐいと読み進めることができる、とても優しく誰にでも開かれた一冊となっている。ここで、序文の一節を引用したい。

その人が語り、わたしは聞く。その人がわたしの様子を見ながら、次の言葉を選んでくれているのがわかる。恐れ多い。ここに居るのがわたしでいいのだろうか、と思う。だけど、たとえほんの一部だとしても、その人の大切な経験を手渡そうとしてくれることが嬉しい。だから、できるだけはっきりとうなずく。すべてはわからなくても、聞いています。聞きたいです、と伝えたくて。そうして続いたしばしの会話を締めくくるとき、その人は言った。いま話したことを、きっと誰かに伝えてくださいね。大変なことになった、とわたしは気がつく。再会を誓って別れる。(「はじめに ─語らいの場へようこそ」より)

この本にあるすべての「物語」と「あとがたり」には、災禍という複雑で難しい問題に、〈きく〉という態度で向き合う著者の逡巡と心の機微が読み取れる。その心のゆらぎこそが、語れなさ/語られないこと/語り得ないことへの想像力を駆動させ、そこからいくつものナラティブが立ち上がっていったことは想像に難くない。

詩や民話といった表現が、語りから立ち上がるのではなく、〈きく〉という想像力によって立ち上がっていくのだという逆説。語りとは〈きく〉ことによってつくられていくということ。著者によって綴られた、一つひとつの「物語」と「あとがたり」を読み進めるたびに、そんな当たり前のことに何度も気付かされる。さらにあとがきの一節を引用してみたい。

誰かに話が聞きたくなって、どこかへ出かける。聞かれるべきなのに、いまだ聞かれていない語りが世界中にある気がして、ひとつでもふたつでも聞かせてもらいたい、という気持ちがある。そして、もしも聞かせてもらえるならば、せめて受け取ったものを記録したい。〔中略〕ただ聞きたいというだけだと純粋すぎて、すこし危ういところがあるけれど、記録者として、語り手とほかの人びとの間に立ち、両者を繋いでいく役割を設定することで、旅する両足が地に着いてゆく感覚がある。もしもわたしと似たように、誰かの話を聞きたいという人がいたら、まずは記録者になってみることをおすすめしたい。そうすれば、えいやっと出かけられるはず。(「声と歩く ─あとがきにかえて」より)

筆者によると、どうやら〈きく〉ということは「旅」と同義のようである。拙者の勝手な解釈ではあるが、旅というものが自己を更新していくための(=生きていくための)一つの「術」と定義づけられるのであれば、〈きく〉という行為そのものも、わたしたち人間の「いのち」を駆動させていくための一つの「術」だともいえなくもない。なぜなら、拙者がこの本を読み終えたあと、著者の言うように、えいやっと出かけたくなったし、自分が更新されていった感じが確かにあったからだ。その意味で、この本は、〈きく〉ということが何なのか、その本質に触れられる貴重な一冊であるように思う。

Text アイハラケンジ

Photo 三浦晴子