水の流れと仮面の声 —暮らしの水脈をたどる学び

田口康大(教育学者・3710Lab代表理事・東京大学大学院特任講師)

2025.8.1 Fri

〈LIFE〉では、医学や医療に軸足をおきつつも、その領域外のさまざまな学術分野やカルチャーなどと積極的に横断していくことで、〈いのち〉の可能性についてみなさんと一緒に見つめ、ひろげていきたいと考えています。

今回は、教育学者で一般社団法人3710Lab(みなとラボ)代表理事の田口康大さんに、特集テーマである「水」との関連から、ご自身が長年取り組まれている海洋教育でのエピソードを交えながら、私たちの暮らし(=いのち)の中に「水」の存在を感じ取ることの意味や重要性についてご寄稿いただきました。

海を知らない —海と教育との間

「お仕事は何をされてるんですか?」

名刺交換の場などでこう聞かれるたびに、たびたび少しの戸惑いを覚える。

「海洋教育をやっています」と答えると、相手がわかったようなわからないような表情をとる。

「海について教えるんですね?」「子どもたちを海に連れて行くんですか?」といった反応が立て続けに返ってくる。

そのうち、「じゃあ、海の人なんですね」と言われることもある。

海の人、というのが漁師を指しているのか、サーファーなのか、あるいはもっと神秘的な何かなのかはよくわからないが、「いえ、教育が専門です」と答えると、微妙な静寂が生まれる。

この噛み合わなさは、「海の教育」がまだ十分に社会に根付いていないことの証拠だろう。

私は2013年から海洋教育に関わっている。きっかけは、2011年の東日本大震災だった。

見たこともない巨大な津波の被害を受けたのち、今後、人は海とどう関わっていくのだろうということが、私の問いとなった。あわせて、子どもたちに海をどう伝えるか、海とどう出会うか、どんな関わりを築いていけるかといったことが、教育学を専攻する自分にとっての大きな問いとなっていった。

海洋教育について研究する中で、気づいたことがある。現状の学校教育では、海についてほとんど学ばない。水産業、海運、領土・領海、海洋生物といったテーマは取り上げられても、「海」そのものについては学ばないのだ。たとえば、海が地球環境において担っている役割や、私たちの暮らしを支えていることについては、ほとんど語られていない。海について知れば知るほど、その重要性に気づく。だが同時に、なぜこれほど大事なことが社会で共有されていないのかという疑問も深まっていった。私たちは海の存在を知っていても、「海を知らない」のだ。

「海の教育って海の近くじゃないとできませんよね?」

そんな反応に出会うたびに、私たちと海の距離を思い知る。かくいう私自身も、かつてはそう思っていた。海の重要性を、自分の身体感覚として本当に実感できるようになったのは、ほんのここ数年のことだ。

でも、海は本来、地球に生きる私たちすべてに関係がある。どこに暮らしていようと、海と無関係にはいられないはずだ。

いま、秋田県大仙市を中心とした海洋教育の実践に取り組んでいる。大仙市は、私が子どもの頃に数年間だけ暮らしていたまちだ。日本海から車で1時間ほどの、山々に囲まれた内陸部にある。この場所で海洋教育に取り組んでみたいと思ったのは、海と離れた場所での海洋教育に向き合いたかったからである。その思いが芽生えたのは2016年。そして長い年月を経て、ようやく2024年になり実践の機会がめぐってきた。

地域をリサーチし、そこから授業やプログラムを形作っていくのが私のやり方だ。全国どこでも行える海洋教育の授業モデルも作ってあるが、それだとあまりおもしろくない。その地域の海とのつながりを探り、子どもたちや地域の方と一緒に作り上げていくような授業やプログラムにするためには準備も必要だ。そうでなければ地域に根づいていかない。

2016年、大仙市と海とのつながりを探るため、市内を歩き、人に話を聞き、地域の歴史や文化がまとめられた本を読み込んだ。興味深かったのが、「カシマさま」や「ショウキさま」「オニょさま」と呼ばれる人形道祖神の存在だ(「人形道祖神」については、石倉敏明さんの特集「きく」寄稿記事を参照)。藁で作られた胴体に仮面をつけたこの像は、内陸部の集落の境などに立てられ、五穀豊穣や厄除けの祈りが込められている。この「カシマさま」探しのフィールドワークを行っていくなかで、もしかすると海とつながっているのではないか——そう思い始めた。

そして思い出した。幼稚園のころ、割り箸に顔をつけて袴を着せ、オロナミンCの瓶に立てた人形の名前は、たしか「カシマさま」だった。そうだ、小学校でも作った。あれは間違いなくカシマさまだ。でも転校してしまい、「鹿島流し」を体験できなかったことが悔しかったのだ。

「鹿島流し」は、大仙市の小学校で行われる行事だ。

カシマさまの人形を作り、小さな舟に乗せて、学校から丸子川まで運んでいく。雄物川の支流である丸子川は、世界的建築家ブルーノ・タウトが「これほど美しい絵を見たことがない」と語った景色を持つ。いまだに美しい風景の場所だ。この川に、舟を流していく。そのクライマックスを担うのは3年生。私はその年を楽しみにしていたが、引っ越してしまい、参加できなかった。いまだに未練がある。

海洋教育においては、川から海のつながりを探るアプローチ自体はよく取るが、今回はもっと深く探れる気がした。探ってみると、この地域にはかつて多数の河港があったことがわかってきた。この土地は雄物川を軸に発展し、農業用水や飲料水、工業用水、そして物流にいたるまで、川と深く結びついてきた。水害も多かったが、それだけに水と人の関係は複雑で、長く、そして深い。その歴史を読み解くに、水をめぐっての一喜一憂が尽きなかったことが想像された。

「この水は、どこから来て、どこへ行くのか?」そう問いながら調べていくと、雪、川、米、農作物、そして海までもが、水の流れによってつながっていることが見えてくる。水の循環はあまりにあたりまえで、私たちはその存在を見落としてしまいがちだ。でも、一つひとつたどってみると、産業や文化、暮らしの営みが水によって編まれてきたことが見えてくる。ここから荷物が舟で運ばれ、やがては海に出て行った。つまり、この地の暮らしは、水を通じて海とつながっていたのだ。

だが同時に、川の手前と先——つまり川に流れ込む水や、川の先にある海との関係には、あまり目が向けられてこなかったように思う。そこで私は、海でも川でもなく、「水の流れ」そのものを軸にした教育プログラムを考えることにした。水の流れにそって産業や文化を見返すことで、そのひと連なりを実感できると考えたからだ。

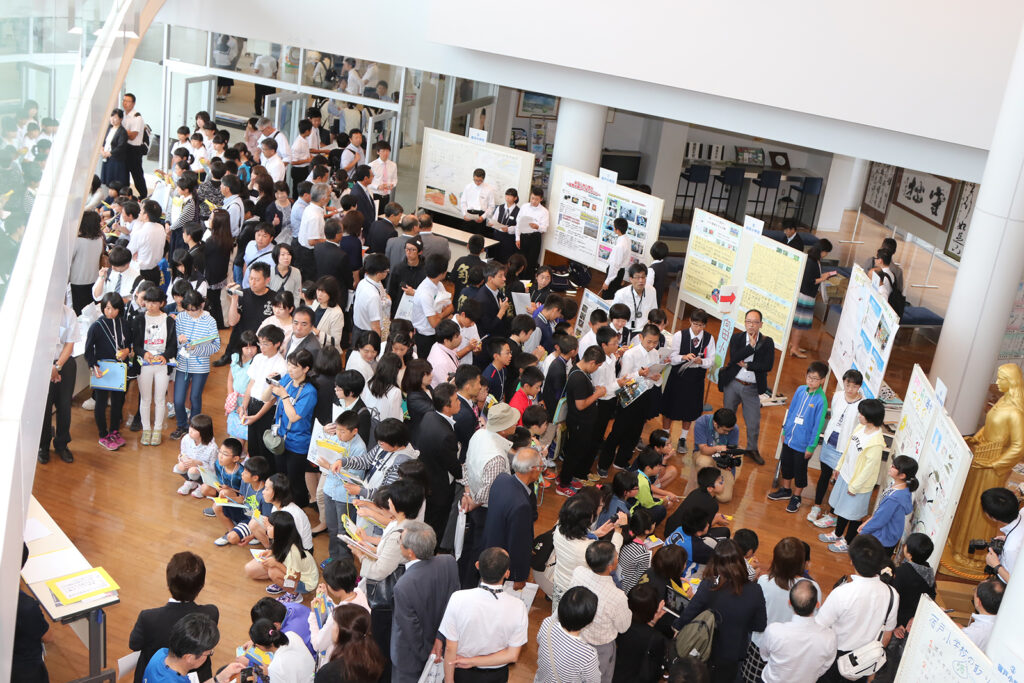

長いリサーチを経て、2024年に大仙市立中仙中学校の美術の授業で行うことになった。カシマさまの仮面を起点に、水と地域文化の関係を探り、最終的には自然への願いを込めた仮面を自作する。その過程を『水をたどる』という冊子にまとめた。生徒たちが作った仮面は、大仙市の自然な豊かさを写しており、そのどれもがみずみずしいものだった。

最近、青森の海の近くで生まれ育った母がぽつりと言った。

「やっぱり海の近くに住みたいね」。私も深く同意した。海のすぐそばでなくても、水の流れが感じられる場所に、私も暮らしたいと思っている。水のある風景が、なぜだか落ち着く。

世界と一体化しているような感覚を「oceanic feeling」という言葉で表現した作家がいたが、水の流れを感じられているとき、人は本能的に安らぎを感じられるのかもしれない。

にもかかわらず、海の教育、水の教育は、まだ十分ではない。

地球環境に関する学びは、優先順位が低く見られがちだ。暮らしに直接関係しないように思えてしまうからだろうか。教育とは日常の経験によっては到達し難いものについて、組織的・計画的に行われるものだと考えている。海や水はあたりまえで、教育するまでもないのだろうか。

生きていくために必要な知識はたくさんある。でも、その「生きていく」という環境自体を形づくっているものについて、私たちはあまりに知らない。それはまるで、足元の地面を見ずに走っているようなものだ。

知識としての海、データとしての気候変動、それだけでは暮らしとつながらない。だから私は、海の近くでもそうでなくても、場所にかかわらず、学びの回路をつなぎなおす試みを続けている。

水をたどることから始めてみる。

流れを感じること、足元にある水の存在に気づくこと。

それは、遠くにあると思いがちな海とつながり直すための、小さな、けれど確かな一歩だ。

Photo: 田口康大

田口 康大(たぐち こうだい)

教育学者。一般社団法人3710Lab(みなとラボ)代表理事/東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センター特任講師。教育学、教育人間学を専門とし、人間と教育の関係について研究している。2015年に「海と人とを学びでつなぐ」をテーマに次世代の教育について考える3710Labを立ち上げる。海と人とのこれからの関わりを探り、学校や地域と協働した教育プロジェクトを数多く手掛ける。