社会を診るまなざし

─ 生きた社会を映し出す法医学(後編)

社会を診るまなざし

─ 生きた社会を映し出す法医学(後編)

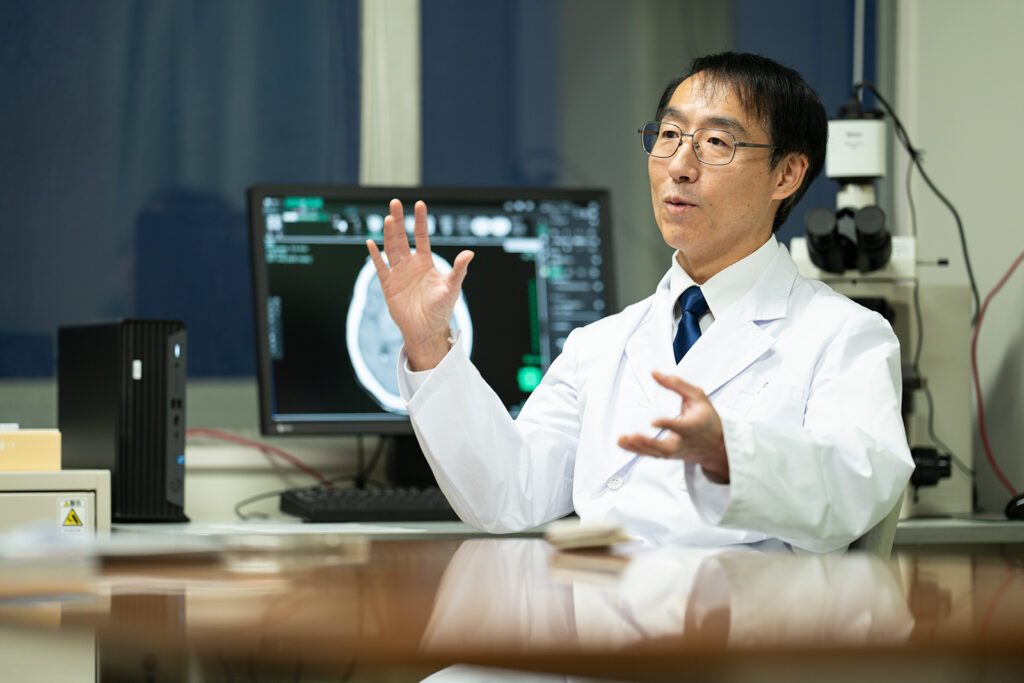

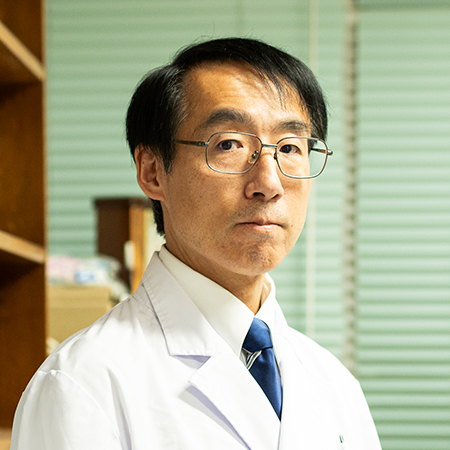

美作宗太郎(東北大学大学院医学系研究科 公衆衛生学専攻 法医学分野 教授)

2025.12.25 Thu

「法医学」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。多くの方は、事件や事故の被害者の解剖や死因の究明といったことを思い浮かべるかもしれません。法医学者である美作宗太郎先生は、それとは少し違った見方を私たちに提示します。

生きている人の身体についた傷。痛みを言葉にできない子どもたちの打撲痕。ひとり暮らしの高齢者の孤独死。法医学とは、「生きている社会を診る学問」と言えるかもしれません。

今回のインタビューでは、美作先生のご専門である「臨床法医学」を入り口に、子どもの身体的損傷の証拠化やその技術開発の裏側、そして「公衆衛生」の観点から法医学と現代社会との接点まで、率直に語っていただきました。

色の限界を越えて

深さ・古さを捉える新しい可視化技術へ

色の研究まで伺いましたが、その後はどんな研究・技術へシフトしていったのでしょうか。

外表のみからの皮膚変色の観察・評価に限界を感じたので、次に検討したのが超音波診断装置(エコー)です。皮膚変色の原因である皮下出血の深さや厚みを測るには、エコーしかないと考え、まず機器を導入しました。当時は皮下出血がエコーでどのように観察できるのかも未知の世界でしたので、法医解剖のケースで解剖前に皮下出血がありそうな部位をエコーで観察・測定し、解剖中に実際の内部の状態を確認・比較するという方法をとることで、かなり良いデータが得られました。エコーでも皮下出血をはっきり確認できることが分かり、ここは大きな前進でした。

色の数値化と、エコーによる深さの測定で、時間経過や重症度が少しずつ「可視化」・「数値化」されていったわけですね。

そうですね。とはいえ、日本人は肌が黄色っぽいという特性もあって、皮膚変色が時間とともに黄色味を帯びてくる段階は、肉眼では非常に分かりづらいんです。打撲を受けた初期は赤や紫ですが、2〜3日すると周囲が黄色くなり、さらに褐色〜黄色へと変化していき、やがて消えていく。この「黄色くなってきた段階」がとにかく厄介で、臨床の現場では「もう治りかけ」または「治癒」として見逃されてしまうことが多い。

しかし、子どもの虐待で重要なのは「新旧混在する皮膚変色」です。新しい傷跡と古い傷跡が存在すること ─つまり、1週間前にも、2週間前にも、その前にも殴られていたという“継続性”を示すサインであり、身体的虐待を判断する根拠になります。

ところが、この「黄色くなった古い傷跡」は肉眼では非常に見つけづらく、エコーでも確認が困難です。そこで「どうにかこの黄色を証拠化できないか?」と考えて文献を調べていくと、海外の論文で紫外線写真を使った例が紹介されていました。紫外線を使って撮影すると、肉眼では見えなかった打撲痕が浮かび上がるという夢のような方法です。

ただ、その文献には具体的な方法がほとんど示されておらず、「紫外線を当てる」としか書いていない。実際には、ただ皮膚に紫外線を当てただけでは何も分かりません。そこでブラックライトを何十本も買い込み、波長の異なる光を片っ端から試しましたが、最初のうちはうまくいかない。

試行錯誤を続けるうちに、「光を当てるだけでなく、観察時に特定の色のフィルターを通す必要がある」と分かってきました。最終的に、青色光や紫外線、バイオレット光など複数の波長の光線を試し、「特定の波長の光線 × 黄色系のフィルター」の組み合わせで、古い打撲痕が非常にくっきり見えることを確認できたんです。肉眼では殆ど見えないのに、特殊波長光線を当ててフィルター越しに見ると黄色い部分だけが浮かび上がる。

ただし、紫外線は目や皮膚への影響があるため、虐待が疑われる子どもに強く当てるのはどうしても避けたい。そこで紫外線より安全な波長も探りながら、何年もかけて方法を確立しました。その成果を2018年に論文発表したところ、海外からも問い合わせがあり、評価してもらうことができました。

こうして、皮膚変色について「色の数値化」「エコーによる皮下出血の深さの測定」「特殊波長光線+フィルターによる古い皮膚変色の検出」という三つの柱がそろいました。そして最後に残る課題が ─“新しい皮膚変色”の検出でした。

新しい打撲痕のことですね。子どもの場合、傷が治るのも早いし、そもそも傷跡が目立たないことも多そうです。

そうなんです。小児の傷は本当に治りが早くて、児童相談所が初期の段階で連れてきてくれたとしても、殴られた事実はあるのに、目で見える傷痕がほとんど残っていないことがあります。「どうやってこの“ごく初期のサイン”を捉えるか」は、ずっと悩んでいたテーマでした。

そんなとき、ある日、当時住んでいた大学職員宿舎の急な階段でうちの子どもが転んだんです。「ここを打った」と泣いているのに、子どもが指さすところを見ても全く傷跡がない。「傷なんてないよ、大丈夫だよ」と言うと、「傷あるよ。ここ打ったんだもん。だってここ、熱持ってるよ」と返されて、そこでハッとしました。熱を持っているということは、局所に炎症やむくみが起きているはずだ、と。

打撲直後に、患部だけ少し熱くなる感覚ってありますよね。出血が目立たなくても、局所的な炎症反応は起きているはずだと考え、赤外線サーモグラフィ(熱画像)を使うことを思いつきました。

ちょうど新型コロナウイルス流行の少し前で、赤外線サーモグラフィが爆発的に普及する直前くらいのタイミングでした。機器を導入して研究を進めたところ、まだ論文化までは至っていませんが、「視覚的に傷が出る前の段階で、局所の温度上昇が確認できる」という手応えのあるデータが集まりつつあります。

こうして、子どもの皮膚変色(打撲痕)については1.色(数値化)、2.深さ(エコー)、3.古い傷痕の可視化(特殊光+フィルター)、4.患部の温度(サーモグラフィ)、という4つの視点から、時間経過を含めた「証拠化」ができるのではないかと考えるようになったのです。

しつけと虐待の境界社会の敏感化

新旧混在する皮膚変色の話題は、「しつけ」と「虐待」の境界とも関わってきそうです。

そうですね。先ほども少し触れましたが、「新旧混在」は身体的虐待を示す非常に重要な指標です。同じような部位に何度も繰り返し暴力が加えられている場合、新しい傷痕と古い傷痕が同じ部位に重なる形で現れます。その継続性をどう客観的に示すかが重要で、そのときに先ほどお話しした証拠化技術が役に立ちます。

日本では、「しつけ」と「虐待」の境界がとても曖昧ですよね。有名な事件でも、加害者となった親が「虐待をした覚えはない、しつけのつもりだった」と主張することは多い。社会全体としては、暴言や暴力を幅広く「虐待」として捉え、子どもを守ろうという方向に進んでいますが、一方で「なんでも虐待扱いになるのでは」という不安や抵抗感も根強くあると思います。

だからこそ、法医学として「どこまで暴力の継続性や重症度を客観的に示せるか」が大事になる。色・深さ・古さ・初期反応(温度)といった多面的な観察・測定・評価によって、客観的な判断を支える材料を整えていく必要があります。

現代社会では、虐待相談件数が指数関数的に増えていると言われますが、それは「虐待そのものが急増した」というより、社会の感受性が高まり、「これは虐待ではないか」と相談につながるケースが増えた結果でもあります。つまり、虐待を疑ったり虐待とみなす基準(閾値)が下がったわけです。パワハラなどと同じで、「昔なら当たり前とされていたこと」が、今は問題とされるようになっている。

それ自体は子どもを守るうえで非常に重要な変化ですが、その分、冷静で客観的な判断を支える証拠がますます求められていると、私は感じています。

そうした証拠化の技術は、児童相談所や医療機関、警察などとの連携の中で活かされているのでしょうか。

そうですね。児童相談所や警察、医療機関との連携は非常に重要です。熊本にいた頃は、児童相談所と月に1回程度の検討会を開催し、症例を共有していました。ここ(東北)では、医療機関の熱心な先生が中心となって、1〜2か月に一度、虐待やCPT(Child Protection Team)が関わるケースの検討会が開催されています。

小児科、脳外科、その他の診療科、児童相談所、保健センター、警察、検察、ケースワーカー、そして私たち法医…と、本当に多くの立場の人が一堂に会し、一つひとつのケースを丁寧に検討しています。

なお、色の測定器(分光測色計)のような機器は高額なので、児童相談所が個別に所有するのは現実的ではありません。現在のところは、大学や医療機関で測定・評価し、その結果を各機関で共有するという形が多いですね。

身体のサインに目を向けること

公衆衛生としての法医学

今後取り組まれたいテーマや展望があればお聞かせください。

二つあります。一つは、裁判員裁判における画像提示の問題です。裁判員制度が始まった当初は、私たちが法医解剖で撮影した遺体写真をそのまま裁判員に提示していました。しかし、裁判員の方々から「非常に分かりやすかった」という声をいただく反面で、他県では遺体写真を見て気分が悪くなる方もいて、国家賠償請求が起こされた例もありました。結果的に裁判所に責任はないとの判断でしたが、それ以降、裁判所側が非常に慎重になり、「遺体写真などの刺激証拠は裁判員に見せない」方向へと傾いてしまったのです。

もちろん、私たちも裁判員への心理的負担に配慮し、背景を整えたり、不要な血液や器具が写り込まないよう工夫して撮影しています。それでもなお、「イラストにしてください」「CGにしてください」と求められることが増えてきました。しかし、イラストやCGにはどうしても作為が入り、裁判員の判断に影響を与える可能性があります。

私は、裁判員の方々が真実を示す証拠として加工していない実際の写真を見て判断していただく方が、本来の裁判員制度の趣旨にかなっていると考えています。そのうえで、「どの程度までなら心理的負担として許容されるのか」を科学的に示したい。しかし、この研究を行うには学生などの研究参加者に実際の画像を見てもらう必要があり、倫理審査の段階で「研究参加者がショックを受けたらどうするのか」「研究参加者がPTSDになる可能性はないのか」といった懸念をクリアしなければなりません。

もう一つの展望とは何でしょうか。

もう一つは展望という程のものではありませんが、日頃から若い医師、大学院生・学部学生に大切だと伝えているのは、症例報告(ケースレポート)を積極的に発信することです。朝に元気で「行ってきます」と家を出た人が、その日のうちに棺に入って帰ってくる…。救命救急センターに勤務していた頃から、そうした胸が締めつけられるような症例を数多く診てきました。急病や突発的な事故による外傷には、どうしても救えないケースがあるのも事実です。「仕方がなかった」と考えることもできますが、もう一度振り返ってみると「どこかの段階で介入できていれば結果が変わったのではないか」と感じることも少なくありません。

法医学には、警察からの情報、家族からの聞き取り、救急隊の記録、医療機関の診療情報、そして自らの手で入手した解剖所見・検査結果といった多くの情報が一気に集まります。残念ながら亡くなった方が生き返ることはありませんが、その全体像をていねいに検証することで、「この段階でこうしていれば」「事前にこの兆候に気づけていれば」というポイントが浮かび上がってくる。このような症例を、公衆衛生の向上という観点から社会に発信していくことは、法医学の大きな役割の一つだと思っています。

繰り返しになりますが、一つひとつの解剖を死因究明だけで終わらせるのではなく、「どの段階で何をすれば救えた可能性があったのか」をできる限り考察し言語化して残す。それが医療従事者や捜査関係者、行政などの目に留まれば、「こういうケースがあるのか」、「こうすれば良かったのか」と知っていただくことができ、同じような状況が発生した際に次の犠牲者を一人でも救えるかもしれない。そういう意味で、法医学は亡くなった方々の死因究明にとどまらず、社会で今を生きている人々の安全や医学・医療の発展のために知り得た情報をフィードバックする役割を担っていると考えています。

一人ひとりが「身体のサインに目を向けること」こそが、社会を守る最初の一歩かもしれないと感じました。今回は貴重なお話、ありがとうございました。

Text アイハラケンジ

Photo 三浦晴子

美作宗太郎(みまさか そうたろう)

1995年日本大学医学部卒業。駿河台日本大学病院救命救急センター(現・日本大学病院救命救急センター)で臨床研修後、法医学の分野へ。1996年札幌医科大学、1998年東北大学、2001年英国グラスゴー大学、2003年東北大学、2004年熊本大学、2007年弘前大学、2009年秋田大学の各法医学講座の勤務を経て、2023年より現職。