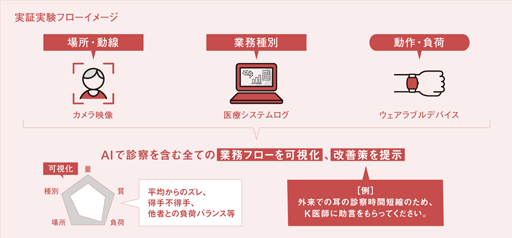

まず可視化し、現状を理解することでボトルネックに対処する

実際に取り組みを始めて気づいたことはありますか。

辻川

私たちは、「当社の技術を使えばこの課題は解決できそうだ」といったことを念頭に置いて観察するのですが、NECサイドだけで議論していると、一番時間がかかっている業務に目が行きがちです。しかし、医師の方々のお話を伺うと、例えば「そこの時間削減も大事だが、こちらを効率化するほうが外来の受診人数を増やせる」といった意見もいただきます。単純な時間削減だけではなく別の副次的な効果も得るためには、ASUを活用した深い議論がとても重要だと感じました。

石井

われわれ医師は、働き方に対する自覚症状が不足していたことに気づかされました。私たちはよく「忙しい、忙しい」と口にしていますが、実際、外来にどのぐらいの時間をかけ、どの業務をもっと効率化できるかなどについては、あまり把握していなかったのです。ですから、まずは働き方を可視化し、現状を理解することが医師にとって重要と思います。また、もう一つ個人的に感じたのは、このような状況のために、患者さんに説明する時間と内容にも制限が生じているのではないかということです。今後、時間の使い方で効率化が図られていくと、患者さんへの説明や医療提供の質が、より向上するだろうと期待しています。

中川

現状の可視化は間違いなく必要なことだと思います。働き方改革のボトルネックになっている要素は、病院によってまったく異なります。マーケティング領域では、自社製品・サービスの対象市場内に存在する顧客をニーズや特性等に応じて細分化する活動をセグメンテーション(「区分」「区分け」細分化した個々のグループ(セグメント)ごとにニーズや特性にマッチしたマーケティング施策を実施することで、効果や効率の向上が見込める)を行うことから始めますが、働き方改革でも要素を細分化して考える必要があります。各要素に対応するパーツを石井先生のように熱意ある現場の方々に作っていただき、それらを組み合わせることで、病院ごとのボトルネックに対処できる製品ができるという仮説を立てています。

CRIETO バイオデザイン部門が窓口となり推進するプログラム。現場観察のもと デザイン思考によるニーズ探索の機会を企業に提供する。

2020年開設。東北大学病院の旧病床機能を企業に提供し、医療現場の視点を取り入れた共同開発を推進するためのテストフィールド。

さまざまな立ち位置からホリスティックデザインを描く

今後、どのように展開していくのでしょうか。

石井

外科的な仕事がメインの医師は、手術の時間が長いですし、さらに通常の外来診療、患者さんやご家族への説明、時には手技の研さんのために要する時間もあり、決まった時間内に全ての業務を収めるのが難しい現状があります。ただ、われわれ医療者は単純に働く時間が短くなればいいというわけではなく、患者さんにより良い医療を提供しなければなりません。医療の質と提供の仕方までを含めた広い視野で考えなければならないと思います。そのためにASU を活用した共創が必要になるのですが、医療者側と企業側とでは働き方改革に関する考え方や、使用する言語などに違いを感じる場面もあります。また同じ病院内においても、上層部と現場とですり合わせが必要な部分があります。私は現場で働く医師の立場から、随時そうした修正の必要な部分に関するフィードバックをしていきたいと思います。

中川

これから私たちの医療環境で解決していく課題は、コロナ禍で経験したように、ますます複雑で定義すらなく、しかも時間経過とともに変わっていくようなものばかりになっていくと思われます。そういった中で、エンジニアはエンジニア、医療は医療といったやり方ではうまくいかないでしょう。ビジネスとサイエンス、それぞれの理屈に基づいた意見が交わされなければ、いい製品はできません。ただ、そこには言語の違いという課題があるため、インターフェイスとして間に入る人材が必要です。当院では、ビジネスリエゾンという形でビジネスとデザイン思考を身につけながらインターフェイスの役割を担う医療者の育成に努めています。今回のNECとの事例もそうですが、現場や経営者に求められるような“コンテキスト” を創ることが技術と同じくらい大切であることをしばしば経験します。そのようなコンテキストを創るべく、今回の取り組みでも、香取教授のリーダーシップの下、石井先生を中心に多くの皆さんと協力して経営者、事務長、各診療科長、現場の医師・看護師など、それぞれの立ち位置で要素を分けて、念入りな聞き取りを行っています。このように、私たちが企業と一緒に取り組む製品や開発を行う際には、使った方が「これが欲しかった!」と言ってくださるよう、コンテキストができるようなデザイン(ホリスティックデザイン)を描くようにしています。

患者さんにやさしい医療と、最新テクノロジーを用いた医療と調和した病院の実現が、当院の理念です。今後、労働人口が激減し、医療費はどんどん上がっていきます。こうした需要と供給のすさまじいミスマッチの時代をどのように解決するか。より質の高い医療を提供するため、テクノロジーを活用することのできる医療者を目指し、皆で知恵を出し合って、スマートホスピタルプロジェクトの流れを続けていきたいと考えています。そういった意味でも、今回のNEC との取り組みはぜひ成功させたいと思っています。

中川 敦寛(なかがわ あつひろ)

CRIETO バイオデザイン部門 部門長

1998年東北大学医学部卒業、脳神経外科入局。東北大学流体科学研究所、米国UCSF神経外傷クリニカルフェローシップ、スタンフォードバイオデザイングローバルファカルティ研修を経て、2022年より東北大学病院教授(産学連携室)。

石井 亮(いしい りょう)

東北大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科

2008年東北大学医学部卒業。2011年耳鼻咽喉・頭頸部外科入局。2019年医学博士取得。国立がん研究センター東病院等の勤務を経て、2020年より東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科特任助手、2021年4月より現職。専門は頭頸部腫瘍。

辻川 剛範(つじかわ まさのり)

NECバイオメトリクス研究所

2001年関西大学大学院工学研究科電子工学専攻博士課程前期課程修了。同年NEC入社、マルチメディア研究所に配属。2015年4月より現職。専門は音声認識、生理情報認識など時系列データの処理、認識。