認知症におけるアドバンス・ケア・プランニングの推進に向けた国際提言を発表 欧州緩和ケア学会33か国107名の専門家による政策と研究の提案

2024.4.10 Wed

研究発表のポイント

- アドバンス・ケア・プランニング(ACP)とは、将来の医学的治療とケアについて家族や医療従事者と話し合い、その人なりの目標や選好を見出すためのプロセスです。

- 欧州緩和ケア学会「認知症ACP」タスクフォースは、33か国107名の専門家から認知症のACPに対する意見を集約するパネル調査を行いました。

- その結果、認知症に特化したACPの実践モデルの開発が、今後もっとも重要な研究テーマとしてあげられました。

- 政策課題としては、現行の医療介護サービスや法制度では、認知症の人の意思決定が想定されていない問題があげられました。

概要

認知症の人が意思決定能力をもっているうちに、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)を始めることが国際的に推奨されています。ACPは将来の医学的治療とケアについて家族や医療従事者と話し合い、その人なりの目標や選好を見出すためのプロセスです。

東北大学大学院医学系研究科精神看護学分野の中西三春准教授、ライデン大学医学部のジェニー・ヴァンデスティーン准教授ら(欧州緩和ケア学会タスクフォース)は認知症ACPのガイドライン策定を目的として、2021年9月から2022年6月にかけて33か国107名の専門家から意見を集約するパネル調査を行いました。その結果、専門家が今後もっとも重要と考える研究テーマとしては、認知症に特化したACPの実践モデルの開発があげられました。また政策課題としては、各国とも現行の医療介護サービスや法制度において、認知症の人の意思決定が想定されていないという問題が指摘されました。認知症の人が排除されることのないより包摂的なACPに向けて、実践モデルの科学的根拠の積み重ねと施策展開の両輪が求められています。本研究による国際提言は実践モデルの開発、そのモデルに基づくACPの実践のガイドライン策定といった展開につながるものです。

本研究成果は、科学雑誌Lancet Healthy Longevityに4月10日にオンライン掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

2022年に発表された論文(参考文献1)によれば、認知症の人は2019年時点で世界に5740万人いるとされ、2050年には1億5280万人に達する見込みです。認知症の特徴はもの忘れにとどまらず、意思決定能力が次第に損なわれていく点にあります。本人の意向が分からないなかで、家族や従事者が医療やケアにまつわる難しい判断を迫られることは少なくありません。

欧州緩和ケア学会1は23か国64名の専門家パネルによる意見を集約した「認知症緩和ケア白書」(2014; 参考文献2)で、意思決定能力の喪失という特徴に応じた認知症ケアのあり方を定義し、ケアの目標は生活の質を最大限高めることにあるとしました。世界的な科学的知見をメタ分析して認知症の予防やケアに関するガイドラインをまとめたランセット認知症予防、介入、ケアに関する国際委員会の報告書(2020; 参考文献3)でも同白書の定義がふまえられています。これらの白書や報告書において、認知症の人が意思決定能力をもっているうちに、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)を始めることを推奨しています。欧州緩和ケア学会が2017年に発表した定義では、ACPは「将来の医学的治療とケアにおけるその人なりの目標や選好を見出すため、家族や医療従事者と話し合い、その選好を記録しておき、後で見直す」プロセスです(参考文献4)。なお日本ではACPの愛称を「人生会議」2と定め、人生会議とは「もしものときのために、自分が望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組み」としています。

ACPでは未来の仮定的な状況を想像して考えることが必要になるため、理想的には、認知症の診断直後から開始するべきといわれています。しかし認知症の診断は本人にも家族にも精神的に大きな動揺をもたらしうる出来事であり、心の準備が整わないうちに進めるべきではないとも考えられています。そのため、医療従事者もいつACPを始めるのが良いのか分からない、話し合いを通じて本人の中に将来への悲観や絶望を生むのではないかとためらうといった困難を抱えています。一方で、認知症の人や家族はしばしば先のことが気になりながらも自分たちからはその話題を切り出せずに、医療従事者が話を始めるのを待っていることがあります。したがって医療従事者がよりACPを前向きに始められるよう、後押しすることが重要です。

今回の取り組み

欧州緩和ケア学会は2019年に、東北大学大学院医学系研究科精神看護学分野の中西三春准教授、ライデン大学医学部のジェニー・ヴァンデスティーン准教授らを含む14人の専門家チームによる「認知症ACP」タスクフォースを結成しました。タスクフォースでは以下の3つの目的を達成するため、デルファイ法による調査を行いました。今回の論文はこのうち目的3について発表したものです。

1. 認知症におけるACPとはどのようなものかという基本的な概念

2.従事者に向けた臨床ガイドライン

3.将来の政策と研究の提言

デルファイ法では、特定のテーマについての専門家を集めて意見を求め、得られた回答を統計的に集約してとりまとめ、同じ参加者にフィードバックして意見を再度求めます。この質問とフィードバック、意見の再考というプロセスを繰り返して、最終的な合意点(コンセンサス)を見出します。

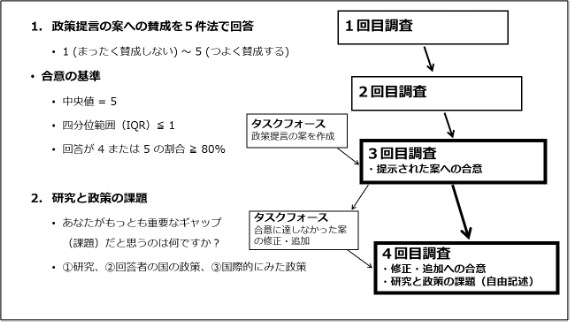

研究グループは、2021年9月から2022年6月にかけて33か国107名の専門家を対象に、合計4回のパネル調査をオンラインで実施しました。調査に先立ち、タスクフォースで先行研究をレビューし、政策提言の案を作成しました。調査の参加者にこの案を提示し、それぞれの提言にどのくらい賛成か5件法で尋ねました。政策と研究については、より幅広く意見を求めるため、自由記述形式3で今後の研究でもっとも重要なこと、回答者の国でもっとも大きな政策上の課題、国際的にみてもっとも大きな政策上の課題4への回答を依頼しました(図1)。

政策提言に対しては、合計11の提言で最終的に合意が得られました。提言の内容には意思決定を人権としてとらえること、一般の人にACPの考え方を普及させること、ACPを促す財源や組織的な支援、事前指示書の規定を作ること、ACPへのアクセスが公正であること、認知症があっても自分の価値観を表明できるような会話のアプロ―チを目指すことなどが含まれています(※欧州緩和ケア学会の翻訳ポリシーに基づき、本プレスリリースで文章の具体的な翻訳を示すことができません)。

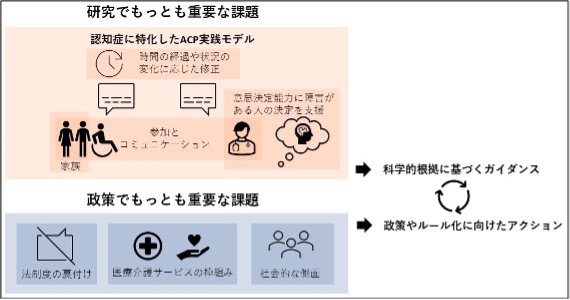

今後の研究でもっとも重要なこととしては、認知症に特化したACPの実践モデルの開発があげられました。認知症に特化したACPとは、具体的には、認知機能の障害をもつ人と家族が意思決定のプロセスに最大限参加できコミュニケーションができる、かつ時間の経過や状況の変化に応じて前に決めたことを変えていけるというものです(図2)。一方で政策上の課題としては、回答者の国でも国際的にみても、現行の医療介護サービスや法制度で認知症の人の意思決定が想定されていないことが挙げられました。ACPに対応する医療や介護の報酬が無いために実践が進まないという意見があった一方で、報酬に誘導されて ”tick box exercise(形式的な確認手続き)” が起こってしまう(とにかく決めて記録することが主目的になり会話やコミュニケーションがもたれない)懸念を示す回答者もいました。法制度については、ある国では本人の代理となる人を決められなかったり、認知症があるとその時点でどんな意思決定も無効と見なされてしまったりする、といった状況が言及されました。社会的な側面として、認知症ケアでも一般的な医療体制でも、認知症のACPに必要な関心が払われていない点が指摘されていました。こうした状況を打開するために、政策やルール化に向けたアクションを求める声があげられていました。

今後の展開

本研究の結果は、認知症の人が排除されることのないより包摂的なACPに向けて、実践モデルの科学的根拠の積み重ねと施策展開の両輪が求められていることを示唆しています。本研究による国際提言は実践モデルの開発、そのモデルに基づくACPの実践のガイドライン策定といった展開につながるものです。

また本研究で示された研究や政策の課題は、認知症以外の、意思決定能力に影響する疾患や障害(例:知的障がい)を有する人たちにおけるACPとも共通するところが多いと考えられます。今後より包摂的なACPの実践を目指して、他の疾患・状態像における専門家の合意形成が望まれます。

各回の調査票が長大になることを避けるため、3つの目的に沿った3つのテーマを分けて実施した。すなわち目的1(基本的な概念)は1回目と2回目調査、目的2(臨床ガイドライン)は2回目以降、目的3(政策と研究)は3回目と4回目で行った。

計123件の自由記述による回答を得た。質的内容分析により295個のコードが抽出され、187のサブカテゴリに分類された。さらに38のカテゴリに統合され、38カテゴリから4つのドメインに集約された。4つのドメインは「認知症に特化したACP実践モデル」(図上部)、「医療介護サービスの枠組み」「社会的な側面(法制度の裏付けを含む)」(図下部)、および「政策やルール化に向けたアクション」(図右下)である。

謝辞

本研究は日本学術振興会科学研究費助成事業国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A))『認知症アドバンス・ケア・プランニングの家族支援パッケージの国際共同開発』(JP22KK0258)の支援を受けて行われました。

用語説明

- 欧州緩和ケア学会:欧州および他地域における緩和ケアの推進と発展を目的とした専門家組織である。2024年3月現在、本研究を主導した「認知症ACP」を含めて12のタスクフォースが結成されている(https://eapcnet.eu/eapc-groups/task-forces/)。なおタスクフォースで策定したガイドラインや提言、白書の翻訳にあたっては、欧州緩和ケア学会の規定に沿った手順をふむ必要がある。翻訳に興味をもたれた方は本プレスリリースの【問い合わせ先】(研究に関すること)へ連絡すること。 ↩︎

- 人生会議:厚生労働省はACPの普及啓発や認知度の向上を目的として、2018年11月30日に愛称を「人生会議」に決定した。毎年11月30日は「人生会議の日」とし、人生の最終段階における医療・ケアについて考える日としている。これに対し、欧州緩和ケア学会の定義におけるACPは必ずしも人生の最終段階に限定していない点に留意されたい。 ↩︎

- 自由記述形式:あらかじめ用意された回答選択肢はなく、オンラインの質問票上に設置された欄に、回答者は英語で回答をテキスト入力した。最大4196文字まで入力できる仕様であった。 ↩︎

- 今後の研究でもっとも重要なこと、回答者の国で/国際的にみてもっとも大きな政策上の課題:原文では「What do you believe are the most important gaps regarding ACP in dementia?(認知症のACPについてもっとも重要なギャップだとあなたが思うのは何ですか?)」と尋ねている。回答の入力欄が3つあり、それぞれ「research(研究)」「policy in country(回答者の国の政策)」「policy internationally(国際的にみた政策)」について記載を依頼する形式がとられた。 ↩︎

参考文献

1.GBD 2019 Dementia Forecasting Collaborators. Estimation of the global prevalence of dementia in 2019 and forecasted prevalence in 2050: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Public Health 2022; 7(2): e105–e125.

2.van der Steen JT, Radbruch L, Hertogh CMPM, et al; European Association for Palliative Care (EAPC). White paper defining optimal palliative care in older people with dementia: a Delphi study and recommendations from the European Association for Palliative Care. Palliat Med 2014; 28(3): 197–209.

3.Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet 2020; 396(10248): 413–446.

4.Rietjens JAC, Sudore RL, Connolly M, et al. Definition and recommendations for advance care planning: an international consensus supported by the European Association for Palliative Care. Lancet Oncology 2017; 18(9): e543–e551.

論文情報

タイトル:Future policy and research for advance care planning in dementia: Consensus recommendations from an international Delphi panel of the European Association for Palliative Care

著者:Nakanishi M*, Pereira SM, Van den Block L, Parker D, Harrison Dening K, Giulio PD, in der Schmitten J, Larkin P, Mimica N, Sudore RL, Holmerova I, Korfage IJ, van der Steen JT, on behalf of the European, Association for Palliative Care (EAPC)

*責任著者:東北大学大学院医学系研究科精神看護学分野 准教授 中西三春

掲載誌:The Lancet Healthy Longevity

DOI:10.1016/S2666-7568(24)00043-6

URL:https://doi.org/10.1016/S2666-7568(24)00043-6

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院医学系研究科精神看護学分野

准教授 中西 三春

TEL:022-717-8179

Email:nakanishi-mh*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院医学系研究科・医学部広報室

TEL:022-717-8032

Email:press*pr.med.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)

- 関連リンク

- 精神看護学分野