加齢造血幹細胞にそなわる代謝の柔軟性を発見 ーミトコンドリアの機能向上が生き残りに必要ー

2024.5.27 Mon

研究発表のポイント

- 栄養やサイトカイン1の欠乏下に置かれた高齢マウスの造血幹細胞2は、若いマウスの造血幹細胞よりも生存しやすいことを明らかにしました。

- ミトコンドリア3のタンパク質SDHAF14がATP5産生の促進を介して加齢造血幹細胞の(生体内の)生理的な環境下での生存優位性に寄与することを解明しました。

- 幹細胞の加齢過程の一端が明らかとなり、加齢に関連した血液の機能の低下や白血病の発症のしやすさの原因究明に貢献できることが期待される成果です。

概要

造血幹細胞は、生涯にわたって各種の血液細胞を産生する長寿命の細胞です。個体の老化とともに幹細胞自身も老化して血液を産生する能力が低下していく一方で、造血幹細胞の数は増えていくことがわかっています。しかし、機能不全の幹細胞の数がなぜ増えるのかは不明でした。

東北大学大学院医学系研究科幹細胞医学分野と国立国際医療研究センター研究所の研究グループは、京都大学大学院医学系研究科などと共同で、マウスを用いて代謝分子の細胞内での使われ方を明らかにする同位体トレーシングや、高い時間分解能で造血幹細胞の代謝動態を迅速に計測する独自の技術などを組み合わせて、加齢造血幹細胞に特徴的な代謝特性を明らかにしました。

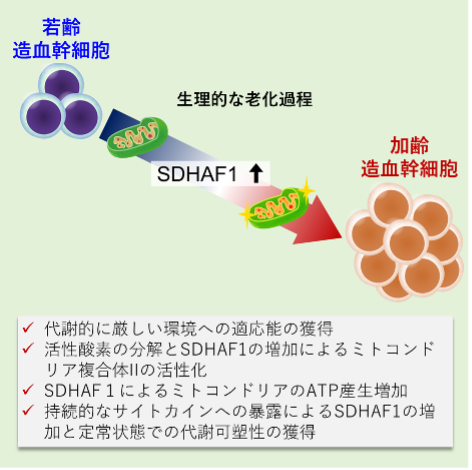

加齢造血幹細胞は、代謝経路の中でも特にミトコンドリアを介した好気呼吸を柔軟に活性化し、厳しい環境に適応できるように変化していました。詳細な解析により、造血幹細胞は加齢に伴いミトコンドリアタンパク質のSDHAF1が増加することによって代謝の柔軟性を獲得していることを解明しました。

本成果は、2024年5月20日付で学術誌Cell Stem Cellに掲載されました。

詳細な説明

研究の成果

人間を含むほぼ全ての多細胞生物は寿命があり、成熟後は時間の経過とともに老化していきます。老化とは容姿の変化や運動機能、臓器や細胞機能の低下などが全身で起こる身近な生命現象ですが、なぜ老化という現象が起こるかという点は十分に解明されていません。老化の原因はDNAの損傷、臓器の炎症や過剰な栄養など、様々な観点から研究されてきましたが、近年は各臓器の恒常性や再生を担う幹細胞の機能低下に焦点を当てた老化研究が注目されるようになってきました。

赤血球や白血球などの血液細胞を生涯にわたって作り続ける造血幹細胞は、古くから研究されてきた幹細胞の一つです。造血幹細胞は定常状態での血液産生のみならず、感染症や出血、抗がん剤治療など血液細胞の需要が急増する段階では柔軟に分裂を活性化して血液細胞を再生します。しかしながら加齢に伴って造血幹細胞の成熟した血液細胞を作る能力は低下します。このことは高齢者の感染症や抗がん剤治療に対する脆弱性に結び付いています。また高齢になるに従い白血病や骨髄異形成症候群のような血液のがんの発症率は高まることが知られており、その背景にも造血幹細胞の老化が関与していると考えられています。そのため血液の老化現象を理解し、高齢者の血液疾患や感染症を克服するためには、造血幹細胞の老化現象を深く理解する必要があります。

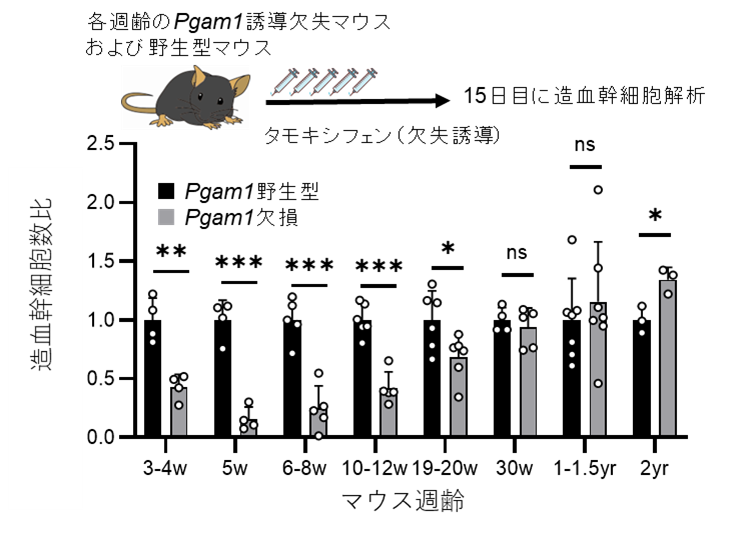

これまでに、老化した造血幹細胞は、他の組織の老化細胞と同じく、増殖の刺激に対して若い幹細胞よりも分裂の能力が低いことも明らかになっています。これは老化した造血幹細胞の低い再生能力にも合致しています。それにもかかわらず、体の中では老化した造血幹細胞はあたかも若く高機能な幹細胞を押しのけるかのよう数が増えることが知られていました(図1)。しかし、増殖能力の低い幹細胞がなぜ体の中では数が増えていくのかは不明でした。

今回の取り組み

東北大学大学院医学系研究科幹細胞医学分野および国立国際医療研究センター研究所の田久保 圭誉(たくぼけいよ)教授・プロジェクト長らの研究グループは、老化と密接に関連する細胞内のエネルギー代謝に着目し、高齢のマウスを用いて老化した造血幹細胞(加齢造血幹細胞)と若い造血幹細胞(若齢造血幹細胞)との比較を行いました。

最初に加齢した造血幹細胞の数がなぜ増えるのか調べるために、研究グループが独自に開発した生体内の環境を模倣する培養条件で、加齢造血幹細胞と若齢造血幹細胞を同じ培養器の中に入れました。すると、これまでの実験で使われていたサイトカインを多く含む培地では若齢造血幹細胞が加齢造血幹細胞よりもよく増えましたが、生体内を模倣したサイトカインの乏しい培地では加齢造血幹細胞の方がとりわけ増えました(図2)。このことは、サイトカインが低い条件において加齢造血幹細胞だけにそなわった増殖を有利にする仕組みがあることを意味します。サイトカインが低い条件は、細胞のエネルギー代謝が低下することが知られていましたので、加齢造血幹細胞の代謝がどのように変わっているかを調べました。まず、解糖系によるATP産生が減弱しているPgam1遺伝子誘導欠失マウス6の造血幹細胞の数を調べたところ、若いマウスでは造血幹細胞の数が顕著に減少していたにもかかわらず、高齢マウスでは造血幹細胞は野生型マウスと同等以上でした(図3)。

この結果は加齢造血幹細胞のATP産生に解糖系7が必ずしも必要ではないということを意味します。代わりにエネルギーを作っているのはミトコンドリアだろうと推測されました。それを検証するためにイオンクロマトグラフ/質量分析(IC-MS)8技術によって非放射性同位体炭素13Cで標識したブドウ糖がどのような代謝物に取り込まれるかを測定しました。その結果、加齢造血幹細胞も若齢造血幹細胞もミトコンドリアの代謝物はブドウ糖に由来していないことがわかりました。

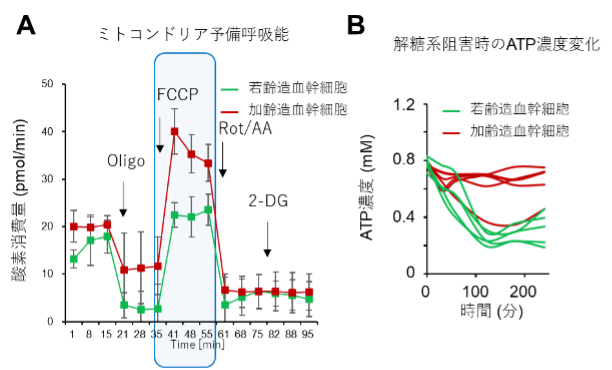

特に、加齢造血幹細胞ではブドウ糖は主にペントースリン酸回路9に流入しており、加齢に伴う活性酸素10への耐性獲得に使われていると考えられました。以上のことから加齢造血幹細胞のミトコンドリアはブドウ糖以外の栄養素を使ってATPを合成しているのではないかと推測されました。そこで、造血幹細胞のATP濃度を直接測定できるマウス(GO-ATeam2マウス)を使って、解糖系を使えない状況で脂肪酸を栄養源に加えて加齢造血幹細胞と若齢造血幹細胞のATP濃度変化を比べると、多くの加齢造血幹細胞は若齢造血幹細胞と異なり3時間にわたりATPの濃度が維持されました(図4A)。更にミトコンドリアの呼吸能を測定すると、加齢造血幹細胞のミトコンドリアの機能は若齢造血幹細胞よりも高いことがわかりました(図4B)。従来、老化した幹細胞はミトコンドリア機能が低下すると考えられていましたのでこれは大変興味深い結果です。

さまざまな検討の結果、研究グループはミトコンドリアの電子伝達系11を構成する分子であるSDHAF1が加齢造血幹細胞で増加していることを見出しました(図5A)。SDHAF1は、造血幹細胞に必須のサイトカインであるトロンボポエチンを体内と同程度の低い濃度で作用させることで発現が上昇することから、生理的な環境そのものが加齢造血幹細胞におけるSDHAF1の上昇に寄与しているのではないかと推測されました。SDHAF1を発現させた造血幹細胞は高いミトコンドリアの呼吸能(図5B)や、共培養したときに低いサイトカイン環境で生存が有利である(図5C)、といった加齢造血幹細胞と同様の特徴が再現されました。逆に加齢造血幹細胞においてCRISPR/Cas912システムを用いてSDHAF1遺伝子を欠失させると低サイトカイン環境における生存優位性が消失しました(図5D)。

以上のことから、SDHAF1を介したミトコンドリアの効率的なATP産生によって、厳しい代謝・栄養環境での生き残りやすさを獲得することで数が増加していく、という幹細胞の新しい老化メカニズムを提唱することができました(図6)。

今後の展開

本研究によって、幹細胞の老化の過程とはただ単純に細胞の分裂などの能力が低下していく過程ではなく、長い間細胞が生き残っていく過程で、新たな代謝機構を獲得して「細胞が強くなる」側面があることがわかりました。

今回の研究では加齢造血幹細胞が成熟した血球を作りにくくするメカニズムや、高いサイトカイン環境で分裂しにくい現象などの説明ができていません。しかしこれらの現象も造血幹細胞の生存優位性という観点で見ると、成熟血球を生み出す代わりに自分自身を複製し続けるという幹細胞としての性質が増強していると捉えることができ、最終的には造血幹細胞が加齢に伴って生き残りやすくなるための戦略と考えることもできます。

今後、他の臓器の幹細胞システムにおいても同じような老化メカニズムが存在するのかどうか検証される必要があるでしょう。また今回示したような生存優位性の獲得は、細胞ががん化する際にも見られる現象であり、今後は白血病などの悪性腫瘍においても同じような代謝能力の獲得を介した増殖能の亢進などがあるかどうか調べていく必要があります。さらにSDHAF1をターゲットにすることで血液の老化を改善したり、白血病の治療法の開発につながったりすることも期待されます。

若齢造血幹細胞は自分自身の複製と成熟した血液細胞を生み出すバランスがとれているが、加齢造血幹細胞は成熟した血液細胞を生み出す能力が低下する一方、幹細胞の数は増加する。

(A)様々なサイトカイン濃度の組み合わせ(幹細胞因子SCFとトロンボポエチンTPO)で若齢造血幹細胞および加齢造血幹細胞を培養し、生じる子孫細胞の数を比較した。高サイトカイン濃度では従来の学説通り加齢造血幹細胞から生じる細胞の数は少ない一方、低サイトカイン濃度では加齢造血幹細胞に由来する細胞の方が多い。

(B)同じ培養器の中で加齢造血幹細胞と若齢造血幹細胞を培養しても低サイトカイン濃度では若齢造血幹細胞は加齢造血幹細胞よりも生き残る数が少なくなる。

(A)若齢造血幹細胞および加齢造血幹細胞のミトコンドリアの呼吸能力(酸素消費量)を計測した。ミトコンドリアの最大呼吸能力を示すFCCP投与後に、加齢造血幹細胞は若齢造血幹細胞以上の呼吸能力を示した。

(B)GO-ATeam2マウスを利用して解糖系を阻害した状況で、4時間に渡ってATP濃度変化を加齢造血幹細胞と若齢造血幹細胞で比較した。加齢造血幹細胞の多くは解糖系阻害下でもATP濃度を維持していた。

(A)各週齢における造血幹細胞内のSDHAF1タンパクの蛍光染色。加齢とともにSDHAF1が増加する。

(B)SDHAF1を造血幹細胞内で過剰発現した際のミトコンドリア呼吸能の変化。最大呼吸能がSDHAF1によって上昇する

(C)SDHAF1を造血幹細胞内で過剰発現した際の低サイトカイン環境下での細胞死の割合。SDHAF1によって低サイトカイン濃度でも生存率が上昇する。

(D)SDHAF1を造血幹細胞で欠失させた際の低サイトカイン環境下での細胞数。SDHAF1の欠失により低サイトカインでの生存率が低下する。

若齢造血幹細胞はSDHAF1の細胞内の量を増加させることで代謝的により厳しい環境でも生き残りやすくなり、結果としてそのような細胞が骨髄の中で優位になっていくことで造血幹細胞は加齢していくというモデル。SDHAF1の量が増えるメカニズムとして持続的なサイトカイン(特にトロンボポエチン)への曝露が想定される。

謝辞

本研究は以下の研究資金・枠組みによる支援のもと行われました。

・日本医療研究開発機構(AMED)

先端的な遺伝子・細胞治療技術の開発JP18ae0201014

分子基盤に基づいた革新的がん診断・創薬等の開発に関する研究JP18ck0106444

幹細胞・再生医学イノベーション創出プログラムJP20bm0704042,

革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST))「生体組織の適応・修復機構の時空間的解析による生命現象の理解と医療技術シーズの創出」研究開発領域 JP20gm1210011

ムーンショット型研究開発事業JP22zf0127007

・文部科学省・日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金

JP19K17847, JP21K08431, JP19K17877, JP21J01690, JP22K08493, JP18H02845, JP20K21621, JP21H02957, JP22K19550, JP24K11551, JP24H00640

・文部科学省世界トップレベル研究拠点プログラムWPI-Bio2Q

・文部科学省共同利用・共同研究拠点「マルチオミックスによる遺伝子発現制御の先端的医学共同研究拠点」(横浜市立大学先端医科学研究センター)

・国立国際医療研究センター国際医療研究開発費

・武田科学振興財団助成金

・化血研若手研究奨励助成

・先進医薬研究振興財団研究助成

用語説明

- サイトカイン:主に他の細胞から分泌されて、細胞の表面の受容体に結合することで細胞を維持したり、増殖させたりするタンパク質。不足すると細胞は生存できない。 ↩︎

- 造血幹細胞:哺乳動物の成体では骨髄に存在している数少ない細胞で、細胞分裂することで生涯にわたって血液を供給している。 ↩︎

- ミトコンドリア:細胞内の小器官の一つ。クエン酸回路と電子伝達系という2つの代謝経路を用いて最終的に酸素を利用して細胞に取り込んだ栄養素を水と二酸化炭素に分解してATPを作る。 ↩︎

- SDHAF1:電子伝達系の中でも複合体IIと呼ばれるコンポーネントに含まれるタンパク質で、コハク酸脱水素酵素(SDH)複合体の組み立て(Assembly)を補助する因子(Factor)の略語。 ↩︎

- ATP:アデノシン三リン酸のこと。細胞で必要とされるエネルギーの多くはATPを分解するときに生じるエネルギーで賄われる。 ↩︎

- Pgam1遺伝子誘導欠失マウス:解糖系の酵素の一つホスホグリセリン酸ムターゼ遺伝子を、化学合成した女性ホルモンであるタモキシフェンを投与したときに誘導的に欠失するマウス。遺伝子を時間や組織特異的に欠失させることができる。 ↩︎

- 解糖系:ブドウ糖を細胞内に取り込み、無酸素でピルビン酸・乳酸に分解することでエネルギーを得る過程。 ↩︎

- イオンクロマトグラフ/質量分析技術:イオン化した化合物を高精度に分離できるイオンクロマトグラフィーと、イオンの質量と電荷の比を精密に計測できる質量分析法を組み合わせることで細胞内の代謝分子を選別しながらそれぞれの分子の存在量を定量する技術。 ↩︎

- ペントースリン酸回路:ブドウ糖からDNAやRNAの材料である五炭糖(ペントース)を合成する代謝経路。その過程で活性酸素を除去するのに必要な還元力を細胞に供給する。 ↩︎

- 活性酸素:酸素を含む分子のうちとりわけ反応性が高くDNAなどの細胞内の成分を傷害する能力の高い分子。活性酸素は酸素が十分にある環境では常に生じるため、細胞は活性酸素を分解し続ける必要がある。 ↩︎

- 電子伝達系:ミトコンドリアの内膜の上に存在している、ATPを合成するためのタンパク質を含む巨大な複合体。ブドウ糖や脂肪酸に由来する電子および水素を酸素と結合させ水分子を作ることでATP合成のためのエネルギーを得る。 ↩︎

- CRISPR/Cas9システム:2012年にジェニファー・ダウドナ氏とエマニュエル・シャルパンティエ氏が報告した遺伝子編集技術。細菌が外来ウィルスのDNAを切断し、ゲノム上に取り込む仕組みを応用することで、目的遺伝子の遺伝子編集を行う技術。目的遺伝子と結合するガイドRNAと、遺伝子を切断する酵素であるCas9の複合体を形成し、細胞内へ導入することで遺伝子編集ができる。 ↩︎

論文情報

タイトル:SDHAF1 confers metabolic resilience to aging hematopoietic stem cells by promoting mitochondrial ATP production

著者:綿貫慎太郎、小林央*、杉浦悠毅、山本正道、雁金大樹、城下郊平、反町優理子、森川隆之、藤田進也、幣光太郎、原口美帆、玉置親平、三河拓己、近藤祥司、中野裕康、隅山健太、永松剛、本田浩章、合田亘人、岡本真一郎、石津綾子、下田和哉、末松誠、須田年生、田久保圭誉*

*責任著者:

東北大学大学院医学系研究科 幹細胞医学分野 教授/国立国際医療研究センター研究所 プロジェクト長 田久保 圭誉

東北大学大学院医学系研究科 幹細胞医学分野 准教授 小林 央

掲載誌: Cell Stem Cell

DOI:https://doi.org/10.1016/j.stem.2024.04.023

URL:https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(24)00176-0

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院医学系研究科幹細胞医学分野

教授 田久保 圭誉(たくぼ けいよ)

TEL:022-717-8150

Email:keiyo.takubo.e5*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院医学系研究科・医学部広報室

TEL:022-717-8032

Email:press*pr.med.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)

- 関連リンク

- 幹細胞医学分野