発表のポイント

- 鉄依存性の細胞死フェロトーシス1を起こした細胞から、老化を抑える働きをもつタンパク質FGF212が分泌されることを発見しました。

- FGF21の分泌によって、細胞の老化性変化(細胞老化)3やマウスの肥満、短命などの老化に関連する特徴が抑えられることを示しました。

- 糖尿病や認知症をはじめ、老化に関連する多くの疾患の治療開発につながることが期待される研究成果です。

概要

老化を抑える鍵は細胞死にありました。フェロトーシスは2012年に報告された鉄依存性の細胞死のことで、生体内でがん細胞の除去機構として働くと考えられています。しかし、フェロトーシスの生体内での有意義な役割はがんを抑制すること以外、明らかにされていませんでした。

東北大学大学院医学系研究科生物化学分野の西澤弘成非常勤講師、五十嵐和彦教授らの研究グループは、フェロトーシス細胞から、老化を抑える物質であるFGF21が分泌されることを発見しました。さらに、このFGF21によって、細胞の老化性変化やマウスの肥満、短命といった老化に関連する特徴が抑えられていることを突き止めました。

本研究は細胞死による老化の抑制という新たな概念を提唱するもので、肥満に加えて、糖尿病や認知症などの老化関連疾患の治療開発につながることが期待されます。

本研究の成果は、2024年6月27日に国際学術誌Cell Reportsに掲載されました。概要はYouTubeの医学系研究科生物化学分野チャンネルでもご覧いただけます。

詳細な説明

研究の背景

フェロトーシスは2012年に報告された鉄依存性の細胞死のことで、生体内でがん細胞を取り除く、がん抑制機構として働くことが明らかになっており、近年注目されています。しかし、がん抑制以外では、フェロトーシス細胞の生体内での意義は不明でした。

今回の取り組み

東北大学大学院医学系研究科生物化学分野の西澤弘成(にしざわ ひろなり)非常勤講師、五十嵐和彦(いがらし かずひこ)教授の研究チームは、2020年に「転写因子4BACH15が、フェロトーシスに対する防御遺伝子の転写を抑制してフェロトーシスを促進すること」を報告しました(参考文献1)。さらに、2023年には「BACH1を線維芽細胞6で再発現させることによって、薬剤を使用せずにフェロトーシスを誘導できるモデル細胞」を構築しました(参考文献2)。

このBACH1再発現を利用したフェロトーシスモデル細胞の培養液中には老化抑制物質として知られるFGF21が大量に含まれていることが分かりました。そこでその培養液をほかの細胞に移譲して投与し、それらの細胞で遺伝子発現や増殖力、DNA修復などを比較したところ、フェロトーシスを起こした細胞の培養液の投与によって、細胞の老化性の遺伝子発現変化が抑制され、細胞増殖とDNA修復が活性化することが分かりました。

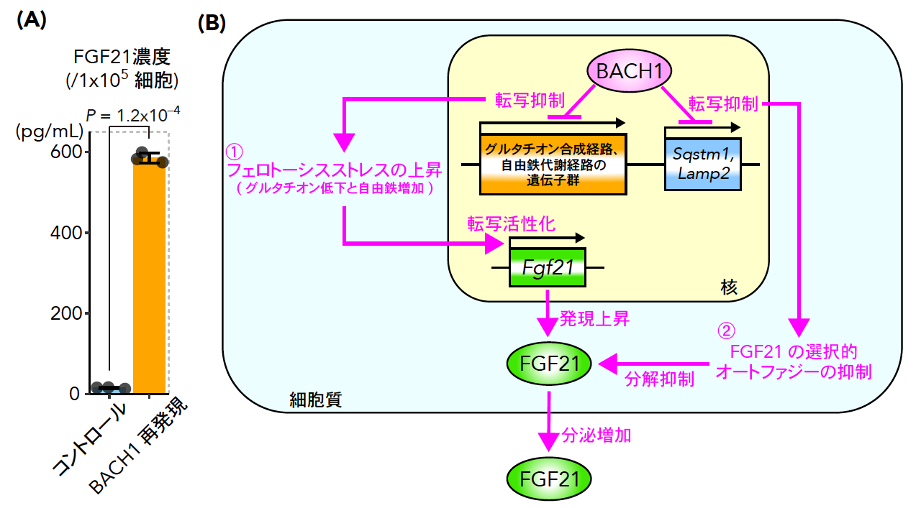

さらに、BACH1がフェロトーシスを誘導する際には、FGF21遺伝子の発現増加とFGF21タンパク質の分解抑制が組み合わさった二重の機構によって、FGF21分泌を増加させることも突き止めました(図1)。

BACH1を欠損させてフェロトーシスを起こしにくくしたマウスでは、野生型7のマウスと比べて、肝臓や血液中でのFGF21が上昇しづらく、これらのマウスが肥満になりやすかったり、寿命が短くなったりすることもわかりました。

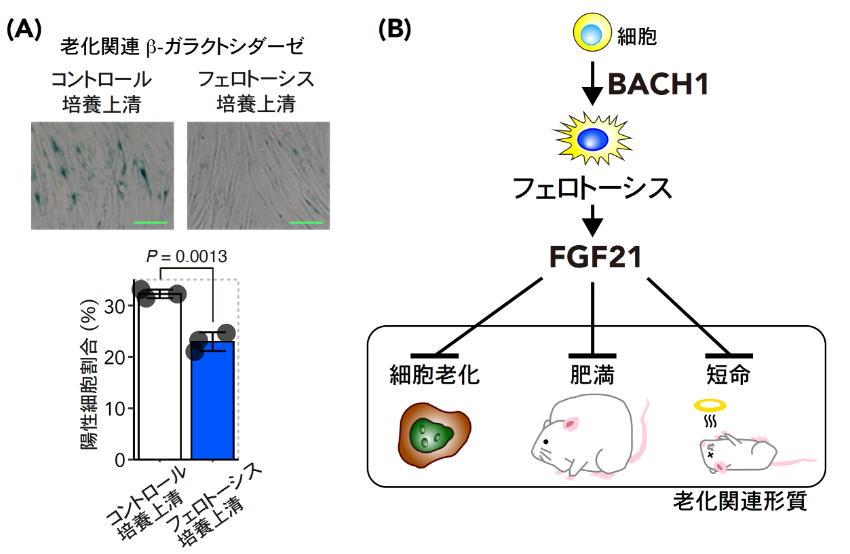

これらの結果から、BACH1がフェロトーシスを誘導してFGF21を分泌させることで、生体において細胞の老化や肥満、短命などの老化に関連する特徴を抑制するという、フェロトーシス細胞由来のFGF21による抗老化シグナルを提唱しました(図2)。

今後の展開

研究チームはこのフェロトーシス細胞からのFGF21分泌が、肥満と短命以外にもそのほかの多様な老化に関連する病態を抑制するかどうか、研究する計画を立てています。最終的には、このフェロトーシス細胞からのFGF21分泌を利用して、肥満、糖尿病、認知症、サルコペニア(筋肉量と筋力の低下)など、さまざまな老化関連疾患の治療開発につなげることを目指しています。

(A)酵素免疫測定で培養液中のFGF21濃度を測定した。BACH1を再発現させた線維芽細胞の培養液中には、コントロール細胞の50倍以上のFGF21が分泌されていることがわかる。

(B)概念図

①BACH1はグルタチオンの合成や細胞内自由鉄(Fe2+)代謝に関わる遺伝子群の転写を抑制して、グルタチオンの低下と自由鉄の増加を起こし、フェロトーシスストレス8を上昇させることで、Fgf21遺伝子の転写を活性化させる。

②BACH1は、オートファジーに関わる遺伝子(Sqstm1とLamp2)の転写を抑制して、FGF21の選択的オートファジー9を抑制して、FGF21タンパク質の分解を防ぐ。

BACH1はこの二重の機構によって、FGF21の分泌を大きく増加させる(図中ではBACH1の作用およびそれに続発して起こる現象をマゼンタ色で示した)。

(A)フェロトーシス細胞の培養上清の投与によって、別の線維芽細胞で老化指標の一つである老化関連 β-ガラクトシダーゼの活性が低下した(スケールバー: 100 µm)。

(B)概念図:BACH1がフェロトーシスを促進することで分泌されたFGF21によって、細胞の老化性変化や肥満、短命など老化に関わる特徴が抑制される。

謝辞

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(研究代表者:西澤弘成 (JP23K14556, JP20K16296, JP19K23738)、松本光代(JP23K24156, JP22H02895, JP19K07680)、五十嵐和彦(JP22H00443, JP20KK0176, JP18H04021)、東北大学大学院医学系研究科若手共同研究奨励研究費(研究代表者:西澤弘成)、艮陵医学振興会研究助成金(研究代表者:西澤弘成)、武田科学振興財団医学系研究助成金(研究代表者:西澤弘成)、孫正義財団助成金(研究代表者:山中美慧)、カシオ科学振興財団(研究代表者:五十嵐和彦)、三菱財団助成金(研究代表者:五十嵐和彦)の支援を受けて行われました。

用語説明

- フェロトーシス:2012年にDixonらによって新しく報告された細胞死機構。細胞内自由鉄(Fe2+)を触媒として細胞膜リン脂質の過酸化反応が連鎖し脂質ヒドロキシラジカルが蓄積することで細胞が死に至ると考えられています。自由鉄を除去する鉄キレート剤の投与によって抑制されます。 ↩︎

- FGF21:増殖因子の一つで遠隔臓器にまで作用する内分泌因子として働くことが明らかになっています。肥満の制御に重要であると考えられており、脂肪細胞において脂質代謝を活性化させるほか、視床下部に作用して食欲を抑制する機能が知られています。筋肉などにおいてインスリン抵抗性を改善させると考えられており、糖尿病の治療開発の面からも期待されています。また、FGF21の遺伝子を導入したマウスで寿命が延びることが報告されており、長寿因子としても注目されています。 ↩︎

- 細胞の老化性変化(細胞老化):がん細胞ではない一般の細胞は培養を続けているといずれ不可逆性に増殖が停止します。これに伴って細胞と核が肥大化する傾向があることも知られています。こうしたストレスの蓄積に伴って起こる不可逆性の細胞の変化を細胞の老化と呼んでいます。細胞の老化を示す指標はいくつか知られていますが、絶対的なものはなく、総合的に複数の指標を評価して細胞の老化を判断します。この老化細胞を取り除くことで、マウスにおいて個体の老化を抑制できたという報告があります。 ↩︎

- 転写因子:遺伝子の発現を調節するタンパク質。転写を活性化するものと抑制するものがあります。 ↩︎

- BACH1:ヘムや酸化ストレス(細胞や生体内で代謝に伴って生じる活性酸素の酸化作用によるストレス。細胞の老化や障害の原因となります。)に応答する転写抑制因子として、酸化ストレス下での細胞の反応に重要な役割を持つことが以前から知られています。2020年に、本研究チームは「BACH1がフェロトーシスの強力な促進因子である」ことを報告しました。 ↩︎

- 線維芽細胞:体内の各所に存在し、コラーゲンなどの間質成分を作り出すことで臓器のメンテナンスをしていると考えられています。線維芽細胞は増殖力が高く、細胞生物学、分子生物学実験でも頻繁に使用されます。 ↩︎

- 野生型:遺伝子組換え操作をしていない一般の遺伝子型のこと。遺伝子を組み替えた細胞や動物の特徴を野生型の細胞や動物と比較することで、組み替えられた遺伝子の機能を予測できます。 ↩︎

- フェロトーシスストレス:細胞にフェロトーシスを誘導しようとする刺激のことをフェロトーシスストレスと呼んでいます。グルタチオンは細胞膜リン脂質の過酸化を抑制する内在性の還元物質であり、グルタチオンの低下がフェロトーシスを引き起こします。また、細胞内自由鉄(Fe2+)の増加もフェロトーシスを促進することが知られています。 ↩︎

- 選択的オートファジー:細胞質やオルガネラを取り込んでオートファゴソームと呼ばれる小胞が形成され、その内容物がリソソームで消化分解されるのがオートファジーです。オートファジーは、以前は非選択的な分解機構だと考えられていましたが、近年、特定のオルガネラやタンパク質が選択的に分解されることがわかってきました。これを選択的オートファジーと呼んでおり、さまざまなオルガネラやタンパク質の機能調整に関わっていると考えられています。 ↩︎

参考文献

1.Nishizawa H., et al. Ferroptosis is controlled by the coordinated transcriptional regulation of glutathione and labile iron metabolism by the transcription factor BACH1. J Biol Chem 2020; 295:69-82.

2.Irikura R., et al. Ferroptosis model system by the re-expression of BACH1. J Biochem 2023; 174: 239-252.

論文情報

タイトル:BACH1 inhibits senescence, obesity, and short lifespan by ferroptotic FGF21 secretion

著者:Hironari Nishizawa*, Mitsuyo Matsumoto, Mie Yamanaka, Riko Irikura, Kazuma Nakajima, Keisuke Tada, Yoshiaki Nakayama, Morichika Konishi, Nobuyuki Itoh, Ryo Funayama, Keiko Nakayama, and Kazuhiko Igarashi*

*責任著者:

東北大学大学院医学系研究科 生物化学分野 非常勤講師 西澤 弘成

東北大学大学院医学系研究科 生物化学分野 教授 五十嵐 和彦

掲載誌:Cell Reports

DOI:10.1016/j.celrep.2024.114403

URL:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.114403

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院医学系研究科 生物化学分野

教授 五十嵐 和彦(いがらし かずひこ)

TEL: 022-717-7595

Email: igarashi *med.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

非常勤講師 (現:コロンビア大学Irvingがん研究センター研究員[米国])

西澤 弘成(にしざわ ひろなり)

Email: hnishizawa*med.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院医学系研究科・医学部広報室

TEL: 022-717-8032

Email: press*pr.med.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)

- 関連リンク

- 生物化学分野