マーモセットTS細胞の樹立に関するPreview論文を掲載 ヒトTS細胞との違いや研究意義について概説

2024.10.4 Fri

研究発表のポイント

- マーモセット1胎盤幹(TS)細胞2とヒトTS細胞との違いやSiriwardenaらの研究成果の意義について概説しました。

- さまざまな動物種において、胎盤の素となるTS細胞が樹立されることによ り、ヒトTS細胞との比較が可能になりました。

- その結果、哺乳類の進化や胎盤形成との関連性、着床不全3や胎盤異常を示すヒト特有の疾患(妊娠高血圧症候群(HDP))4の病態メカニズムの解明、治療法の開発に貢献することが期待されます。

概要

胎盤を保有する哺乳類では、胎盤は母体から胎児へ栄養や酸素を供給し、その機能は動物種を超えて保存されています。しかし、着床、胎盤の発生様式や栄養膜細胞の構成細胞等は、多様性に富んでいます。胎盤の主要構成細胞である栄養膜細胞は、受精卵(胚盤胞)の栄養外胚葉に由来し、胎児と母体間の相互作用により、中心的機能を果たしますが、その機序は動物種間で異なります。例えば、小型のマーモセットなどの新世界ザル類は、胚が子宮内膜の表面に着床しますが、ヒトや大型の旧世界ザル類は、胚は子宮内膜の奥深くまで侵入します。そのようなヒト特有の特徴が、ヒト固有の発生様式の確立やその破綻によって派生する周産期疾患(HDPや低出生体重児等(SGA))に関わります。これまで、このような動物種間の胎盤の多様性に繋がる要因については、ほとんど明らかになっていませんでしたが、ケンブリッジ大学のSiriwardenaやBoroviakらは、マーモセットのTS細胞の誘導に成功し、ヒトTS細胞との誘導および培養条件や着床機序などに関する共通点や相違点を明らかにし、報告しました。

今回、東北大学大学院医学系研究科情報遺伝学分野と熊本大学発生医学研究所胎盤発生分野らの研究グループは、Siriwardenaらの研究成果について、その有用性や研究の意義について概説しました。本論文は、日本時間2024年10月4日(木)午前0時(米国東部時間10月3日(木)午前11時)に科学誌Cell Stem Cell誌に掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

近年、我が国をはじめ欧米先進諸国では、晩婚化や女性の社会進出などの社会情勢を背景に、出生数の減少が進んでいます。さらに、最近の高齢妊娠の増加に伴い、異常妊娠の頻度は増加しています。妊娠中のストレス、低栄養などの劣悪な子宮内の環境が胎盤の機能的異常を引き起こし、SGAやHDPの発症頻度の増加を招く原因となっています。また、SGAは、成人後に生活習慣病の発症リスクを増大させることでも注目されています。これらの周産期疾患の改善のためには、妊娠の過程で母体と胎児を繋ぐ胎盤の発生やその機能について理解することが重要です。胎盤は、胎生期の子宮内環境をモニタリングする上で有用な臓器ですが、動物種により構造や機能が大きく異なります。2018年に有馬らがヒトTS細胞を樹立したことでヒトの胎盤の特性に関する理解が大きく進んだ一方で、特に霊長類における胎盤の発生機序や主要構成細胞である栄養膜細胞の細胞特性については、ほとんどが明らかになっていませんでした。

今回の取り組み

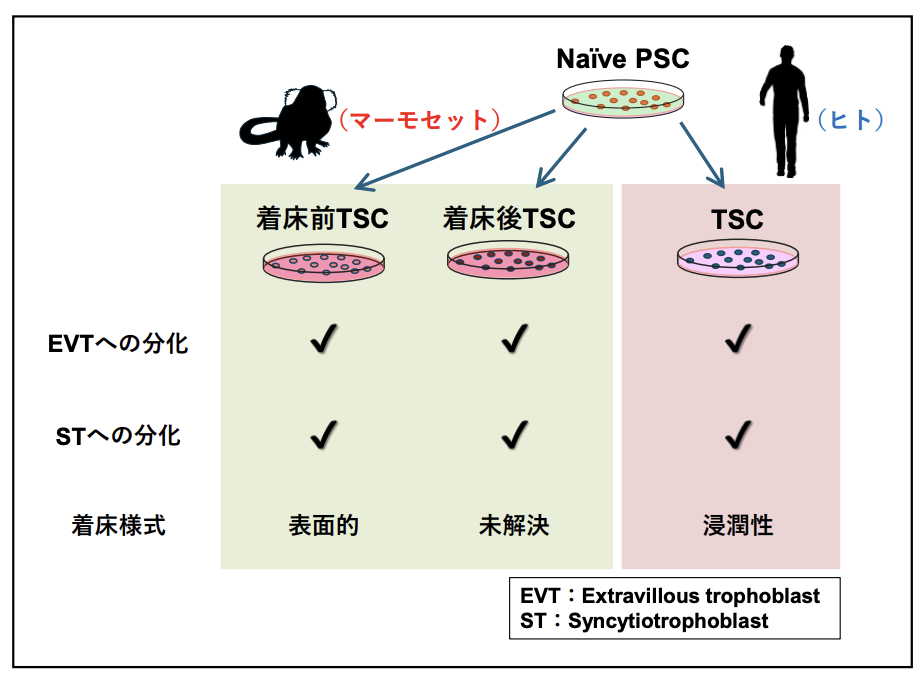

コモンマーモセットは、霊長目マーモセット科に分類される新世界ザルの一種です。新世界ザルとしては初めて全ゲノム配列が決定されており、マウスよりも人間に近い動物として研究対象として注目されています。Siriwardenaらは、マーモセットの多能性幹細胞からTS細胞の誘導に成功し、ヒトTS細胞との共通点と相違点を明らかにしました(Siriwardena et al. Cell Stem Cell 2024)。具体的には、1)両者のTS細胞の至適培養条件が異なり、未分化維持のためのシグナル伝達機構が異なること、2)着床を模した条件下での浸潤様式が異なること等です。

東北大学大学院医学系研究科情報遺伝学分野の有馬隆博客員教授、柴田峻助教、熊本大学発生医学研究所胎盤発生分野の岡江寛明教授は、これまでにヒト胎盤幹(TS)細胞の樹立(Okae et al. Cell Stem Cell 2018)やナイーブ型ES細胞に由来する胚盤胞様構造物(Blastoid)5に子宮内膜オルガノイド6を組み合わせたヒト胚着床モデル作製(Shibata et al. Science Advances 2024) など、試験管内で胚や胎盤の発生を模倣し、そのモデルを通してヒト発生機構の理解を進める研究を行ってきました。今回、同グループによりマーモセットTS細胞の確立の意義やその有用性について概説した論文がCell Stem Cell誌に掲載されました。

今後の展開

マーモセットをはじめとする様々な動物種における胎盤の素となるTS細胞の樹立と動物種間の比較が進むことで、哺乳類の進化的考察や機能の違いの理解が進みます。また、他種との比較により、ヒト固有の胎盤形成機構および胎盤機能の特徴がより明確になり、ヒト発生学の進展や着床不全や周産期疾患等の病態解明に貢献し得る貴重な知見を提供するものと期待されます。

Siriwardenaらは着床前後の栄養膜に対応する2種類のマーモセットTSCを確立した。着床後栄養膜に相当するヒトTSCと同様に、マーモセットTSCは絨毛外栄養膜(EVT)細胞と合胞体栄養膜(ST)細胞の2つの分化した栄養膜系統を生じることができる。また、マーモセット着床前TSCが表在性着床様式を示し、ヒトTSCが浸潤性を示すことを説明した(本文より引用)。

謝辞

本研究は、文部科学省科学研究費補助金( 課題番号:JP24H00645, JP24K18122, JP24H01389)、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)(課題番号:JP19gm1310001)、成育疾患克服等総合研究事業(AMED-Birthday)(課題番号:JP23gn0110072)、武田科学振興財団、内藤記念科学振興財団、テルモ生命科学振興財団、上原記念生命科学財団、稲盛財団、喫煙科学研究財団等の支援を受けて行われました。

用語説明

- マーモセット:霊長目マーモセット科Callithrix属に分類される新世界ザルの一種です。Callithrix属の模式種。 マウスよりも人間に近い実験動物として利用されます。新世界ザルとしては初めて、全ゲノム配列が決定されています。 ↩︎

- 胎盤幹(TS)細胞:自己複製能と胎盤の細胞に分化する能力を持った胎盤由来の特殊な細胞。万能細胞として知られる胚性幹細胞(ES細胞)は、実は胎盤の細胞になることはできません。 ↩︎

- 着床不全:着床不全は受精卵が女性の子宮内膜に正常に着床しない状態です。着床不全の原因は多岐にわたり、ホルモンバランスの乱れ、子宮内膜の異常、免疫学的要因、さらには生活習慣や環境要因などが関与すると考えられています。着床不全は、特に体外受精を試みるカップルにとって重要な課題であり、着床不全の理解を深めることは、不妊の課題に対処し、生殖補助医療技術(ART)を向上させる上で非常に重要です。 ↩︎

- 妊娠高血圧症候群(HDP):妊娠高血圧症候群は妊娠高血圧腎症・妊娠高血圧・加重型妊娠高血圧腎症・高血圧合併妊娠に分類されます。全妊娠の5〜10%に発症し、母体死亡や周産期死亡(赤ちゃんの死亡)、その他母児合併症の原因にもなります。 ↩︎

- 胚盤胞様構造物(Blastoid):ヒトの初期段階の胚である胚盤胞(blastocyst)を模倣した、実験室で細胞から作製される人工的な構造です。ブラストイドは、主にナイーブ型といわれる着床前の胚に相当するヒト多能性幹細胞を、浮遊培養と特定の培地などの培養環境で誘導することによって作製されます。実際の胚を用いることなく、ヒトの初期発生を研究できる貴重な資源となっています。 ↩︎

- オルガノイド:幹細胞や組織幹細胞から作り出された三次元のミニチュア臓器様構造です。オルガノイドは、三次元構造を持ち、実際の臓器の主要な機能や特徴を再現することが可能であり、臓器の発生、疾患の病理学、薬剤評価など、多様な研究用途を有する貴重なモデルとなっています。 ↩︎

論文情報

タイトル:Common and unCommon findings in marmoset and human trophoblast stem cells

著者:Hiroaki Okae, Shun Shibata, Takahiro Arima*

*責任著者:東北大学大学院医学系研究科情報遺伝学分野 客員教授 有馬 隆博(ありま たかひろ)

掲載誌:Cell Stem Cell

DOI:10.1016/j.stem.2024.07.008

URL:https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(24)00258-3

問い合わせ先

(研究に関すること)

客員教授 有馬 隆博(ありま たかひろ)

TEL:022-717-7844

Email:tarima*med.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(取材に関すること)

東北大学大学院医学系研究科・医学部広報室

TEL:022-717-8032

FAX:022-717-8931

Email:press*pr.med.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- 詳細(PDF)

- 関連リンク

- 情報遺伝学分野