発表のポイント

- 東北大学はニプロ株式会社と共同で、整形外科領域の四肢骨等の骨欠損を対象とした、リン酸八カルシウム1/ゼラチン2複合体(OCP/Gel)からなる骨補填材3の開発に成功しました。ニプロ株式会社が製品(商品名:ブリクタ®(Bricta®))として販売を開始します。

- OCP/Gel は、骨折、腫瘍、変形性関節症などの骨関節疾患における骨欠損への適用4が可能であり、生体吸収性5と新生骨への置換性が確認された材料です。

- 東北大学は、1990年代始めにOCPが高い骨形成能を有することを世界で初めて報告した研究を発端として、OCP生体材料の研究領域を開拓し、OCP/Gelの材料基本型を開発しました。OCP は骨形成と吸収を担う骨芽細胞分化促進能および破骨細胞形成促進能を有することが確認された材料です。

概要

東北大学大学院歯学研究科(顎口腔機能創建学分野)の鈴木治教授、濱井瞭助教、医学系研究科(整形外科学分野)の井樋栄二名誉教授、相澤俊峰教授、森優講師らは、東北大学病院臨床研究推進センター(CRIETO)の開発支援を受け、ニプロ株式会社と共同で、整形外科領域の四肢骨等の骨欠損に適用可能なブリクタ®を開発しました。ブリクタ®は、2024年5月に厚生労働省より医療機器として薬事承認 (承認番号:30600BZX00094000)を取得し、2024年10月に保険収載されニプロ株式会社が販売を開始します。

OCPは、鈴木治教授により世界に先駆けて高い骨形成能が見出された人工合成の無機材料です(参考文献1)。 OCP/Gel では、最適なGelの分子量を選択し、またOCPの分散状態を制御することにより、力学的性質(弾性)に優れ、湿潤下においても繰り返し変形性を維持することが可能となり、骨欠損埋入において高い操作性を有します。将来的には整形外科領域の骨疾患全般へ適用拡大して有効性・安全性を確認しつつ臨床治療例を取得していく予定です。

詳細な説明

研究の背景

整形外科領域では、外傷や骨腫瘍切除後に生じる骨欠損、脊椎固定術、変形性関節症に対する人工関節手術や骨切り術など、様々な治療において骨移植が必要とされています。日本整形外科学会の調査によると、骨移植の実施件数は増加傾向にあり、今後も需要が高まることが予想されます。骨移植の方法には、自家骨移植、同種骨移植、人工骨移植の3つがあります。自家骨移植は、患者自身の骨を採取するため、感染症や異物反応のリスクがありません。また、骨形成に必要な細胞や成長因子が含まれるため、早期に骨欠損部の修復6が可能です。しかし、手術部位と異なる部位から採骨することが多く、また採骨部での骨折や疼痛、採取できる骨の量の制限などの問題があり、巨大な骨欠損に対しては自家骨移植のみでの治療が難しいです。同種骨移植は、移植骨片の適切な採取、保存、管理が必要であり、使用できる施設が限られています。また、感染症のリスクも懸念されます。

一方、人工骨は合成物であり、使用できる量に制限がなく、感染のリスクが少ないこと、採骨による新たな侵襲がないこと、施設を選ばずに使用できることが利点です。しかし、現在実用化されている人工骨であるハイドロキシアパタイト(HA)やβ-リン酸三カルシウム(β-TCP)は、自家骨と同等の骨新生能を持つには至っていません。人工骨が残存し、骨組織に置換されない場合、異物反応を引き起こし、感染や周囲の骨組織を破壊する可能性があります。そのため、現状では自家骨移植が全骨移植の約60%を占める状況が続いており、より優れた骨形成能と生体吸収性を持ち、かつ、臨床現場で高い操作性を示す人工骨の開発が求められていることから、OCP/Gel人工骨の開発に至りました。

今回の取り組み

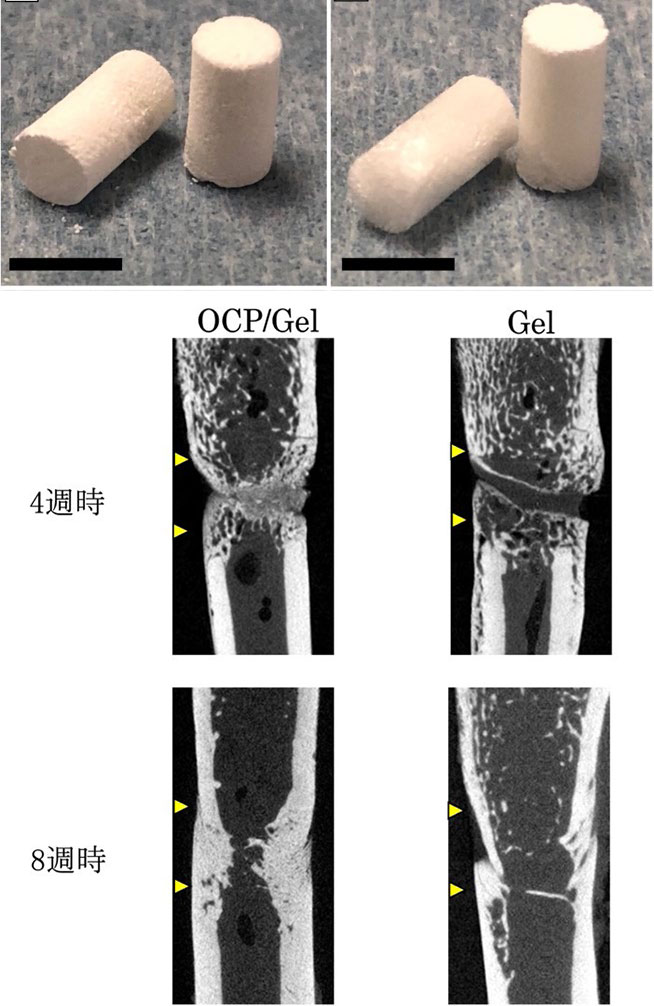

整形外科領域におけるOCP/Gelの有用性について検討を行ったところ、OCP/Gelを埋入した大腿骨骨欠損部(両側皮質骨貫通骨欠損)の4週と8週における観察では材料の生体内での吸収と良好な骨形成が示されました(図1)。

骨形成能と生体吸収性を有するOCPにゼラチンとの複合化により人工骨としての形状を付与することで、ブリクタ®は整形外科領域の臨床現場で使用可能な良好な操作性を有し、かつ新生骨組織への置換性に優れた人工骨としての利用が期待されます。

今後の展望

今後研究グループは、東北大学および関連病院において四肢骨等の骨欠損修復に関する臨床研究を進め、臨床での使用実績を重ねるとともに、将来的には整形外科領域の骨疾患全般へ適用拡大して有効性・安全性を確認しつつ臨床治療例を取得していく予定です。

謝辞

OCPおよびOCP/Gelの生体材料学に関する基礎研究は、科学研究費補助金(文部科学省新学術領域研究 JP23106010)、日本学術振興会基盤研究(B)18H02981)、地域イノベーション戦略支援プログラム、上原記念生命科学財団、池谷科学技術振興財団、医科学応用研究財団の研究助成等の支援を受けて行われました。

参考文献

1.Tohoku J Exp Med 164:37-50, 1991(https://doi.org/10.1620/tjem.164.37)

用語説明

- リン酸八カルシウム:化学式はCa8H2(PO4)6・5H2Oと表記され、水溶液中からの HA形成の前駆体のひとつであり、また、骨アパタイト結晶の前駆体とも考えられてきた生体材料である。リン酸オクタカルシウムとも称されている。化学式が示す通り、多量の水を含むため、HAやβ-TCPと異なり、単一結晶相として焼結できないことから、生体由来高分子、天然由来高分子、合成高分子と組み合わせた複合体の研究が報告されている。β-TCPと同様に生体内吸収性を示す。また、OCPは骨芽細胞など、骨組織に関連するいくつかの細胞を活性化する能力を持つことが報告されている。 ↩︎

- ゼラチン:コラーゲンの熱変性産物である。ゼラチンは、ある温度以上ではコラーゲンに特徴的な分子鎖の三重らせん構造がほどけた状態であることから、水に溶けやすい。一方で、ゼラチン水溶液をある温度以下で冷却すると、一部の分子鎖がコラーゲンに類似の三重らせん構造を取り、ゲル化する。ゼラチンは、細胞接着性を示すとともに、生体内の酵素によって分解されることから生体吸収性を示し、ゲル化する性質を材料加工に利用することで、組織再生における足場材料としての応用も検討されている。 ↩︎

- 骨補填材:疾病や事故で生じた骨の治療や再生において、骨欠損を補填する材料である。日本では患者自身から採取した正常部位の骨組織(自家骨)や、顆粒状やブロック状、スポンジ状といった形態をもつ人工骨が使用されている。特に、骨伝導性を示す骨補填材は、その表面で骨芽細胞の作用により新生骨組織が形成され、周囲の既存骨と結合する性質を示す。OCPにおいては、形状付与による操作性向上の観点から、これまでにコラーゲン、ゼラチン、アルギン酸、ヒアルロン酸、乳酸-グリコール酸共重合体といった生体吸収性高分子材料との複合化が検討され、その骨補填材としての性質や機能がこれまでに研究されてきた。OCPとコラーゲンの複合体は、歯科領域で骨補填材として実用化されている。 ↩︎

- 対象疾患:上肢骨折部骨欠損、良性骨腫瘍、骨折治療材料除去後の骨欠損、骨盤からの採骨後の骨欠損の補填等へ適応可能である。 ↩︎

- 生体吸収性材料:自身の物理化学的性質や、周囲の細胞が分泌する酵素の作用によって生体内で溶解もしくは分解され、吸収される材料である。OCPは、骨を造る細胞である骨芽細胞の活性化のみならず、骨組織の吸収にかかわる破骨細胞の形成を促進することから、これらの細胞によって、生体内で分解、吸収されるとともに、新しい骨組織に置き換わる性質を示す。 ↩︎

- 骨欠損の修復:疾病や怪我で失われた骨は、その欠損サイズが小さければ自然に骨が再生され元に戻るが、大きな欠損は自己修復できないことが知られている。そのため、自家骨移植や人工材料を補填した骨再生治療が行われている。 ↩︎

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院歯学研究科

顎口腔機能創建学分野・歯科生体材料学分野

(生体材料理工学分野)

教授 鈴木 治

Email: suzuki-o*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(臨床研究に関すること)

東北大学大学院医学系研究科

整形外科学分野

講師 森 優

Email: yu.mori.c4*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院歯学研究科

広報室

電話: 022-717-8260

Email: den-koho*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)