慢性血栓塞栓性肺高血圧症の新規治療戦略 圧測定カテーテルでバルーン肺動脈拡張術の効果が向上

2024.10.31 Thu

研究発表のポイント

- 慢性血栓塞栓(そくせん)性肺高血圧症1は、肺動脈内に生じた血栓により血流が障害される致死的疾患です。最近は低侵襲なバルーン肺動脈拡張術2が普及していますが、従来の血管撮影による視覚的な評価では治療後も肺高血圧症や息切れなどの症状が残る課題があり、治療効果を客観的に評価する検査法が求められています。

- 本研究では、圧測定カテーテル3の応用により狭窄の程度を数値化することで、効率的かつより安全なバルーン肺動脈拡張術が行えることを明らかにしました。

- 圧測定カテーテルとバルーン肺動脈拡張術の併用は、治療の有効性と安全性を向上させ、新たな治療戦略につながることが期待されます。

概要

慢性血栓塞栓性肺高血圧症は、肺動脈内に血栓が生じ、血流を阻害する致死的な疾患です。従来の外科的治療に代わり、近年は低侵襲のカテーテル治療であるバルーン肺動脈拡張術が普及しています。しかし、治療効果の判断は主に血管撮影に基づく視覚的な評価に依存しており、治療後も肺高血圧症や息切れが残る課題がありました。

東北大学大学院医学系研究科循環器内科学分野の安田聡 教授、矢尾板信裕 病院講師、佐藤大樹 助教らの研究グループは、圧測定カテーテルにより肺動脈内の血栓による狭窄部位の狭窄度を圧較差により数値化し、肺動脈バルーン形成術の治療効果を客観的に判定する、新たな治療法の開発に成功しました。慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者を対象に、圧測定カテーテルの使用群と非使用群(従来の血管造影により判定)に分けて比較検討をおこないました。その結果、圧測定カテーテルを併用した群においては、肺高血圧症がより改善し、合併症の頻度がさらに低率となることを明らかにしました。圧測定カテーテルとバルーン肺動脈拡張術の併用は、治療の有効性と安全性を向上させ、圧測定カテーテルをガイドとした新たな治療戦略につながることが期待されます。

本研究は2024年10月28日に心血管研究の専門誌JACC Cardiovascular Interventionsに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

慢性血栓塞栓性肺高血圧症は、肺動脈内に生じた血栓により血流が障害される致死的疾患です。治療法としては、手術により血栓を取り除く外科的治療に代わり、最近では、より低侵襲のカテーテル治療である、病変部を風船(バルーン)で膨らませるバルーン肺動脈拡張術が普及してきました。その際、肺動脈病変に対するバルーンによる拡張の際に、どの場所をどの程度膨らませばよいかを判断する指標が、血管を造影剤で映した際の流れやすさという視覚的な判断によって行なわれてきました。ただしこの方法では、治療後も肺高血圧症と息切れなどの症状が残るなどの課題があり、治療効果をより客観的に評価する検査法が求められてきました。

そこで本研究グループは、病変ごとに圧測定カテーテルを用いて流れづらさを数値化することによって、血流の改善が十分かどうかを評価しながらバルーン肺動脈拡張術を行う新しい治療戦略に着目しました。

今回の取り組み

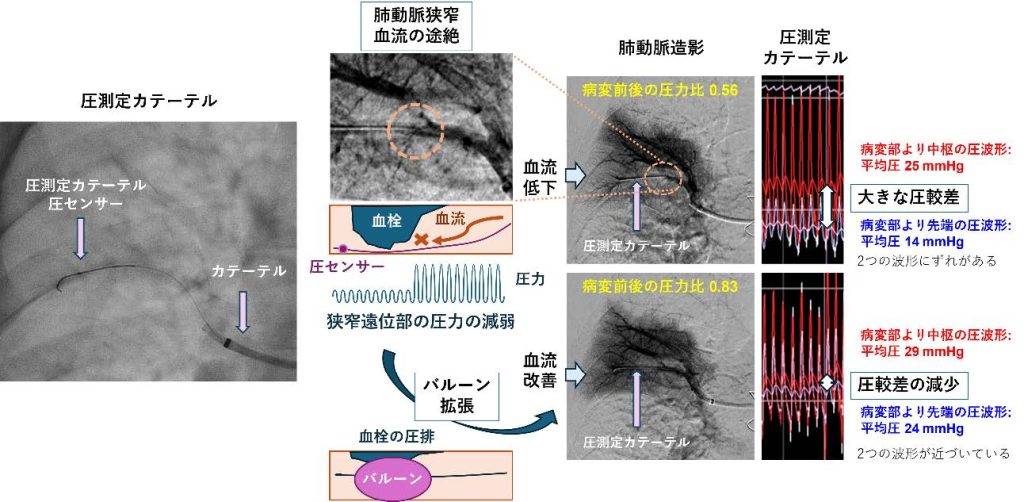

研究グループは圧測定カテーテルを用いて、肺動脈の狭窄部位より近位部の圧に対する遠位側の圧力の比率を評価項目としました。この比率が高いほど圧較差が少ない、つまり血流が改善されているということになります。この比率が0.7を越えて改善すると、周囲の肺実質に十分な血流が流れることがわかりました(図1)。

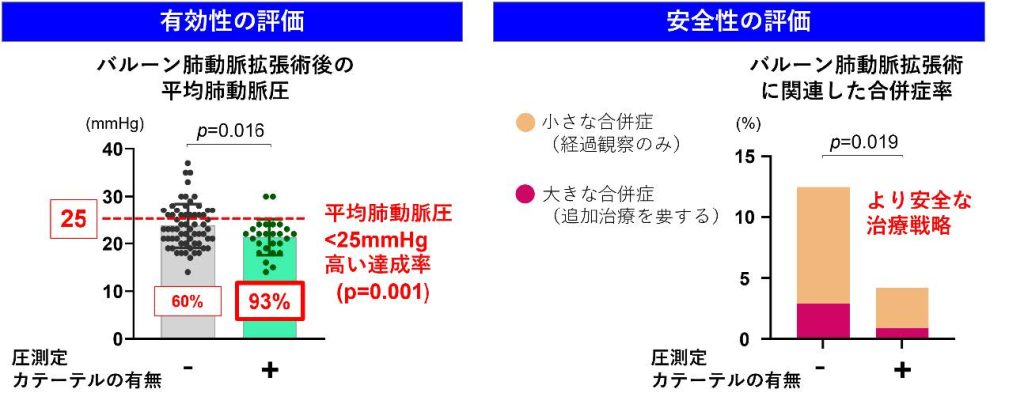

この結果を踏まえて、東北大学大学院医学系研究科循環器内科学分野の安田 聡(やすだ さとし)教授、矢尾板 信裕(やおいた のぶひろ) 院内講師、佐藤 大樹 (さとう たいじゅ)助教らの研究グループは、各病変で圧較差が0.7以上に改善するまでバルーン拡張を行う新規の治療方法を検討しました。2020年8月から2022年3月までに東北大学病院でバルーン肺動脈拡張術を行った症例を、従来の血管撮影による評価を行った群(63人)と圧測定カテーテルを使用して評価を行った群(28人)に分けて解析しました。その結果、従来法(血管撮影)群ではバルーン治療後に平均肺動脈圧が25mmHgを下回る症例が60%でした。一方、圧測定カテーテルを使用群ではその割合が93%に向上するとともに(p=0.001)、 合併症の頻度も4.2%に減少しました(p=0.019)(図2)。圧測定カテーテルの併用はバルーン肺動脈拡張術の有効性と安全性を向上させると考えられました。

今後の展開

圧測定カテーテルを使用した新しい治療戦略が、今後の慢性血栓塞栓性肺高血圧症治療においてさらなる進展をもたらすことが期待されます。

図1.圧測定カテーテルと肺動脈造影による圧較差の評価

圧測定カテーテルにより肺動脈病変の遠位側の圧と中枢側の圧の較差を測定します。血栓による狭窄の遠位部では圧力が減弱します。圧較差が見られた部位をバルーンで拡張します。圧力の比率(遠位部/近位部)が高いほど圧較差は改善し、血流が良いことになります。右上の画像では、圧測定センサー位置で圧較差が大きく、その比率は0.56でしたが、右下画像の拡張後では、圧較差が減少し比率は0.83と改善しました。

図2.圧測定カテーテルを併用したBPAの有効性と安全性

圧測定カテーテルの使用により、平均肺動脈圧が25mmHgを下回る症例が増加し(p=0.001)、バルーン肺動脈拡張術に関連した合併症率が有意に減少しました(p=0.019)。

用語説明

- 慢性血栓塞栓性肺高血圧症:肺動脈が血栓で狭窄・閉塞して肺と心臓の血流が悪くなることで、肺高血圧症を発症する命に関わる疾患。 ↩︎

- バルーン肺動脈拡張術:血栓で狭窄している肺動脈の近くまでカテーテルを近づけて、折りたたまれたバルーンを狭窄した部分に通過させて、内側からバルーンを膨らませることで、肺動脈の血流を改善させる治療法。 ↩︎

- 圧測定カテーテル:バルーンでの拡張の際には、ガイドワイヤーといって、狭窄部位を通すやわらかい針金様のワイヤーを用いる。圧測定カテーテルはACIST社のNAVVUS IIカテーテルという製品で、先端に圧センサーがついており、ワイヤーにモノレール型に添わせることができるため、肺動脈の狭窄部位の前後で肺動脈内の圧力を測定できる。 ↩︎

論文情報

タイトル:Improving Balloon Pulmonary Angioplasty through Target Endpoint Optimization With Pressure Catheter and Angiographical Lung Perfusion

著者:佐藤大樹、矢尾板信裕、樋口慧、後岡広太郎、山本沙織、佐藤遥、山田魁人、山田祐資、小丸航平、千葉直樹、中田充、宮田敏、大田英揮、高瀬圭、*安田聡

*責任著者:東北大学大学院医学系研究科循環器内科学分野 教授 安田聡

掲載誌:JACC Cardiovascular Interventions (in press)

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jcin.2024.08.045

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院医学系研究科

循環器内科学分野

教授 安田 聡

TEL:022-717-7153

Email:syasuda*cardio.med.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院医学系研究科・医学部広報室

東北大学病院広報室

TEL:022-717-8032

Email::press*pr.med.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)