急性期の脳梗塞治療に朗報 抗炎症血栓溶解剤TMS-007(JX10)の安全性と有効性を確認

2024.11.11 Mon

研究発表のポイント

- 脳梗塞を発症すると50%以上の患者に後遺症が残り、寝たきりや要介護の主要な原因となります。

- 治療法としては、詰まった血管を薬剤やカテーテルで通す「再開通療法」が有効ですが、発症後の時間制限が厳しく、現状では10-20%程度の患者しか受けられません。

- TMS-007(JX10)1という薬剤を投与する治験を実施した結果、脳梗塞後12時間以内にJX10を投与することで、優れた安全性と有効性が確認されました。今後の脳梗塞治療に革新をもたらすことが期待されます。

概要

超高齢社会を迎えた現在、脳梗塞患者数は増加の一途をたどっています。近年、詰まった血管を薬剤やカテーテルで通す再開通療法が普及し、劇的な改善が得られる可能性がありますが、脳や脳血管は傷害を受けるまでの時間が短く、また傷害を受けている状態で再開通療法を行うと危険性が高まるため、現状では再開通療法が行えない患者が多数存在します。こうした背景から、脳梗塞発症から一定の時間が経過した後でも詰まった血管を安全に再開通できる薬剤が切望されていました。

東北大学大学院医工学研究科 新妻邦泰教授、同大学院医学系研究科 冨永悌二教授(東北大学総長)、株式会社ティムス 西村直子博士、ティムス取締役会長 兼 東京農工大学大学院農学研究院 蓮見惠司教授(現農学府特任教授)らの研究グループは、最終未発症確認時刻から12時間以内で、かつ再開通療法を受けられなかった脳梗塞患者90名を対象に、新たな治療薬であるTMS-007(JX10)を投与する臨床試験を、株式会社ティムスを治験依頼者として東北大学病院を含む全国41施設で実施しました。

その結果、主要評価項目である投与後24時間以内の症候性頭蓋内出血の発生率は、TMS-007(JX10)群とプラセボ(偽薬)群で有意差がなく、また、90日目のmodified Rankin Scale2スコアは TMS-007(JX10)群で改善が見られたことから、TMS-007(JX10)の安全性と有効性が示されました。

本研究成果は、2024年11月7日付けで国際学術誌Strokeに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

医療技術の発達により、脳梗塞の超急性期に詰まった血管を薬剤やカテーテルで再開通させる再開通療法が普及してきました。しかしながら、脳や脳血管は傷害されるまでの時間が短く、傷害されている部分を再開通させると出血などが生じる危険性が高まることが問題になっています。その結果、再開通療法を受けられる患者は全体の10-20%程度に留まり、多くの脳梗塞患者が後遺症による身体障害に悩んでいます。

今回の取り組み

TMS-007(JX10)は薬理学的な作用から出血の危険性が低いと考えられ、ある程度の時間が経過した後でも安全に血管を再開通させる可能性が期待されている新規薬剤です。東北大学大学院医工学研究科 新妻邦泰(にいづま くにやす)教授、同大学院医学系研究科 冨永悌二(とみなが ていじ)教授(現東北大学総長)、株式会社ティムス 西村直子博士、ティムス取締役会長 兼 東京農工大学大学院農学研究院 蓮見惠司(はすみ けいじ)教授(現農学府特任教授)らの研究グループは、これまで本薬剤の共同開発にあたってきましたが、2018年2月から、脳梗塞患者を対象にTMS-007(JX10)の臨床試験を、株式会社ティムスを治験依頼者として東北大学病院や大崎市民病院、仙石病院、総合南東北病院等を含む全国41施設で実施しました(治験調整医師:冨永悌二、東北大学の治験責任医師:新妻邦泰、治験統括責任者:蓮見惠司)。本試験では、最終未発症確認時刻(最後に、いつも通りであることが確認されていた時刻)から12時間以内に、既存の薬剤やカテーテルによる再開通療法を受けられなかった患者90名を対象に、TMS-007(JX10)を静脈内に点滴単回投与した際の安全性および有効性について、プラセボ対照二重盲検比較試験3を行いました。

その結果、主要評価項目であるTMS-007(JX10)投与後24時間以内のNational Institutes of Health Stroke Scale(NIHSS)スコア4が4点以上悪化した症候性頭蓋内出血の発生率は、TMS-007(JX10)群で0%(0/52;95%信頼区間0.0-5.6)、プラセボ(偽薬)群では2.6%(1/38;0.1-13.8)でした(p=0.42)。ベースラインの NIHSS スコアの中央値(範囲)はTMS-007(JX10)群で8(6-21)、プラセボ群で8(6-22)と、明らかな差はありませんでした。TMS-007(JX10)投与による症候性頭蓋内出血の増加はなく、安全性が示されました。

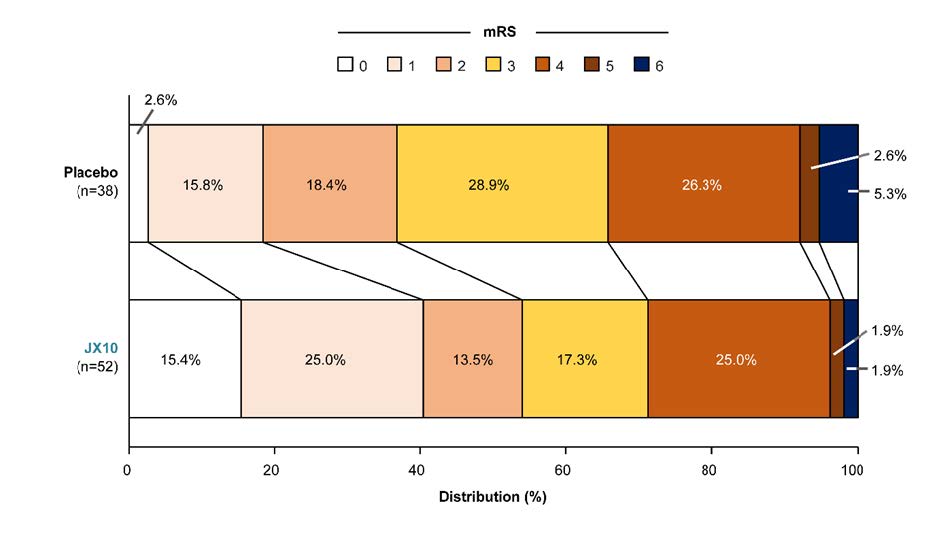

副次評価項目については、90日目のmodified Rankin Scale(神経運動機能に異常を来す疾患の重症度を評価するための尺度)スコアが0(障害が全くない)または1(症候はあっても明らかな障害はない)である患者さんは、TMS007(JX10)投与群で40.4%(21/52)であったのに対し、プラセボ群では18.4%(7/38)であり、統計学的有意差(調整オッズ比3.34;95%信頼区間1.11-10.07、p=0.03、ロジスティック回帰解析)をもってTMS-007(JX10)群で改善が見られ、TMS-007(JX10)の有効性が示されました(図1)。

また、ベースラインの段階で主要な血管が閉塞していた39名の、24時間後の血管開存率は、TMS-007(JX10)群では58.3%(14/24)と改善したのに対し、プラセボ群では26.7%(4/15)であり(オッズ比 4.23;95%信頼区間0.99-18.07)、TMS-007(JX10)投与により閉塞血管の再開通が促進することが示されました。

今後の展開

本研究の結果から、TMS-007(JX10)が急性期脳梗塞治療の手段として安全かつ有効であることが示唆されます。また、出血が生じる可能性が低いことから、医療資源が少ない地域でも有効に活用できる可能性も示唆されます。

ただし、日本の41施設で90名の患者を対象に行われた治験であり、今後更なる効果を確認するためには、より大きな研究が必要です。

TMS-007(JX10)の導出先であるJi Xing(11月にCORXELに社名変更予定)は現在、世界規模の臨床試験を計画しており、研究グループは日本国内治験を担当する株式会社ティムスと協力して、実用化に向けた研究を進めています。

用語説明

- TMS-007(JX10):東北大学、東京農工大学、昭和大学等の協力のもと、株式会社ティムスが開発している新規薬剤。血管に詰まった血栓を溶解させる作用と、炎症を抑制する作用を併せ持つため、その両方が病態の悪化に関連する脳梗塞に対する有望な治療薬になることが期待されている。 ↩︎

- Modified Rankin Scale:mRS:脳血管障害や神経疾患後の生活自立度を表す最も一般的な尺度。

mRS 0:まったく症状がない。

mRS 1:症候はあっても明らかな障害無し。日常の務めや活動は可能。

mRS 2:軽度の障害。日常生活は自立している。

mRS 3:中等度の障害。何らかの介助を要するが、歩行は介助なしに可能。

mRS 4:中等度から重度の障害。歩行や身体的要求に介助を要する。

mRS 5:重度の障害。寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを要する。

mRS 6:死亡。 ↩︎ - プラセボ対照二重盲検比較試験:新しい治療法や薬剤の効果をプラセボ(偽薬)と比較し、患者と医療者の両方が治療内容を知らない状態で評価する臨床試験の方法。 ↩︎

- National Institutes of Health Stroke Scale(NIHSS)スコア:脳卒中の神経学的重症度を評価する指標。「意識」・「運動」・「感覚」・「発語」などの全11項目を判定表に従って点数化する。 ↩︎

論文情報

タイトル:Anti-Inflammatory Thrombolytic JX10(TMS-007)in Late Presentation of Acute Ischemic Stroke

著者:

東北大学大学院医工学研究科 教授 新妻 邦泰

東北大学大学院医学系研究科 教授(東北大学総長)冨永 悌二

株式会社ティムス 研究開発部 西村 直子

株式会社ティムス兼東京農工大学大学院農学研究院 教授(現農学府特任教授) 蓮見 惠司ら

掲載誌:Stroke

DOI:10.1161/STROKEAHA.124.048464

URL:https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.124.048464

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院医工学研究科

教授 新妻邦泰

TEL:022-717-7230

Email:kuniyasu.niizuma.c3*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学医学系研究科・医学部広報室

東北大学病院広報室

TEL:022-717-8032

Email:press.med*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)

- 関連リンク

- 神経外科先端治療開発学分野 脳神経外科