発表のポイント

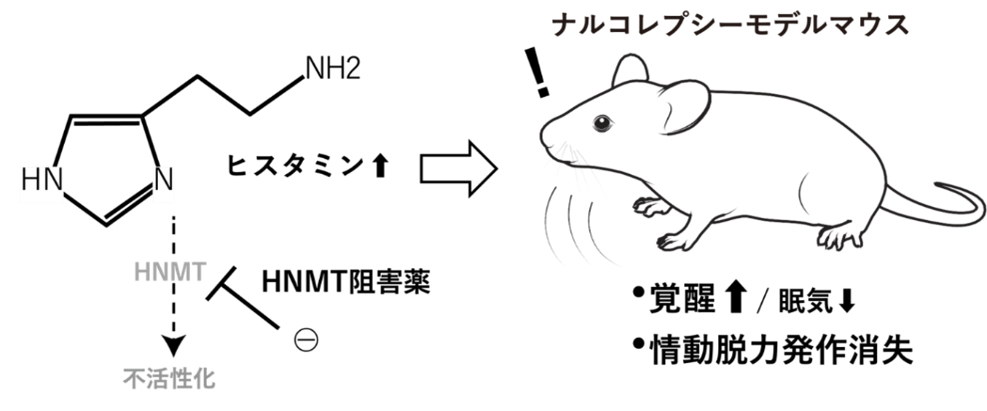

- ヒスタミン代謝酵素(HNMT)阻害薬が脳内ヒスタミン量を増加させること検証。

- HNMT阻害薬によりナルコレプシーモデルマウスの過眠症状が改善すること証明。

- HNMTを標的とした創薬研究により、新たな過眠症治療薬の開発に期待。

概要

北海道⼤学⼤学院医学研究院の吉川雄朗教授(2023年4⽉まで東北⼤学⼤学院医学系研究科)、⻑沼史登講師、岩⼿医科⼤学の中村正帆教授、ハーバード⼤学のラマリンガム・ベトリベラン主任研究員、筑波⼤学の柳沢正史教授、望⽉貴年教授らの研究グループは、ヒスタミン代謝酵素であるヒスタミンメチル基転移酵素(以下、HNMT)の阻害薬を⽤いた研究成果を発表しました。HNMT 阻害薬はマウス脳内ヒスタミン量を増やし、覚醒時間を延⻑すること、及び過眠症1マウスの症状を⼤幅に改善することを明らかにしました。

ヒスタミンは脳内で覚醒の維持に重要な役割を果たしています。過眠症の⼀つであるナルコレプシーでは患者の脳脊髄液中ヒスタミン量が低下していることが報告されていました。そこで本研究では、脳内ヒスタミンを分解するHNMTを薬物により阻害し、脳内ヒスタミンを増加させた際に症状が改善するかを調べました。

まず研究グループは、HNMTの阻害作⽤があるメトプリンを野⽣型マウスに投与すると、脳内のヒスタミン量が約2倍に増加し、マウスが⻑時間起きていることを明らかにしました。次にヒトのナルコレプシーと類似した症状を持つ病態モデルマウスにメトプリンを投与し、過眠症状がほぼ完全に消失することを明らかにしました。また、メトプリンの効果は欧⽶でナルコレプシー治療薬として承認されているピトリサント2よりも強いことが⽰されました。これらの結果から、HNMTの阻害はナルコレプシーの有効な治療戦略となるため、これを標的とした新たな創薬研究の発展が期待されます。

なお、本研究成果は、2024年10⽉23⽇(⽔)公開の睡眠学の国際専⾨誌SLEEPに掲載されました。

背景

ナルコレプシーなどの過眠症患者は、夜間に⼗分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、⽇中耐え難い眠気に悩まされます。またナルコレプシーでは、感情の⾼まりをきっかけに突然寝てしまう情動脱⼒発作3が起こります。過眠症状は試験中や⾯接中、運転中などでも起こり得るため、患者の⽣活の質は⼤きく低下します。

本邦で過眠症治療に使⽤できる薬剤は、覚醒剤と類似した作⽤機序を有しており、薬物乱⽤や依存が問題になる上に、処⽅できる医師が限られます。そのため、⾼い安全性及び有効性の両者を兼ね備えた薬剤の開発が待たれています。

近年、ナルコレプシー患者の脳脊髄液中のヒスタミン量が健常者と⽐較し低下していることが、いくつかの先⾏研究より⽰されました。ヒスタミンは脳内で覚醒維持に重要な神経伝達物質として機能しています。

そこで研究グループは、脳内ヒスタミン量を⾼めることでナルコレプシー患者の眠気を軽減し、また情動脱⼒発作を抑制できないかと考えました。これまで研究グループは、ヒスタミンメチル基転移酵素(histamine N-methyltransferase: HNMT)が、脳内ヒスタミン除去に極めて重要な役割を果たしていることを明らかにしてきましたが、今回はHNMT阻害薬をマウスに投与し、上記の仮説を検証しました。

研究手法

HNMT阻害作⽤があるメトプリンをマウスに投与し、その作⽤について検討しました。まず、メトプリン投与による脳内ヒスタミン量の変化を⾼速液体クロマトグラフィーで測定しました。マウスから得られた脳波、筋電図を基に覚醒、ノンレム睡眠、レム睡眠4量を定量しました。

また、ナルコレプシーモデルマウスについては、情動脱⼒発作の発作時間に関しても検討を⾏いました。さらに、ピトリサントとメトプリンについて情動脱⼒発作に対する薬効を⽐較しました。

なお、本研究でナルコレプシーモデルマウスとして使⽤したオレキシンノックアウトマウス5は、筑波⼤学国際統合医科学研究機構の柳沢教授らが開発したものです。

研究成果

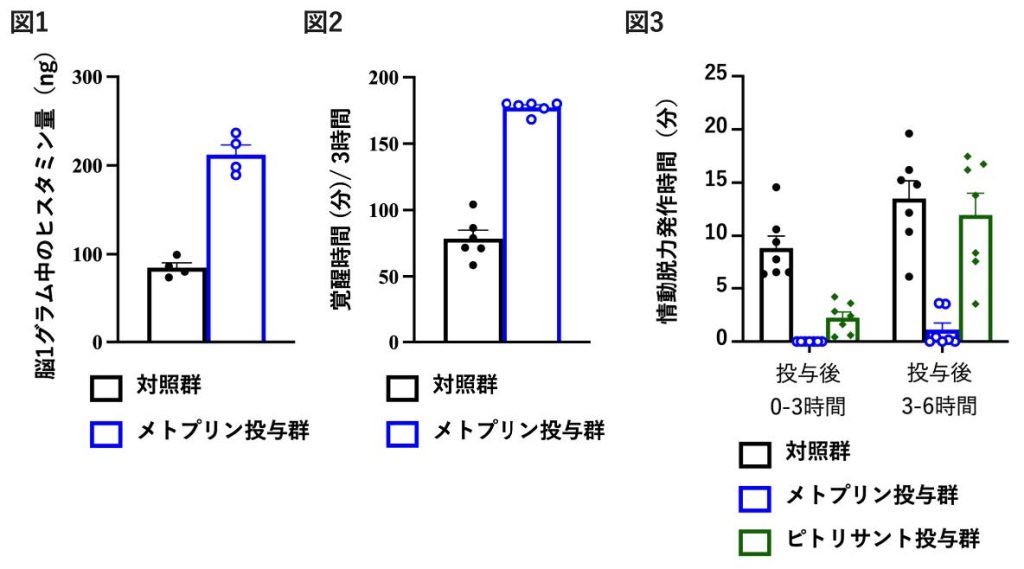

まず、野⽣型マウスとナルコレプシーモデルマウスにそれぞれメトプリンを投与すると、両マウスにおいて脳内ヒスタミン量が約2倍に上昇することが明らかになりました(図1)。次に、メトプリンがマウスの睡眠覚醒にどのような影響を与えるかについて検討を⾏いました。マウスは通常、数分単位の短い睡眠と覚醒を繰り返しますが、メトプリン投与後は覚醒が数時間に渡り持続することが分かりました(図2)。

これに加え、ナルコレプシーモデルマウスでは情動脱⼒発作が1時間のうち数回、⻑さにして数分間観察されますが、メトプリン投与後はこれらがほぼ完全に消失することが分かりました。ピトリサントとの薬効⽐較においては、ピトリサント投与群は情動脱⼒発作が残存するのに対して、メトプリン投与群で情動脱⼒発作が完全に消失しており、既存の治療薬と⽐較し有効性が⾼いことが⽰されました(図3)。

今後への期待

本研究により、HNMT阻害薬がナルコレプシーにおける過眠症状の改善に有効であることが明らかとなりました。ヒスタミンは、薬物依存形成に抑制的に働くことが先⾏研究から⽰されており、HNMT阻3/4害薬は既存薬と⽐較しても、薬物依存の可能性が低いと考えられます。

以上のことから、HNMTを標的とした創薬研究は、有効性と安全性が⾼く、新たな過眠症治療薬の開発に⼤きく貢献することが期待されます。

図1.メトプリン投与後のマウス脳内ヒスタミン量の⽐較

図2.メトプリンの投与後 3 時間における覚醒時間の⽐較

図3.オレキシンノックアウトマウスの情動脱⼒発作に対するメトプリン及びピトリサントの効果の⽐較

謝辞

本研究は、AMED(JP23ym0126802j0002、JP21zf0127005 の⼀部)、JSPS科研(JP22H02808、JP22K07373、世界トップレベル研究拠点プログラムの研究助成の⼀部)、武⽥科学振興財団、秋⼭記念⽣命科学財団からの研究助成を受け実施しました。

用語説明

- 過眠症:夜間⼗分な睡眠を取っているにもかかわらず、本来起きている⽇中などに耐え難い眠気が⽣じ、時に寝⼊ってしまう症状が観察される病気の総称。 ↩︎

- ピトリサント:欧⽶でナルコレプシー治療薬として承認され、実際に臨床で使⽤されている薬剤。 ↩︎

- 情動脱⼒発作:ナルコレプシーの特徴的な症状で感情が⾼まった際に体の⼒が突然抜けてしまう発作。 ↩︎

- ノンレム睡眠、レム睡眠:レム(REM)とは急速眼球運動(Rapid eye movement)の略で、睡眠はレムを伴うレム睡眠と伴わないノンレム睡眠とに分けられる。 ↩︎

- オレキシンノックアウトマウス:オレキシンは 1998年に柳沢正史教授らにより同定された神経ペプチドの⼀つで、覚醒作⽤を持っている。ノックアウトマウスは遺伝⼦が喪失させられたマウスのことであり、オレキシンノックアウトマウスはオレキシンが遺伝的に喪失したマウスである。覚醒持続の障害及び情動脱⼒発作が認められるため、ナルコレプシーモデルマウスとして広く研究に⽤いられている。 ↩︎

論文情報

論⽂名:Pharmacological inhibition of histamine N-methyltransferase extends wakefulness and suppresses cataplexy in a mouse model of narcolepsy(ヒスタミンメチル基転移酵素の薬理学的阻害はナルコレプシーモデルマウスの覚醒を延⻑し、情動脱⼒発作を抑制する)

著者名:⻑沼史登1,2(研究当時),3、Girgin Birkan1、Agu Anne1、平野匡佑1、中村正帆2(研究当時),3,4、⾕内⼀彦5、Ramalingam Vetrivelan6、望⽉貴年7、柳沢正史7、吉川雄朗1,2(研究当時)(1北海道⼤学⼤学院医学研究院、2東北⼤学⼤学院医学系研究科、3東北医科薬科⼤学医学部、4岩⼿医科⼤学、5東北⼤学サイクロトロンRIセンター、6ハーバード⼤学医学部、7筑波⼤学国際統合睡眠医科学研究機構)

雑誌名:SLEEP(睡眠学の国際専⾨誌)

DOI:10.1093/sleep/zsae244

公表⽇:2024年10⽉23⽇(⽔)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)