胎児における造血ホルモンの調節メカニズムを解明 〜最初の赤血球には酸素不足が必要!〜

2024.12.4 Wed

研究発表のポイント

- 赤血球は酸素の運搬に必要ですが、赤血球をつくる前の幼若な胎児は、酸素不足の状態(低酸素状態)に陥っていることを確認しました。

- 胎児の低酸素状態がきっかけとなり、赤血球を増やすホルモン「エリスロポエチン」1が神経系の未熟な細胞から分泌されることを発見しました。

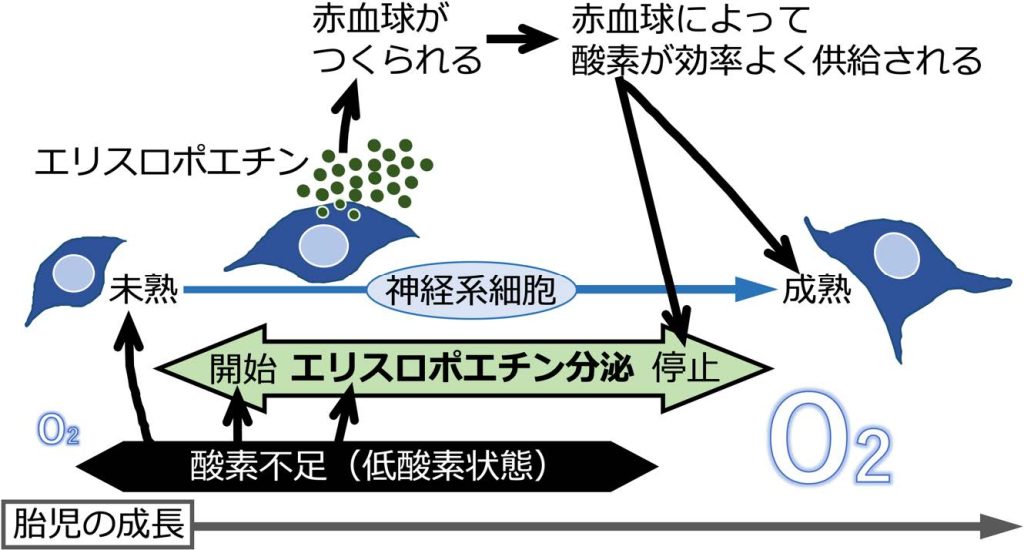

- エリスロポエチンのはたらきにより赤血球が増え、胎児の全身に酸素が行き渡ると、神経系の未熟な細胞はエリスロポエチンをつくる役目を終えて、神経系細胞としての役割に専念することを解明しました。

- 本研究により、「酸素が少ないことが必要」という逆説的な生命現象が明らかとなりました。

概要

赤血球や血管が形成される前の幼若な胎児は、母体の赤血球から拡散される少量の酸素に依存しながら身体を大きくする必要があり、重篤な低酸素状態に陥っていると考えられていました。

東北大学大学院医学系研究科酸素医学分野・同大学未来科学技術共同研究センターの鈴木教郎教授らのグループは、これまでに、赤血球を増やす作用のあるホルモン「エリスロポエチン」が胎児期には神経系の細胞から分泌されることを発見しました(参考文献)。

今回、ヒトおよびマウスの細胞を用いて、発育途中の幼若な胎児は酸素運搬を担う赤血球が存在しないために低酸素状態に陥っており、その低酸素状態が神経系細胞を未熟な状態にとどめることによってエリスロポエチンの分泌を促すことを発見しました。エリスロポエチンのはたらきにより赤血球が増え、低酸素状態が解消されると、神経系細胞はエリスロポエチン分泌をやめて成熟します。この発見により、有害だとみなされていた低酸素状態が胎児の成長に活用されるという逆説的な現象が示されました。

本研究成果は2024年12月2日に学術誌Molecular and Cellular Biologyに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

私たちは酸素を利用して生命活動に必要なエネルギーを生みだしているため、酸素の不足(低酸素状態)は生命の存続を脅かす重大なストレスとなります。赤血球は生体内のあらゆる臓器に酸素を運搬するという重要な役割を担っていますが、胎児の初期段階では、子宮内で胎児が赤血球も血管ももたないまま成長(個体発生)します。そのため、赤血球や血管が形成される前の幼若な胎児は、母体の赤血球から拡散される少量の酸素に依存しながら身体を大きくする必要があり、重篤な低酸素状態に陥っていると考えられていました。

東北大学大学院医学系研究科酸素医学分野・同大学未来科学技術共同研究センターの鈴木教郎(すずき のりお)教授らの研究グループは、これまでに赤血球をつくるために必要なホルモン「エリスロポエチン」が胎児期には神経系の細胞から分泌されることを発見しました(参考文献)。また、神経系細胞がエリスロポエチンを分泌する期間は短く、肝臓ができあがるとすぐに肝臓の細胞にエリスロポエチン分泌の役目を引き継ぐことも明らかにしました。神経系細胞からのエリスロポエチンは、胎児が最初に赤血球をつくるために必要であることがわかっていましたが、神経系細胞でエリスロポエチンがつくられるしくみは不明でした。

一方、成体では腎臓の細胞が低酸素状態を感知するとエリスロポエチンを分泌し、赤血球を増やすことがわかっています。このしくみにより、摂取する酸素が少ない環境でも全身への酸素供給の効率を維持することができます。持久力を必要とするアスリートが酸素の少ない高地でトレーニングを行う目的の1つは、エリスロポエチンの分泌を高めることにあります。

今回の取り組み

鈴木教郎教授らの研究グループは、幼若な胎児に必然的に出現する低酸素環境が神経系細胞におけるエリスロポエチン分泌と関連すると考え、赤血球をつくる前の胎児が低酸素状態に陥っていることを、マウスを用いて確認しました。また、エリスロポエチンを分泌する神経系の細胞は未熟な細胞であり、成熟するとエリスロポエチン分泌能を失うことをヒトおよびマウスの細胞を用いて明らかにしました。さらに、成熟した神経系細胞に薬剤を用いて未熟な状態に戻す方法を確立し、未熟な状態に戻した細胞を低酸素状態にさらすとエリスロポエチン分泌能が維持されることを発見しました。

これらの結果から、胎児期における赤血球生成には低酸素状態が重要な役割を果たしていることが示されました。この発見は、「生命にとって酸素不足は有害である」という従来の概念とは逆説的な生命現象の存在を示しています。また、幼若な胎児に特有の低酸素環境が神経系細胞の成熟を一旦停止させることにより、エリスロポエチン分泌に専念させていることが明らかとなりました。エリスロポエチンによって赤血球がつくられ、母体から胎盤を通して効率よく酸素を受け取ることができるようになると、胎児の低酸素状態が解消されるため、神経系細胞の成熟が再開されます(図1)。

今後の展開

現在の生命科学研究では、細胞を体外で培養する実験が盛んに行われています。一方、胎児に限らず、からだの中は細胞培養の環境よりも酸素濃度が著しく低く、未熟な細胞を体外で培養すると急速に成熟することが知られています。本研究の成果は、真の生命現象の理解には酸素環境を考慮した実験条件の設定が不可欠であるという提案につながり、今後の生命科学研究の手法に一石を投じています。

今回、胎児に特有の低酸素環境がエリスロポエチン分泌と神経系細胞の成熟阻止において重要な役割を担うことを示しましたが、このほかにもさまざまな臓器の形成に低酸素環境が関与すると考えられます。今後、酸素環境が胎児の成長(個体発生)を司る現象が次々と解明され、胎児期の酸素環境に対する理解が進むことにより、母体の生活環境が胎児に及ぼす影響も明らかになると期待されます。

謝辞

本研究は、文部科学省科学研究費助成事業(JP23K144500、JP21H02676、JP22K193960、JP23KK0137)の支援により実施されました。

用語説明

- エリスロポエチン:赤血球を増やすはたらきのあるホルモン。主に腎臓の間質線維芽細胞から分泌され、骨髄での赤血球の生産を促進させる。製剤化されたエリスロポエチンは、貧血の治療薬として優れた効果を発揮している。 ↩︎

参考文献

Title:Erythropoietin production in neural and neural crest cells during primitive erythropoiesis

Authors:Norio Suzuki, Ikuo Hirano, Xiaoqing Pan, Naoko Minegishi, Masayuki Yamamoto

Nature Communications 2013:4:2902.

doi:10.1038/ncomms3902.

論文情報

Title:Erythropoietin production in embryonic neural cells is controlled by hypoxia signaling and histone deacetylases with an undifferentiated cellular state

Authoers:Yuma Iwamura, Taku Nakai, Koichiro Kato, Hirotaka Ishioka, Masayki Yamamot, Ikuo Hirano, and Norio Suzuki

タイトル:胎児期神経系細胞におけるエリスロポエチン産生は低酸素シグナルとヒストン脱アセチル化酵素によって細胞の未分化性にともなって制御される

著者:岩村悠真、中井琢、加藤幸一郎、石岡広崇、山本雅之、平野育生、鈴木教郎*

*責任著者:東北大学大学院医学系研究科 酸素医学分野 教授 鈴木教郎

掲載誌:Molecular and Cellular Biology

DOI:10.1080/10985549.2024.2428717

URL:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10985549.2024.2428717?src=exp-la

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院医学系研究科酸素医学分野

同大学未来科学技術共同研究センター

教授 鈴木 教郎(すずき のりお)

TEL:022-717-8206

Email:norio.suzuki.c8*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院医学系研究科・医学部広報室

TEL:022-717-8032

Email:press.med*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)

- 関連リンク

- 酸素医学分野