発表のポイント

- かねてより日本には、子どもは3歳までは家庭において母親の手で育てないとその後の成長に悪影響を及ぼすという「3歳児神話」という考えがありました。この考えに合理的な根拠がないことは厚生労働省が言及していますが、いまでも完全に払拭されているとは言えません。

- エコチル調査に参加した約4万人のデータを解析し、保育施設利用と子どもの発達について調べた結果、1歳未満から保育施設を利用していた子どもは、3歳まで保育施設を利用しなかった子どもに比べて3歳時点で発達が良いことが明らかになりました。

- 本研究により早期の保育施設利用に対するポジティブな効果が示されたことで、科学的な根拠に欠けるネガティブな印象が払拭されることが期待されます。*保育施設と家庭での子育ての双方にそれぞれメリットがあるのは言うまでもなく、今回の結果が、保育施設を利用しない家庭での子育てを否定するものではありません。

概要

早期の保育施設利用に対しては、否定的な意見が出されることが少なくありませんでした。

東北大学大学院医学系研究科発達環境医学分野の大学院生金森啓太医師、大田千晴教授らの研究チームは、「子どもの健康と環境に関する全国調査(「エコチル調査」)」の参加者のうち、約4万人のデータから、保育施設利用と子どもの発達について解析しました。その結果、1歳未満から保育施設を利用していた子どもは、3歳まで保育施設を利用しなかった子どもに比べて、コミュニケーション、粗大運動、微細運動、問題解決能力、個人社会スキルの5つの領域で3歳時点での発達が良いことがわかりました。今回の結果により、早期の保育施設利用に対するポジティブな効果が科学的根拠をもって示され、これまでのネガティブな印象が払拭されることが期待されます。

本研究の成果は、2024年11月28日付で科学誌Scientific Reportsに掲載されました。

※本研究の内容は、すべて著者の意見であり、環境省及び国立環境研究所の見解ではありません。

詳細な説明

研究の背景

子どもの健康と環境に関する全国調査(「エコチル調査」)は、胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影響を明らかにするために、2010年度から全国で約10万組の親子を対象として環境省が開始した大規模かつ長期にわたる出生コホート調査です。臍帯血、血液、尿、母乳、乳歯等の生体試料を採取し保存・分析するとともに追跡調査を行い、子どもの健康と化学物質等の環境要因との関係を明らかにしています。

エコチル調査は国立環境研究所に研究の中心機関としてコアセンターを、国立成育医療研究センターに医学的支援のためのメディカルサポートセンターを、また、日本の各地域で調査を行うために公募で選定された15の大学等に地域の調査の拠点となるユニットセンターを設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施しています。

昨今、共働き世帯が増えていること、世界的に早期から家庭以外で教育やグループケアを行うことの利点が認識されてきていることから、世界全体で3歳未満の子どもの保育施設への通園が増加傾向にあります。幼稚園や保育園に早期から通うことが子どもの認知機能、言語、運動、心理社会性といった発達に良い影響を与えることはこれまでにも報告されています。しかし、このテーマに関する先行研究のほとんどは、幼児教育・保育の長い歴史を持つ欧米諸国からのものであり、日本での大規模な調査はこれまで行われていませんでした。さらに、かつて日本では、子どもは3歳までは、家庭において母親の手で育てないとその後の成長に悪影響を及ぼすという考えがありました(3歳児神話)。1998年の厚生白書で、この考えに合理的な根拠がないことは言及されていますが、いまでもこの考えが完全に払拭されているとは言えず、集団保育の早期利用が子どもの発達にどのような影響を与えるかについて現在でも議論が続いています。乳幼児を取り巻く環境は、国や文化によって大きく異なるため、このテーマについて議論を深めるためには、日本独自の大規模な調査を行うことが重要であると考えました。

今回の取り組み

東北大学大学院医学系研究科発達環境医学分野の大学院生、金森啓太(かなもり けいた)医師、大田千晴(おおた ちはる)教授らの研究チームは、本研究で、エコチル調査に参加する約10万組の親子のうち、保育施設の利用状況に関する質問項目への回答に欠損のない約4万人を対象にしました。生後6か月から1歳の間で保育施設の利用を開始し、その後3歳まで継続して利用していた子どもを保育施設利用群(曝露群)、生後6か月から3歳まで保育施設を利用していない子どもを保育施設非利用群(対照群)としました。生後6か月から3歳までの間で保育施設の利用状況に一貫性がない場合(2歳から利用を開始した場合など)は除外しました。子どもの発達の評価尺度にはAges and Stages Questionnaires® (ASQ)-3 を使用しました。ASQ-3は、生後1か月から5歳半までの小児の発達の遅れを見つけるために作られたスコアツールです。内容は、コミュニケーション、粗大運動、微細運動、問題解決能力、個人社会スキル、の5つの領域に分けた、30項目の質問で構成されています。たとえば「上手に走り、何かにぶつかったり転んだりせずに止まりますか」などの質問に対して、保護者の方が回答し、回答に応じて点数が付けられ、それぞれの領域での合計点が算出されます。ASQ-3にはカットオフ値が設定されており、今回の研究では、主な評価項目を、「3歳時点でASQ-3がカットオフ値を下回る」(すなわち発達の遅れが示唆される)子どもの割合とし、曝露群と対照群の2つの群を比較しました。

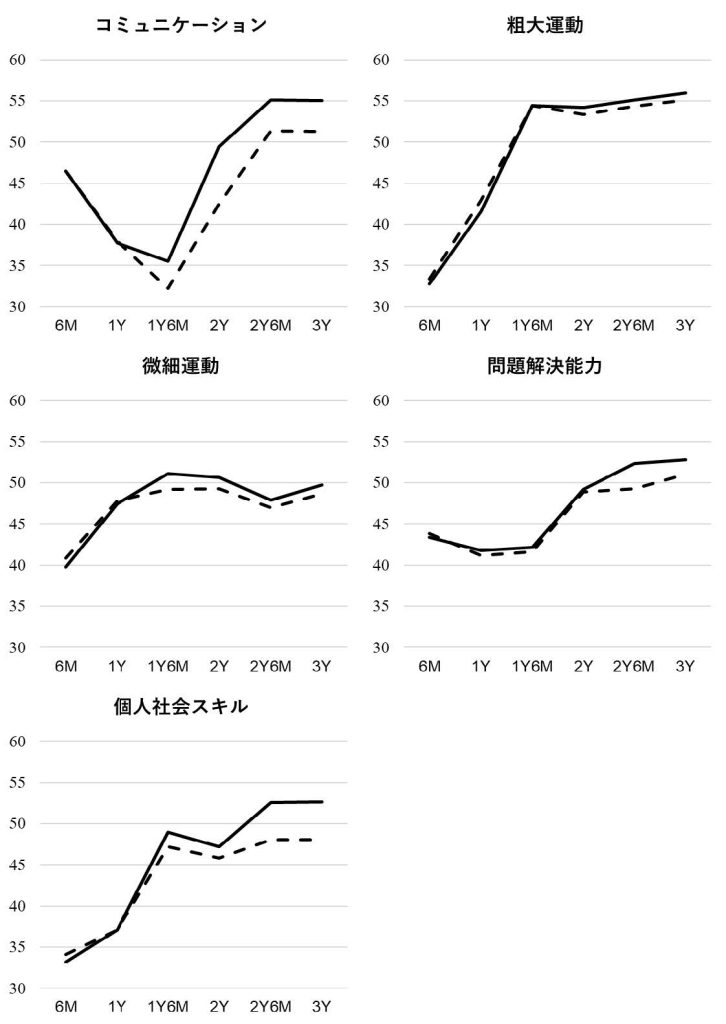

保育施設利用群と保育施設非利用群は、それぞれ13,674名と26,220名でした。生後6か月の時点では2つの群の発達に差はありませんでした。3歳時点ではコミュニケーション、粗大運動、微細運動、問題解決能力、個人社会スキルのすべてにおいて、保育施設利用群で ASQ-3がカットオフ値を下回る割合が有意に少ない結果でした。カットオフ値を下回る割合は、保育施設利用vs保育施設非利用群で、コミュニケーション:2.1%vs5.7%、粗大運動:3.8%vs5.0%、微細運動:7.0%vs8.4%、問題解決能力:5.6%vs8.9%、個人社会スキル:1.7%vs5.1%でした(すべての領域で p<0.001と統計学的に有意な差がありました)。また、ASQ-3スコアの合計点の推移を比較したところ、特に2つの群の差はコミュニケーションと個人社会スキルにおいて目立ちました(図1)。

今後の展開

本研究により、早期の保育施設利用に対するポジティブな効果が示され、科学的な根拠に欠けるネガティブな印象を払拭することが期待されます。さらに、子どもに多くの他者との交流や多様な経験を提供することの重要性を強調し、子どもの発達を促進するために望ましい社会を形成していくことに繋がると考えています。

なお、今回の研究では3歳時点の発達を比較したに過ぎず、3歳以降の発達や、発達以外の母子関係やその子の心理的安定などを評価したものではなく、一概に保育施設での子育てが家庭での子育てに優れるということを結論付けるものではありません。保育施設と家庭での子育ての双方にそれぞれメリットがあるのは言うまでもなく、今回の結果が、保育施設を利用しない子育てを否定するものではありません。

ASQ-3スコアの合計点が高いほど発達が優れることを示しています。ASQ-3スコアの合計点の推移を比較したところ、すべての領域で保育施設利用群の方が3歳時点でのASQ-3スコアが高くなっており、特にその差がコミュニケーションと個人社会スキルで目立ちます。

用語説明

注1.Ages and Stages Questionnaires® (ASQ)-3:1~66 か月(5歳半)の小児の発達遅滞をスクリーニングするために設計されたツールであり、コミュニケーション、粗大運動、微細運動、問題解決能力、個人社会スキルの5つの領域に分かれた30項目の質問から構成されています。たとえば「上手に走り,何かにぶつかったり転んだりせずに止まりますか。」などの質問に対して、保護者が回答し、回答に応じた点数が付けられ、それぞれの領域での合計点が算出されます。ASQ-3にはカットオフ値が設定されており、カットオフ値を下回る場合に発達の遅れの可能性が示唆されます。

論文情報

タイトル:Group childcare has a positive impact on child development from the Japan Environment and Children’s Study

著者:

*責任著者:Keita Kanamori1, 2, Tomohisa Suzuki1, 4, Chiharu Ota1, 3, 4, and the Japan Environment and Children’s Study Group5

1東北大学大学院医学系研究科:発達環境医学分野

2岩手県立磐井病院:小児科

3東北大学病院:小児科

4東北大学大学院医学系研究科:環境遺伝医学総合センター

5グループ:エコチル調査運営委員長(研究代表者),コアセンター長,メディカルサポートセンター代表,各ユニットセンターから構成

掲載誌:Scientific Reports

DOI:10.1038/s41598-024-81343-9

URL:https://www.nature.com/articles/s41598-024-81343-9

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院医学系研究科発達環境医学分野

エコチル調査宮城ユニットセンター

教授 大田千晴

TEL:022-717-8949

Email:chiharu.ota.e8*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院医学系研究科・医学部広報室

東北大学病院広報室

TEL:022-717-8032

Email:press.med*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)