運動誘発性肺高血圧症の新たな治療の可能性 SGLT2阻害薬により運動時の心内圧の上昇を軽減

2024.12.17 Tue

研究発表のポイント

- 運動誘発性肺高血圧症1は、労作時の息切れや運動耐容能の低下につながり、生活に支障を来たす重要な疾患です。しかしながら、今日まで運動誘発性肺高血圧症に対する治療方法は確立されていませんでした。

- 本研究では、SGLT2阻害薬2という心不全治療薬で治療をすることにより、運動時の心内圧3の上昇が軽減し、運動耐容能が改善することを明らかにしました。

- 本発見は、いまだ治療方針の報告がない運動誘発性肺高血圧症の新たな治療戦略につながることが期待されます。

概要

運動誘発性肺高血圧症は、運動時に心内圧が急激に上昇し、息切れ・呼吸困難を呈する疾患です。最新の欧州心臓病学会のガイドラインでは本疾患が注目されていますが、治療法は明らかになっていません。また、SGLT2阻害薬は心不全治療薬として確立されていますが、運動時の心内圧への効果は報告されていません。

東北大学大学院医学系研究科循環器内科学分野の安田 聡教授、矢尾板 信裕病院講師、佐藤 大樹助教らの研究グループは、運動誘発性肺高血圧症の基準に該当する心内圧の急激な上昇がみられた症例に対して、半年間SGLT2阻害薬を投与しました。その結果、息切れ・呼吸困難の症状や運動耐容能の改善と、心内圧の上昇が軽減されることを発見しました。

本発見は、いまだ治療方針の報告がない運動誘発性肺高血圧症の新たな治療戦略につながることが期待されます。

本研究は 2024年12月15日に心血管研究の専門誌Pulmonary Circulationに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

心不全、肺高血圧症の患者は、ガイドラインに準じた治療により予後の改善がみられています。しかしながら、治療後の安静時の各検査が正常でも、運動時に心内圧が上昇し、労作時に息切れが残るケースがあります。このような運動誘発性肺高血圧症は、最新の欧州心臓病学会のガイドラインでも注目されているトピックですが、治療が不十分であることや、原疾患と異なる様々な病態が絡んでおり、病態は未解明です(図1)。

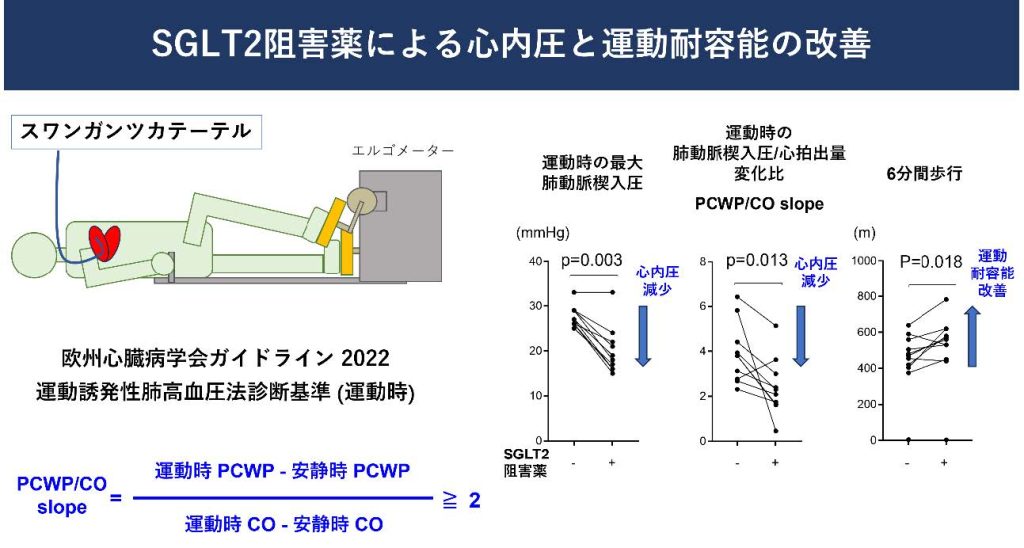

ガイドラインでは、運動負荷中の心内圧の上昇をカテーテルで測定し、PCWP/CO slope=(PCWP:心内圧の変化率)/(心拍出量の変化率)が2mmHg/ml/min以上を呈することが、1つの基準として提唱されています。また、運動時の PCWP(心内圧)の最大値が25mmHgを超える症例は心不全のリスクが高いとされています。しかしながら、これらの基準から運動誘発性肺高血圧症と診断された場合でも、今日まで確立した治療法はありませんでした。

SGLT2阻害薬は左心機能障害を原因とする心不全に対しては、既に確立された治療薬です。糖尿病、慢性腎不全の悪化を軽減するなど、多面的な効果が期待されています。しかしながら、運動時の心内圧の上昇に対する効果に関しては、報告がありませんでした。

今回の取り組み

東北大学大学院医学系研究科循環器内科学分野の安田 聡(やすだ さとし)教授、矢尾板 信裕(やおいた のぶひろ)病院講師、佐藤 大樹(さとう たいじゅ)助教らの研究グループは、運動誘発性肺高血圧症の基準(PCWP/CO slope≧2mmHg/ml/minかつ最大PCWP ≧25mmHg)を満たす症例に対してSGLT2阻害薬を導入し、再度運動負荷カテーテル検査を行うことで心内圧の変化を評価する研究を行いました。2022年7月から2023年12月に東北大学病院に入院し運動負荷カテーテル検査を施行した78例を研究対象としました。そのうち、本研究には、運動誘発性肺高血圧症の基準を満たし、慢性腎不全を伴うハイリスク例10例を登録しました。BMIが平均で26.5 kg/m2とやや高い特徴を有しました。

SGLT2阻害薬を半年間投与すると、PCWP/CO slopeは平均値で3.9から2.4mmHg/ml/minに減少し(p=0.013)、運動時最大 PCWP 値も27.8から20.1mmHgに軽減しました(p=0.003)。また、運動耐容能の指標の一つである6分間歩行距離の平均値も489.9mから568.3mに改善しました(p=0.018)。つまり、SGLT2阻害薬の投与により運動時の心内圧と運動耐容の改善がみられました(図2)。

今後の展開

本研究により、運動誘発性肺高血圧症に対するSGLT2阻害薬を用いた新しい治療戦略が、運動耐容能やQOLの改善に寄与することが期待されます。

基礎疾患を持たない方、心不全や肺高血圧症の治療後の方で、安静時の検査では心内圧が正常範囲でも労作時の息切れを呈する方がいます。運動負荷カテーテル検査により心内圧の上昇が確認でき、運動誘発性肺高血圧症と診断される方がいます。病態には原疾患の治療状況や、さまざまな他疾患が関わっている可能性があります。診断後の治療方針は確立されておらず、本研究では運動誘発性肺高血圧症に対するSGLT2阻害薬の効果を検討しました。

心内圧測定のためにスワンガンツカテーテル4を挿入します。カテーテル検査台にエルゴメーターをおいて、心内圧を測定しながらペダルをこいでいただき、患者に合わせた最大負荷がかかるように徐々にペダルを重くします。安静時と最大負荷時の心内圧・心拍出量を比較評価します。SGLT2阻害薬の投与により運動時の最大肺動脈楔入圧(p=0.003)、PCWP/CO slope(p=0.013)が改善しました。また、治療後、6分間の歩行距離も有意に延長していました(p=0.018)。

謝辞

本研究は日本医療研究開発機構22ek0210149h0003の助成を受けたものです。

用語説明

- 運動誘発性肺高血圧症:安静時の心臓・肺の圧力は正常ですが、運動時には圧力の増悪がみられる疾患群。 ↩︎

- SGLT2阻害薬:尿が作られる際の糖再吸収を阻害することで糖排泄を増やし、血糖値を下げる糖尿病治療薬。現在では心不全の治療薬として糖尿病ではない方にも使用され、予後を改善させることが報告されている。 ↩︎

- 心内圧:心臓の中には左右の心室と心房があり、肺につながる肺動脈があり、主にカテーテル検査で各部位での圧力を測定することで、診断につながる。過剰な増加は心不全、肺高血圧症に至ることがある。 ↩︎

- スワンガンツカテーテル:心内圧、心拍出量を測定するカテーテル。内頸静脈から挿入する。 ↩︎

論文情報

タイトル:Impact of Sodium-Glucose Co-transporter-2 Inhibitors on Exercise-Induced Pulmonary Hypertension

著者:佐藤大樹、矢尾板信裕、樋口慧、後岡広太郎、山本沙織、佐藤遥、建部俊介、山田魁人、山田祐資、小丸航平、千葉直樹、更科佑記、森隆一、中田充、林秀華、鈴木秀明、高濱博幸、大田英揮、*安田聡

*責任著者:東北大学大学院医学系研究科循環器内科学分野 教授 安田聡

掲載誌:Pulmonary Circulation (in press)

DOI:10.1002/pul2.70026

URL:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pul2.70026

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学分野

教授 安田 聡

TEL:022-717-7153

Email:satoshi.yasuda.c8*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院医学系研究科・医学部広報室

東北大学病院広報室

TEL:022-717-8032

Email:press.med*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)