腸内細菌由来のフェニル硫酸による血糖値調節メカニズムを解明 -インスリン分泌とインスリン抵抗性への影響-

2025.4.1 Tue

研究発表のポイント

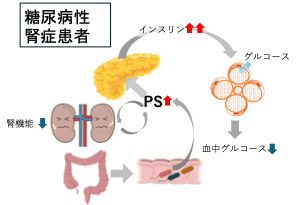

- 腸内細菌由来の尿毒症毒素「フェニル硫酸(PS)」1がインスリン分泌を促進し、同時にインスリン抵抗性を引き起こすことを発見しました。

- 糖尿病マウスモデルを用いたPS投与と糖代謝の関係および慢性腎臓病(CKD)2、糖尿病関連腎臓病(DKD)3患者の臨床検体を用いた解析で、PSが糖代謝調節異常に影響を与え、糖尿病や腎疾患の進行に関与する可能性を発見しました。

- 血糖コントロールの新たな指標としてPSが有用であること、また、PSを標的とした治療戦略が今後の新たな治療法となる可能性を示す成果です。

概要

腸内細菌が産生する尿毒素であるフェニル硫酸(PS)は、糖代謝に影響を及ぼし、糖尿病や腎疾患の進行に深く関与すると考えられていますが、その詳細は明らかになっていません。

東北大学大学院医学系研究科の阿部高明教授らの研究チームはPS が膵臓β細胞4におけるインスリン分泌を促進する一方で、脂肪細胞5においてインスリン抵抗性を引き起こすことを明らかにしました。

研究チームは、マウスモデルおよび研究対象者のデータを用いてPSと糖代謝の関連を検討しました。その結果、PSが糖尿病患者のヘモグロビンA1c(HbA1c)6と負の相関を示す一方で、インスリン抵抗性とは正の相関を示すことを確認しました。これによりPSが糖代謝異常に影響を及ぼし、それが糖尿病や腎疾患の進行に関与する可能性が示されました。また腎機能が悪化すると糖尿病のコントロールが良くなるメカニズムの一端を解明しました。これらの知見は、PSを標的とした慢性腎臓病(CKD)や糖尿病関連腎臓病(DKD)の新たな治療戦略の開発につながることが期待されます。

本研究成果は2025年2月17日付で科学誌Scientific Reportsに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

末期腎臓病(End-Stage Renal Disease: ESRD)7患者は空腹時の血糖値や血糖値の指標であるHbA1cが低い一方でインスリンレベルが高いことがよく知られています。このインスリンレベルの上昇は腎機能の低下によってインスリンの体内からの排出が低下することが主な原因と考えられてきました。しかし近年ESRD患者ではインスリンの分泌量を反映するCペプチド8も上昇することが報告されており、インスリンの分泌や代謝に未知のメカニズムが関与していると推測されています。

一方、私たちのこれまでの研究を含む複数の研究から腸内細菌が産生する尿毒素であるPSという物質がDKDの進行に深く関与すると考えられています。すなわちDKD患者では血中PS濃度が高くPSが腎臓の濾過装置である糸球体や尿細管へのダメージを引き起こして病態を悪化させることが示されています。またPSの産生を抑制することで、DKDで尿中に漏れ出すアルブミンが低下し腎機能の改善が期待されるほか血中HbA1cとの間に負の相関関係が認められるなど、PSが糖代謝にも影響を及ぼす可能性が考えられました。

今回の取り組み

東北大学大学院医学系研究科、医工学研究科教授の阿部 高明(あべ たかあき)、東北大学 頓宮 慶泰(とんぐ よしやす)らの研究グループは、腸内細菌が作り出す腎不全物質であるPSのインスリン分泌やインスリン抵抗性に及ぼす影響についてマウスを用いた基礎実験および患者データベースの解析から検証を行いました。

本研究ではESRD患者のインスリンの体内からの排出低下以外の要因としてPSが血糖値の調節に関わるインスリンの分泌量やインスリンの効き目(インスリン抵抗性)に与える影響を検討しました。

細胞モデルを用いてPSが膵臓のインスリン産生細胞(β細胞)からのインスリン分泌をどのように変化させるか、また脂肪細胞でのインスリン抵抗性とどのように関連するかを検討しました。次に病態モデルマウスや患者データベースを用いてPSが糖尿病性腎臓病における腎機能低下や血糖コントロールとどのように結びつくのかを評価しました。

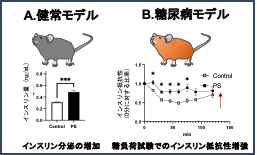

研究グループはまず初めに健康なマウスに5週間にわたって経口的にPS(50 mg/kg/日)を投与し、血糖値やインスリン分泌への影響を観察しました(図1A)。その結果、体重や尿中アルブミン排泄量、腎組織へのダメージ指標に大きな変化は見られなかったものの、空腹時血糖が低下し空腹時インスリン値が上昇することを確認しました。(図2A)またインスリン負荷試験9ではインスリン抵抗性の増悪は認められず、一方で膵島組織の大きさが増加していたことからPSが健常な膵β細胞からのインスリン分泌を促進し、腎不全患者で低血糖を引き起こす要因になりうることを明らかにしました。

次に糖尿病モデルマウスにPS を投与すると尿中アルブミン排泄量の有意な増加や腎糸球体領域の拡大が観察されました。同時に空腹時血糖の低下とともにインスリン分泌は増強、インスリン負荷試験では血糖値の低下が不十分でインスリン抵抗性が生じていることが明らかになりました(図2B)。糖尿病モデルマウス組織学的評価ではPS投与群の膵島が大きくなる一方、脂肪組織では脂肪細胞肥大が認められ、この様な変化がインスリン抵抗性の一因であると考えられました。

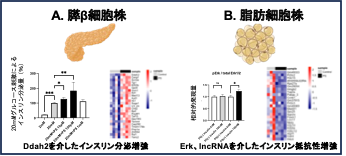

さらに研究グループは培養細胞を用いた遺伝子の働きや蛋白質の量の変化を調べました(図1B)。PSが膵β細胞のインスリン分泌を促すメカニズムとしてDdah210遺伝子の発現上昇や AMPKサブユニット遺伝子11の抑制を通じてインスリンの分泌経路を活性化していることを発見しました(図3A)。また脂肪細胞に対してはタンパク質に翻訳されないRNA(長鎖非コードRNA)12の発現変動やErk1/2のリン酸化促進によりインスリン抵抗性に寄与していることが明らかになりました(図3B)。

次に腎機能が低下した糖尿病患者を非糖尿病患者、糖尿病患者の2群に分けて臨床データ解析を2つのコホートで行いました(図1C)。非糖尿病患者群ではPSと血糖値の指標であるHbA1cの間には負の相関が認められました(図4A)。一方糖尿病患者群ではその相関が不明瞭でした。しかしPSとインスリン抵抗性指標の一つである尿中C-ペプチド/クレアチニン比(UCPCR)に有意な正の相関があることがわかりました(図4B)。これらの結果から腎機能が低下した患者ほどPSの蓄積に伴うインスリン抵抗性のリスクが高まる可能性が示されました。

今後の展開

本研究は腸内細菌由来の尿毒素であるPSが腎臓の機能が低下すると臨床的に大きな血糖値の調節が乱れる仕組みを糖尿病動物モデルと患者群の臨床データ解析の両面から明らかにした点で意義を持ちます。今後はPSの過剰産生や蓄積を抑制する新規治療法がDKDやCKDにおける血糖コントロール改善に結びつくことが期待されます。研究グループではこれらの知見を基盤として腎不全患者の血液中のインスリンの濃度が異常に高い状態やインスリン抵抗性に対する新たな予防・治療戦略を開発する予定です。

謝辞

本研究は、文部科学省科学研究費補助金(JSPS KAKENHI Grant Number JP18H02822)、日本医療研究開発機構(AMED)20ek0210133h0001、20ak0101127h0001、JP22zf0127001、24zf0127001h0004、冲中記念成人病研究所研究助成ならびに艮陵医学振興会安斎記念糖尿病研究助成の支援を受けて行われました。

用語説明

- フェニル硫酸(PS):フェニル硫酸は私たちが食事から摂取したタンパク質の一種であるチロシンが腸内細菌によってフェノールに変化し、その後体内で生成される物質です。この物質は糖尿病患者の血液中で増加し、腎臓の細胞内にあるエネルギー生産器官(ミトコンドリア)の働きを低下させます。その結果、本来血液中にとどまるべきアルブミンというタンパク質が尿中に漏れ出てしまいます。また腎臓の病状がどのように進行するかを予測する指標としても使われています。 ↩︎

- 慢性腎臓病(CKD):性腎臓病(CKD: Chronic Kidney Disease)は腎機能が低下し老廃物や余分な水分を適切に排泄できない状態が長期にわたって続く病気です。浮腫、高血圧などの症状が現れ、重症化した場合には透析療法が必要となることがあり主な原因として糖尿病や高血圧などが挙げられます。 ↩︎

- 糖尿病関連腎臓病(DKD):糖尿病関連腎臓病 (DKD:Diabetic Kidney Disease)は糖尿病合併症の一つで、長期間の高血糖により腎臓が少しずつ損傷を受けて進行性の腎機能低下を引き起こす病気です。尿中のタンパク質の一種であるアルブミンが増加し、浮腫や高血圧、腎機能低下などの症状を示します。血液透析が必要となる病気の中で最も多い原因疾患であるため、早期発見・早期治療が重要です。 ↩︎

- 膵臓β細胞:この細胞は膵臓の中にある「ランゲルハンス島」と呼ばれる組織に存在し、インスリンというホルモンを作り出して分泌する細胞です。血液中のブドウ糖(血糖)の濃度が上がるとインスリンを分泌して血糖値を下げ体内の血糖値を適切な範囲に保つ重要な役割を担っています。 ↩︎

- 脂肪細胞:脂肪細胞は体のエネルギー源として脂肪を蓄える細胞です。必要に応じて蓄えた脂肪を分解しエネルギーを供給しますが、過剰に脂肪が蓄積すると肥満や血糖値を下げるホルモンであるインスリンの効きが悪くなる状態などの問題を引き起こすことがあります。 ↩︎

- ヘモグロビンA1c(HbA1c):過去およそ1~2か月の平均的な血糖値を反映する指標です。血液中のヘモグロビンがどの程度ブドウ糖と結合しているかを示し、糖尿病の診断や治療効果の確認に広く用いられています。 ↩︎

- 末期腎疾患 (ESRD):腎機能が極端に低下し透析や腎移植などの腎代替療法が必要になる状態を指します。原因は糖尿病や高血圧などが多く、重症になると生活の質(QOL)が大きく下がるため、早期の発見と進行予防が重要です。 ↩︎

- Cペプチド:体がインスリンを作るときに同時にできる物質で血液や尿中に出てきます。インスリンそのものより分解されにくい特徴があるため体内のインスリン分泌量を間接的に知る手がかりとして利用されます。 ↩︎

- インスリン負荷試験:インスリンを投与してどの程度血糖値が下がるかを調べる検査です。身体がどのくらいインスリンに反応(感受性)しているかを把握し、糖尿病やインスリン抵抗性の評価を行う際に使われます。 ↩︎

- ジメチルアルギニンジメチルアミノヒドロラーゼ2(Ddah2):Ddah2は体内で一酸化窒素 (NO)という物質の量を調整する酵素を作り出す遺伝子です。NOには血管を広げて血液の流れをスムーズにする働きがありますが近年膵臓β細胞のインスリン分泌や血糖コントロールにも関係していることがわかっています。 ↩︎

- AMPKサブユニット遺伝子:細胞がエネルギー不足に陥ったとき代謝を活性化してエネルギーを確保する酵素(AMPK)の部品を作る遺伝子です。エネルギー産生や脂肪酸の分解などに関与し、インスリン抵抗性や肥満といった代謝異常にも関係しています。 ↩︎

- 長鎖非コードRNA(lncRNA):タンパク質に翻訳されない長い RNA 分子です。遺伝子の働きを調整する役割があり、細胞の成長や変化、エネルギー生産など、生命活動の様々な過程に関わっていることが近年の研究でわかってきました。 ↩︎

論文情報

タイトル:Hypoglycemia and hyperinsulinemia induced by phenolic uremic toxins in CKD and DKD patients

著者:Yoshiyasu Tongu, Tomoko Kasahara, Yasutoshi Akiyama, Takehiro Suzuki, Hsin-Jung Ho, Yotaro Matsumoto, Ryota Kujirai, Koichi Kikuchi, Koji Nata, Makoto Kanzaki, Kenshin Suzuki, Shun Watanabe, Chiharu Kawabe, Yui Miyata, Shun Itai, Takafumi Toyohara, Chitose Suzuki, Tetsuhiro Tanaka, Jun Wada, Yoshihisa Tomioka & Takaaki Abe*

*責任著者:東北大学大学院医工学研究科・大学院医学系研究科 教授 阿部高明

掲載誌:Scientific Reports

DOI:10.1038/s41598-025-87501-x

URL:https://www.nature.com/articles/s41598-025-87501-x

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学大学院医工学研究科・大学院医学系研究科

教授 阿部高明

TEL:022-717-7200

Email:takaaki.abe.d1*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院医学系研究科・医学部広報室

TEL:022-717-8032

Email:press.med*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)

- 関連リンク

- 病態液性制御学分野