武士の日々の所作で脚力が強化する 1日わずか5分で高齢期の筋力低下を防ぐ効果に期待

2025.9.1 Mon

研究発表のポイント

- 日本の武士が日々の所作で行っていた動作を現代に伝える礼法が脚腰を鍛える可能性は指摘されていましたが、科学的な検証は不十分でした。

- 武士の礼法を基にした「反動をつけずにゆっくりとしゃがんで立つ動作」を3か月間続けることで、1日わずか5分でも脚の筋力が大きく向上することを明らかにしました。

- この「しゃがんで立つ動作」は日常生活に取り入れやすく、高齢者になる前から脚の筋力を鍛え、高齢期の筋力低下を予防する手段の一つとして有望です。

概要

かつて武士の生活に欠かせなかった礼法の所作が、現代人の健康づくりに役立つことが明らかになりました。小笠原彩香(研究推進時:東北大学大学院医学系研究科大学院生)、佐藤明(研究推進時:同非常勤講師)、東北大学産学連携機構未来社会健康デザイン拠点長永富良一教授(研究推進時:大学院医工学研究科)らの研究チームは、礼法に基づくしゃがんで立つ動作を用いたトレーニングを3か月間実施すると、脚筋力が平均で25%以上向上することを確認しました。1日5分程度の短い運動で効果が得られるため、無理なく続けやすいことが特徴です。日常生活に取り入れやすく、高齢期の転倒や筋力低下を防ぐ新しい方法として期待されます。

本研究結果は2025年8月18日に科学誌The Tohoku Journal of Experimental Medicineに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

筋力の低下は上半身よりも下半身で顕著に表れることが知られており、特に下肢の筋力は高齢者が自立して生活を続けるために欠かせない要素です。脚力を鍛えるための科学的に裏付けられたトレーニング方法は数多くありますが、時間や費用の負担が大きく、実際に継続するのは難しいという課題が残っています。日本ではかつて、正座や布団での就寝、和式トイレの使用など、日常の中で自然にしゃがむ動作が多くありました。これらは下肢を鍛える効果を持っていましたが、生活の西洋化によって、椅子やベッド、洋式トイレの普及が進み、そうした動作の機会は大幅に減少しました。一方で、日本には武士が受け継いできた「礼法」という動作様式があります。礼法では、立つ・座る・歩くといった日常の動作を、反動をつけずにゆっくりと行うことが重視されていました。これは一見効率の悪い動きに見えますが、足腰の力を保つ工夫でもありました。礼法は文化として受け継がれてきましたが、その動きが筋力や体力に与える効果を科学的に検証した研究はこれまでありませんでした。

今回の取り組み

東北大学産学連携機構未来社会健康デザイン拠点の永富良一 教授(研究推進時:大学院医工学研究科)らの研究チームは、礼法を取り入れた簡単な運動が脚の筋力にどのような効果をもたらすかを検証するため、無作為化比較試験1を行いました。礼法の経験がない健康な20歳以上65歳未満の成人34名を、礼法トレーニング群(17名)と、普段通りの生活を続けるコントロール群2(17名)に分けました。

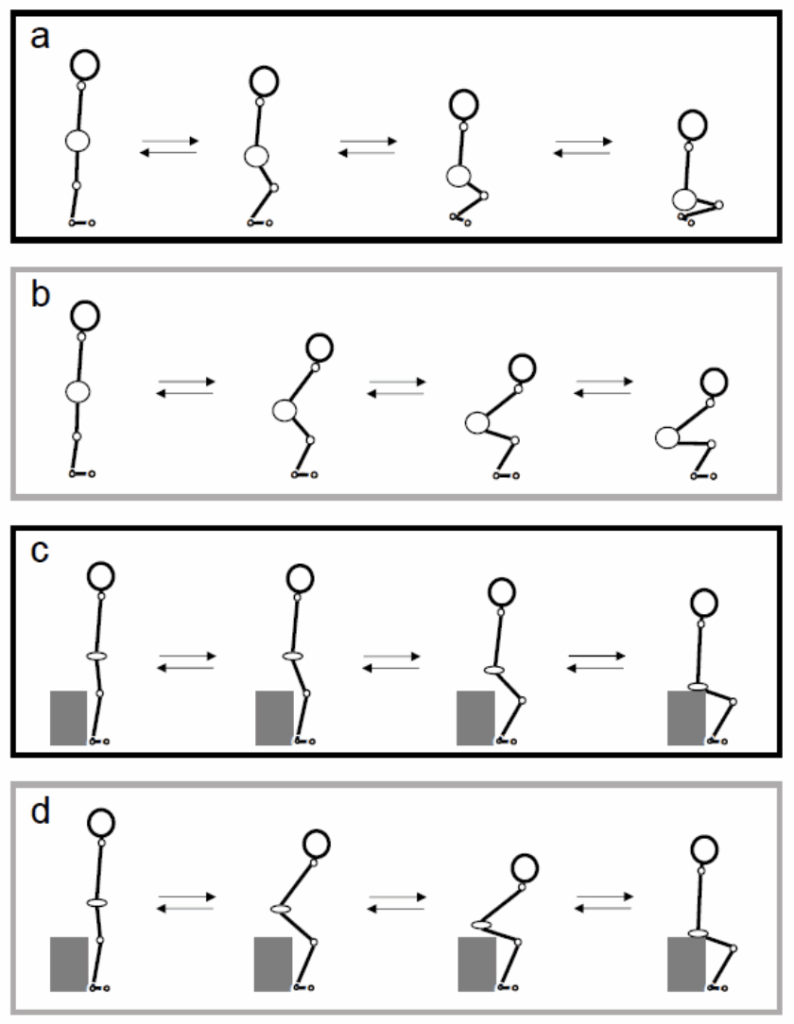

礼法トレーニング群は、1日5分程度の礼法を取り入れた運動を、週4日以上、3か月間続けました。内容は、椅子からの立ち座り動作(図1-c)を10回と、しゃがんで立ち上がる動作(図1-a)を10回行い、3週目以降は 12回に増やしました。いずれの動作も、礼法に基づいて上体を大きく前に倒さず、ゆっくりと一定の速度で行うのが特徴です。一方、コントロール群は特別な運動をせず、普段の生活を続けました。トレーニング前後には、膝伸展筋力3を測定しました。

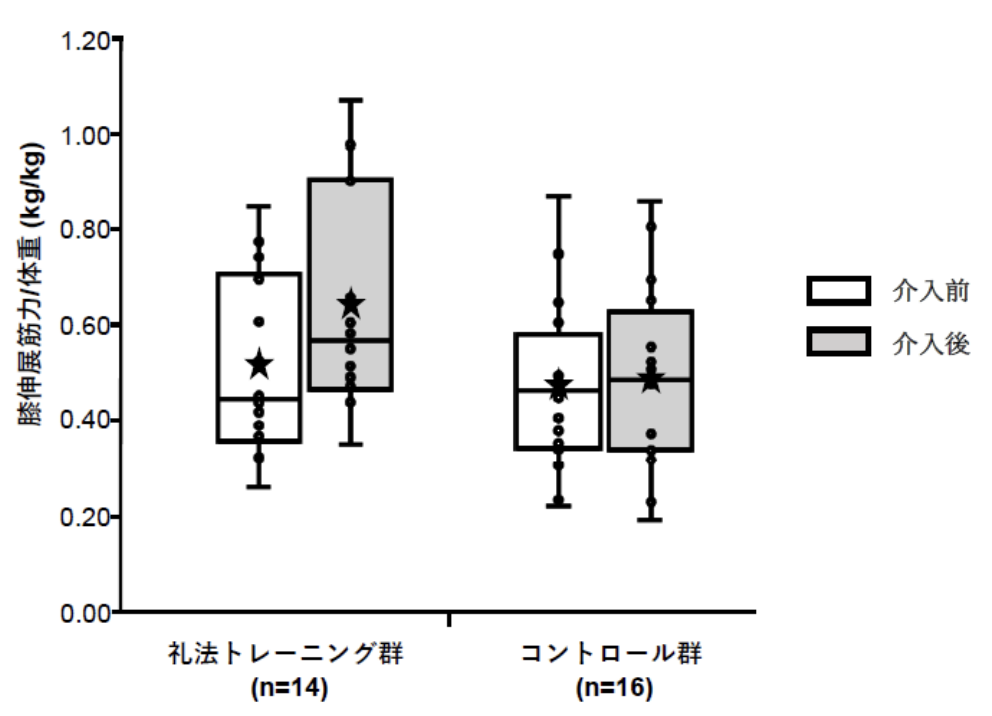

その結果、3か月後には礼法トレーニング群で平均25.9%の筋力向上が見られたのに対し、コントロール群はわずか2.5%の増加にとどまりました(図2)。このことから、礼法を取り入れたトレーニングは、短時間で簡単に実施できるにもかかわらず、脚の筋力を効果的に高める方法であることが示されました。

今後の展開

今回の研究で、礼法を取り入れた短時間のトレーニングが脚力を効果的に高めることが示されました。今後は、このトレーニングを高齢者になる前から脚の筋力を鍛え、高齢期の筋力低下を予防する手段の一つとして活用されることが期待されます。椅子に座る、しゃがむという動きは日常生活でも繰り返し行う動作ですので、トレーニングとしてだけではなく、日々の生活の中に意識的に礼法を取り入れることで、無理なく脚力を鍛えることが出来ると考えられます。

また、本研究は、これまで十分に検証されてこなかった日本の伝統的な動作である礼法が健康に与える効果を科学的に評価した点に大きな意義があります。文化的価値と健康効果を兼ね備えた礼法は、国内のみならず海外からも注目される新しい健康資源となり得ると考えられます。

一般的な動作の例(b)一般的なスクワットトレーニング動作の例、(d)一般的な椅子への着座・立ち上がり動作の例

★は平均筋力を示しています

謝辞

本研究の費用の一部は、NPO法人小笠原流・小笠原教場および有限会社小笠原教場より支援を受けています。

用語説明

- 無作為化比較試験:ランダムに振り分けられた2つ以上のグループを比べ、治療や介入方法の効果を確かめる研究方法です。 ↩︎

- コントロール群:研究に参加しても特別な介入を受けず、比較の基準となるグループのことです。 ↩︎

- 膝伸展筋力:膝を伸ばすときの力で、歩く・立つ・階段を上るといった動作に欠かせない筋力です。 ↩︎

論文情報

タイトル:A Traditional Japanese Samurai Movement Rei-ho as a Knee Extension Strength Training: A Randomized Controlled Study

(礼法が膝伸展筋力に与える影響)

著者:Ayaka Ogasawara, Akira Sato and Ryoichi Nagatomi*

*責任著者:東北大学産学連携機構 特任教授 永富良一(ながとみ りょういち)

掲載誌:The Tohoku Journal of Experimental Medicine

DOI:10.1620/tjem.2025.J099

URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjem/advpub/0/advpub_2025.J099/_articl e/-char/ja

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学産学連携機構 イノベーション戦略推進センター 未来社会健康デザイン拠点

特任教授 永富 良一

TEL:022-752-2191

Email:ryoichi.nagatomi.c4*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学産学連携機構 イノベーション戦略推進センター 事務支援室

TEL:022-752-2188

Email:promo-innov*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 関連資料

- プレスリリース資料(PDF)