話せる相手がいることのしあわせ。

臨床宗教師・金田諦晃さんインタビュー(2)

2025.4.8 Tue

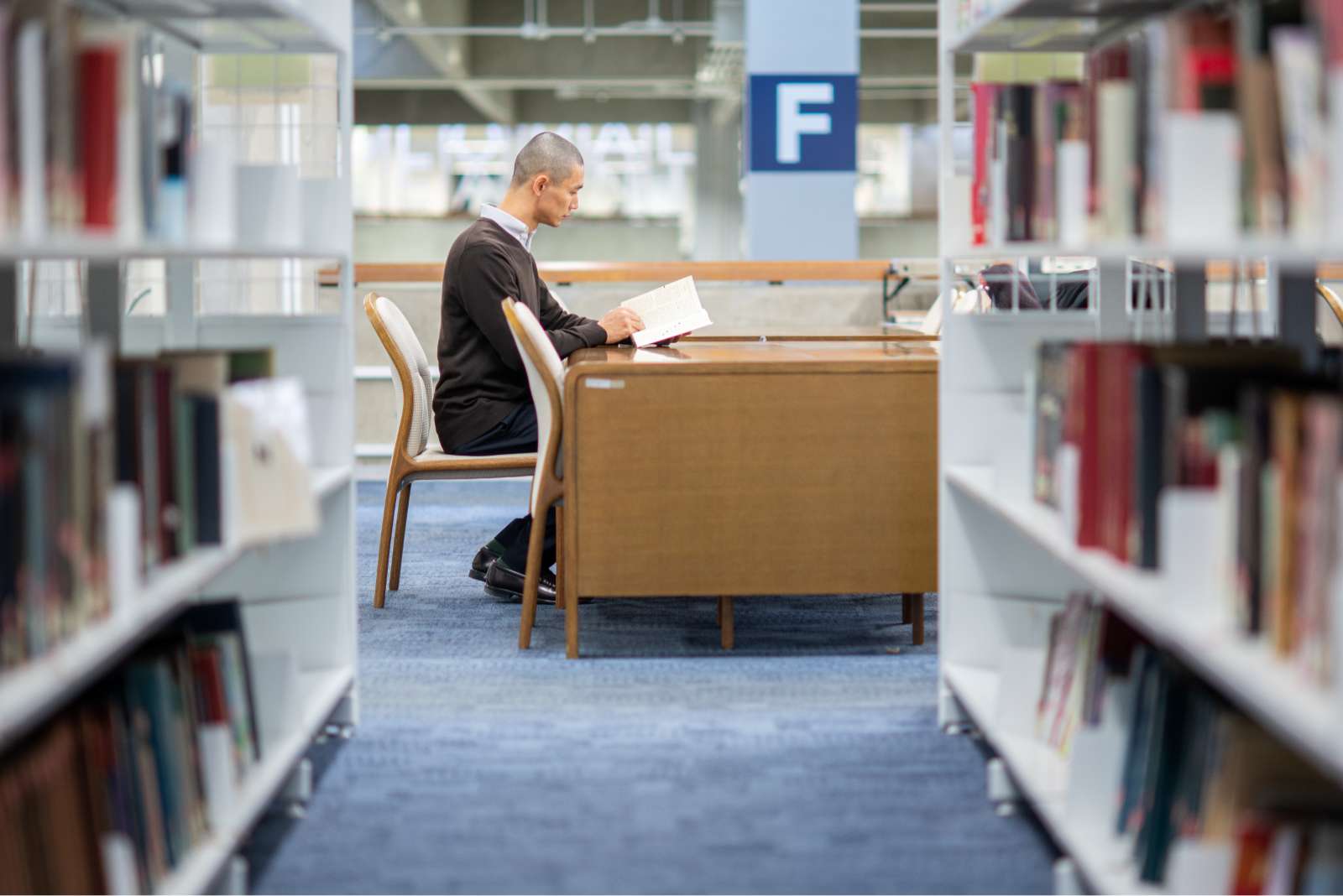

臨床宗教師をご存知でしょうか。人が死に向き合うことになる現場、たとえば病院や被災地などといった公共空間において、宗教者としての経験を生かしながら、苦悩や悲嘆を抱える人たちに寄り添い、その想いを傾聴し、深く汲み取ろうという活動をされている人たちのことです。

金田諦晃さんは東北大学病院緩和ケア病棟に勤務する臨床宗教師として、これまでたくさんの患者さんたちの想いに心を傾けられてきました。そんな金田さんにとって「聴く」とはどういうことなのか、お話を伺いました。

ふだんから患者さんのそばでいろいろなお話を聴かれている金田さんにとって、「聴く」とはどのようなことでしょう?

金田

「『聴く』ことが大事だ」とか「『傾聴』することが大切だ」という言葉は、たしかによく言われることです。しかし、まずは、人が「語れない」とか「話せない」とかいう状況に置かれるとはいったいどういうことなのかを考えてみることで、見えてくるものがあるような気がします。

先日、仙台のまちなかでたくさんの人びとが行き交うなか、ボランティアで知り合ったあるご高齢のかたと偶然にすれ違いました。「あっ」と声をかけられて、わたしも「あ、こんにちは、○○さん、今日はお出かけですか?」とご挨拶し、会話がはじまりました。話をしているうち、そのかたのテンションがずいぶん高いので、あれ、なんだかちょっといつもと様子が違うな、と感じました。そして会話の最後になって、そのかたが「もし金田さんに会わなかったら、今日は誰と会うこともなく、誰とも話をしない日になったかもしれません」とおっしゃられたので、「ああ、そうだったのか……」と腑に落ちるところがありました。

ふつうわたしたちは、誰かと話すことや語りあうことは当たりまえのことと思い込んでいますが、そうではありません。そのかたはもしかしたら、今日という一日を誰とも会わず、誰とも話をしなかったかもしれない。その次の日も、誰とも会わず、誰とも話さないかもしれない。いったい、誰と話すこともなく一日を過ごすということはどういうことなのか。それを伝えていたのが、そのかたのそのテンションの高さや勢いや嬉しそうなご様子だったような気がしました。やっぱり人というのは誰かと話したり関わりを持ったりというとても平凡なことのなかになにかを得ているのではないでしょうか。人に会って挨拶ができるということ、誰かと会話を交わすことができるということは、ちいさいことだけれども、それだけでとても尊いものなのです。

これはまた別のかたのエピソードですが、そのかたは気管切開し声帯を取っていたので、声を発してのコミュニケーションができませんでした。何度かお会いして「わたしはこの病棟の臨床宗教師です。体調のことやお気持ちの面でもなにかお話ししたいことなどありましたら、いつでもどうぞ」ということをお伝えしていたところ、ある日そのかたからA4の紙の束を渡されました。表紙には「お時間ある時に読んでいただければ幸いです。また感想を聞かせてもらえたら嬉しいです」と記されていて、なかは文字がびっしり埋められていました。ご自身が病気してからのこと、積極的な治療を止めると決めたときの覚悟、その覚悟が揺らいで気管切開したこと、声を発しての情報発信が失われてしまったこと、筆談による会話の難しさから内向的になっていったこと、精神的に混乱してしまったこと、やがて心が辛くなったこと、今は一刻も早く心の安らぎが欲しいこと、体の痛みはないけれど精神的なケアが足りていないこと、などが書かれていました。それを読んで後日お会いしたときに「そういうお気持ちでいらっしゃることを今まで想像もしなかったので、教えてくださって本当にありがとうございます」とお伝えしたらすごく喜ばれて、筆談で、「わたしの気持ちが少しでも金田さんに伝わったのならば嬉しいです」と書いてくださいました。このことは、じぶんのことを語ることも表現することもできないということがどういうことを意味するのか、わたしに考えさせる出来事になりました。

「話す」というとき、人は相手のことを意識します。筆談で「書く」のであれば、読んでくれる人のことを想像します。それは、ひとりだけで自問自答することとはまったく違うものですよね。きっと「相手がいる」ということそのものに意味があるのです。

そもそも日常において、当たりまえのように話したり語ったりできる相手がいる、というのはそれだけでとてもしあわせなことなのではないでしょうか。「聴く」ことの技法とかテクニックとかということ以前に、そのしあわせに気づくことはとても大切なことのように思います。

なるほど。

金田

また、たとえおなじ話に耳を澄ませたとしても、その理解のしかたというのは一人ひとり違います。というのも、人は誰しもじぶんの持っている価値観を通してしか相手の話を理解することはできないからです。臨床宗教師の研修においても、その学びには大きくふたつのテーマがあり、そのひとつは「じぶんを知ること」、もうひとつは「多様な価値観を認めること」が掲げられています。

これは、どこかの国の医師が言っていたのですが、わたしたちは相手の話を解釈する枠組みとか、じぶん自身の治療者としての興味関心とかをいつもバッグに持ち歩いて患者さんに会っているそうです。じぶん自身が患者さんの話のどういうところにフォーカスし、どういった点に興味を持ち、どう解釈するのかによって、その中身はまったく違うものになってくるから、そのバッグをいつも開いて点検して、じぶんの持っている興味関心や解釈の仕方や、じぶん自身の傾向を確かめるようにしなさいね、と言っているのです。じぶんのフィルターがどういう色をしているのか、じぶんというフィルターを通ったことによって相手の話をどうねじ曲げてしまっているのか、それを常に意識することが大切なのでしょう。

「聴く」まえに相手がいることのしあわせに気づくことが大切だし、「聴く」ためにはじぶん自身を知る必要がある、と。

金田

そうですね。わたしが病院にきた最初の頃は、医師の先生や看護師さんから「患者さんの情報を収集してきてください」というようなことを言われることもあったのですが、わたしがやっているのは情報収集ではありません。わたしは患者さんやご家族が語りたいことを語ってもらうだけです。

患者さんにとって、じぶんのことについて語ったことが少しでも相手に伝わったとか、わかってもらえたとかという感覚を得られるのは、心が安らぐところがあるように感じます。実際わたしも「話ができただけでも良かったです」と言われることがよくあります。もしかしたらそれは、外から見れば周りの状況は何も変わってないように映るかもしれません。それでも、誰かに「語る」ことや「話す」ことは、人にとってもどうしても必要なことなのだろうと思います。

誰かに語るだけで心が落ち着く…。

金田

はい、それが本人の救いになったり、気持ちの整理に繋がったりする。そういうことがたしかにあるのだと思います。

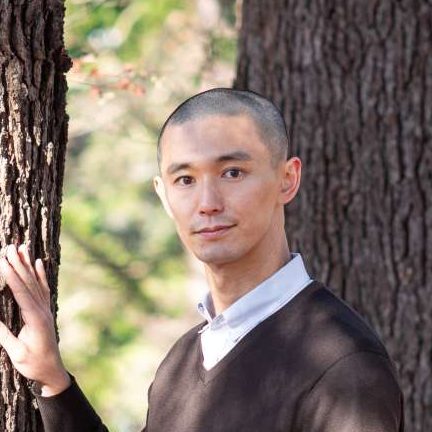

金田諦晃

2012年駒澤大学仏教学部仏教学科卒業後、曹洞宗大本山永平寺にて安居。通大寺副住職。2016年から東北大学病院緩和ケア病棟非常勤職員として勤務(認定臨床宗教師)。2019年東北大学大学院文学研究科博士課程後期入学(死生学・実践宗教学専攻分野)。

Photo : 三浦晴子

Text:空豆みきお(akaoni)