整形外科の骨疾患治療に新たな選択肢

リン酸八カルシウム( OCP)骨補填材が実用化へ

2025.4.14 Mon

東北大学大学院歯学研究科の鈴木治教授は、ニプロ株式会社と共同開発を進めていた骨補填材「ブリクタ®(Bricta®)」の製品化に成功しました。ブリクタは、リン酸八カルシウム(OCP)とゼラチンの複合体で、整形外科領域の骨欠損治療を目的としています。鈴木教授の長年にわたる基礎研究に始まり、東北大学大学院医学系研究科整形外科学分野の相澤俊峰教授、森優講師らとの共同研究、そしてCRIETOのサポートを経て実用化に至りました。2024年5月に薬事承認を取得、2024年10月には保険収載され、販売が開始されました。

OCPは、骨形成を促進する骨芽細胞と、材料自身の生体吸収を担う破骨細胞のいずれをも活性化し、骨再生を促すバイオマテリアルです。一般的に骨欠損の治療では、自家骨移植や人工骨材料などが用いられますが、自家骨移植は患者さんへの負担が大きく、また従来の人工骨材料も有用性や操作性などで臨床現場のニーズを満たしきれていませんでした。鈴木教授が研究を続けてきたOCPは、こうした課題を克服する新たな人工骨材料として注目されています。その優れた骨形成能と生体吸収性から、骨欠損の早期修復を示唆する試験結果が数多く得られています。今回の製品化を受けて東北大学病院では治療での使用が開始され、その有用性を確認する臨床研究も始まりました。今後は、骨欠損治療効果の向上と臨床現場での課題解決に寄与することが期待されます。

長年のOCP研究をCRIETOが支援 整形外科分野の協力得て社会実装が実現

リン酸八カルシウム(OCP)の研究を始めた経緯を教えてください。

鈴木

私がOCPの研究を始めた1991年当時、骨補填材の材料はリン酸カルシウムの一種であるハイドロキシアパタイト(HA)が主流でした。その後、β-リン酸三カルシウム(β-TCP)も開発され、HAとβ-TCPが人工骨材料の二大巨頭となりました。そのような状況下で、私が人工骨として活用できるのではないかと着目し研究を進めていたのがOCPでした。 当時、OCPはほとんどの研究者が関心を示しておらず、医師や研究者に生体材料学的な有用性を信頼してもらうため、研究成果を少しずつ積み重ねていきました。

OCPが優れている点は、従来の人工骨材料であるHAとβ-TCPの特性を高いレベルで兼ね備え、かつ骨の再生と吸収の速度がこれらの材料と比較して速いことです。OCPが骨を作る骨芽細胞を活性化するのと同時に、骨を吸収する破骨細胞をも活性化することが分かった時には、私自身も驚きました。これは生体骨と同様の性質ともいえ、今までの人工骨材料には見られない特徴でした。

一方で、OCPは均一合成が非常に難しいという課題がありました。生体材料として使用するためには、均一な品質で一定量を安定的に合成する技術が必要です。ところが、OCPの結 晶相が得られる合成条件の範囲は非常に限定的であったため、十分量を確保できる技術は確立されていないこともあり、生体材料としての研究は世界的にも見られませんでした。そのような中、ベンチスケールで連続合成が可能な反応管を開発して合成技術を確立し、量的な課題をある程度は乗り越えて研究を継続していきました。この技術概念をさらに発展させ、日本ファインセラミックス(JFC)が、工業スケールで連続合成法する手法を用いてOCPの量産化に成功しました。JFCが確立した製造法では、1時間あたり170グラムも作れるようになったのです。このOCPの量産化の達成は、OCP骨補填材開発の要素技術のひとつになっています。

OCPはコラーゲン複合体として歯科治療では用いられてきましたが、今回製品化されたブリクタは整形外科領域での適用となります。

相澤

鈴木教授は、1988年頃にわれわれ整形外科教室で研究されていた時期があり、そうした背景から長く交流を続けていました。鈴木教授がOCPという魅力的なバイオマテリアルを研究していたので、整形外科分野に所属する大学院生数名も、鈴木教授の指導を受けてOCPの研究をしていました。

森

われわれ臨床医としては、OCPの優れた特性に加えて、操作性の良い複合体としての製品応用を希望していました。今回、ニプロがブリクタという製品名で実用化したのは、OCPとゼラチンの複合体です。このOCPゼラチンの有用性について、鈴木教授の研究成果を基にわれわれが動物モデルで使用しながら、生体分解性や操作性などを確認する研究を進めてきました。それが、鈴木教授とニプロが取り組んできた共同開発の一助になったと考えています。

OCPの特性がもたらす臨床的なメリットをお聞かせください。

森

骨移植には、自家骨移植、同種骨移植、人工骨移植の3つの方法がありますが、臨床では約半数が自家骨移植を選択しています。人工骨のマーケットも大きくなってはいるのですが、実際には自家骨の使用割合はここ十数年間にわたってあまり変化していません。自家骨は患者自身の骨なので骨形成能は非常に高い一方で、骨盤から腸骨を採骨するなど、患者さんの負担は大きくなります。そこで人工骨材料が必要になるわけですが、骨形成能と生体分解性に優れ、かつ操作性の良い人工骨を求めていたところ、今回のOCPゼラチン複合体「ブリクタ」が開発されました。2024年10月に保険収載されたばかりなので使用例はまだ数例ですが、われわれ臨床医のニーズを満たす人工骨材料になると期待しています。

相澤

OCPゼラチンの具体的な用途としては大きく3つあると考えています。骨腫瘍や採骨部などの骨欠損の補填、偽関節手術、脊椎の後側方固定などの際の骨移植材料としての使用、の3つです。これらの外科治療において、骨形成能の高いOCPゼラチンは非常に有効だと考えています。

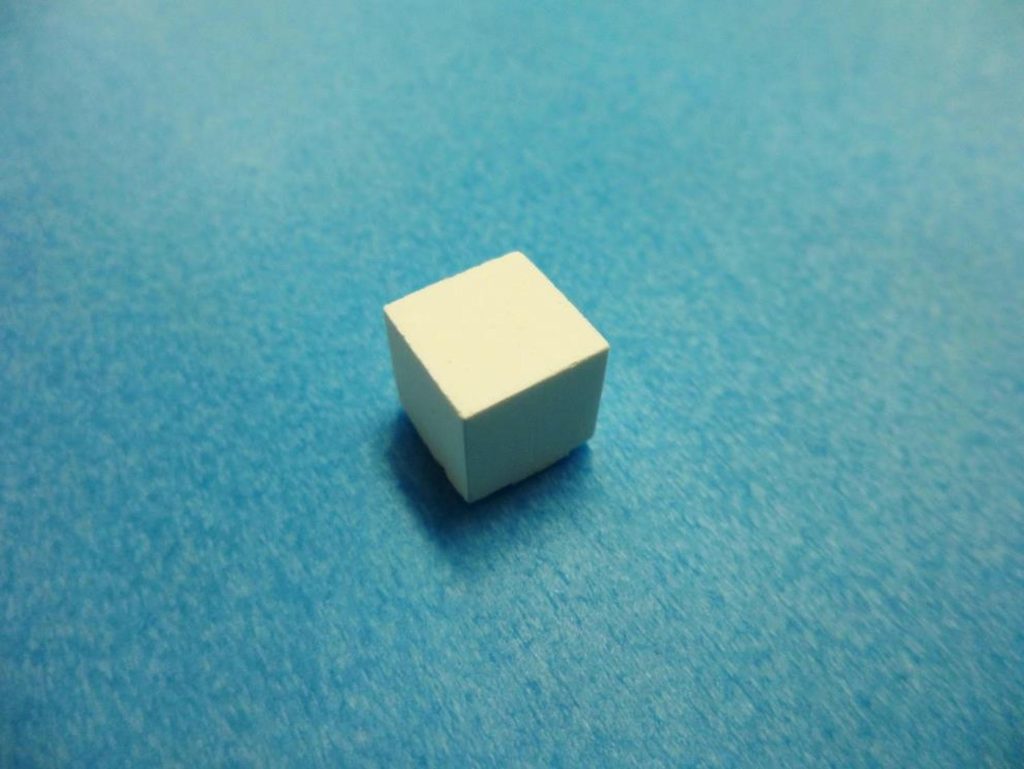

●リン酸オクタカルシウムを使用しており、高い骨再生能力を有し、生体内で分解・吸収され消失する

●ゼラチンを使用しているため弾力性があり、移植する際の操作性に優れ、取り扱いが容易

販売名:ブリクタ/製造販売元:ニプロ株式会社

OCPゼラチンを使用しての感想はいかがでしょうか。

相澤

実際に製品に触れて驚いたのは、OCPゼラチンの柔らかさと復元力の高さです。骨欠損部に入れるために材料を少しつぶすと、その後の元の形状に戻ろうとする力が非常に強く、欠損部をしっかりと充填してくれる感触があります。従来の人工骨材料はその復元力が弱かったので、その点ではすばらしい使用感だと思いました。

森

良性骨腫瘍の摘出や骨切り術などで生じた骨欠損部への補填で使用しています。従来の人工骨では治療が難しかった大きな骨欠損にも適用できる可能性を感じました。このOCPゼラチンが、従来の材料と比較して骨癒合率を向上させることを、臨床研究を通して確認できればと考えています。現在、東北大学病院臨床研究倫理委員会などの承認を得て、前向き研究として従来の人工骨と比較する研究を開始したところです。骨癒合率や生体分解性といったOCPゼラチンの有用性を検証し、いろいろな医療機関に使用していただけるように情報を発信していきたいと考えています。

今回のOCP実用化において、CRIETOはどのような役割を担ったのでしょうか。

鈴木

2005年頃から長きにわたって、CRIETO(当初の名称は「来来医工学治療開発センター」)には研究開発から製品化までさまざまな面で支援を受けました。特に大きな助けとなったのは、企業との交渉におけるサポートです。今回はニプロという、自社で治験や薬事申請まで行える力のある企業と共同開発を進めてきましたが、われわれのような一研究者が、それだけの大企業と交渉や調整を行うのはハードルが高く、薬事面でのエキスパートであるCRIETOの先生方が本開発に一緒に参画いただけた意義はとても大きかったと考えています。そういった企業とのやりとりで、CRIETOは非常に強力なサポーターでした。医薬品医療機器総合機構(PMDA)への事前相談が必要になった時も、面談から申請、事業完了までの一連のプロセスにおいて、一貫して助けてもらいました。CRIETOの存在は非常にありがたかったです。

OCPゼラチンの今後について、考えをお聞かせください。

森

われわれ臨床医としては、まずは臨床研究を通してデータ を収集し、OCPゼラチンの有用性を確認することが重要だと考えています。今回OCPゼラチンの市販化が実現したので、 今後はマーケットにおける流通量を増やし、さまざまな医療機関で使っていただき、人工骨材料としての良さを知っていただきたいと思います。

相澤

現状、ブリクタはワンサイズ・ワン形状のみの展開ですが、今後さまざまなサイズや形状の製品が開発されれば、より多くの症例に対応できるようになり、臨床現場での使い勝手も向上すると思います。もちろん安定供給も大切です。現状では本学の関連病院で使用する程度の供給量ですが、今後は大量生産が可能になり、全国で使用される製品になることを期待しています。

鈴木

われわれ大学の研究者は、論文を書いて研究成果を評価してもらうことが仕事の一つです。しかし、サイエンスとしての評価と、実際に臨床で使用される製品としての評価は、完全に別問題です。今回、OCPゼラチンが販売され、かつ保険収載もされたということは、研究が患者さんの役に立つことのできる段階に入ったわけですから、これまでの研究開発とはまったく別のステージに変わったと感じています。一方で、開発の基盤となる基礎研究の継続も重要です。製品化が実現したからといって研究が終わりではなく、今後、臨床からフィードバックされてくるさまざまな課題を解決していく必要があります。そして最も大事なことは、今後もより優れた人工骨材料を作るための基礎研究を継続していくことです。OCPゼラチンは、従来の材料と比較していくつか優れた性質がありますが、それでも自家骨にはまだまだかないません。現在進めている基礎研究を続け、次世代のより優れた人工骨開発につなげていきたいと思います。